撰文 | 黄雨佳

审校 | clefable

每年的2月2日,北美地区都会迎来传统节日——土拨鼠日(Groundhog Day)。人们通过观察土拨鼠是否看到自己的影子,来预测春天何时到来。而在电影《土拨鼠之日》中,男主角菲尔·康纳斯(Phil Connors)陷入了时间循环,无论如何努力,每天醒来都会回到这一天。

这种“鬼打墙”般的经历听起来像是电影中的荒诞设定,然而,大自然中其实也有类似的现象,只不过主角不是人类,而是肉眼难见的微生物。今年1月,《自然·微生物学》(Nature Microbiology)上发表了一项研究,讲述了这样一个发生在美国威斯康星州门多塔湖(Lake Mendota)的“循环故事”。

细菌的“土拨鼠之年”

门多塔湖是一座淡水湖。这里四季分明,夏季湖面长满藻类,冬季则会结冰。过去20年间,一群科学家在这里采集了471个水样。这次,他们分析了这些样品中的微生物基因组,最终构建了迄今时间跨度最长的、来自自然环境的宏基因组(metagenome,即环境中所有的遗传物质序列)数据集。

分析完这些数据后,研究人员发现了一个惊人的现象:湖中的细菌竟然出现了一种季节性循环模式。从春天到冬天,它们的基因组不断发生变化,但到来年春天,一切又回到了原点。就这样年复一年,仿佛被困在了时间循环里。

或许你会觉得,这不就是自然界的四季轮回吗?人类一年四季穿着不同,到了新一年又重头来过,细菌的变化难道不也一样吗?但这里的关键在于时间尺度:细菌繁殖速度极快,一年时间里已经历上千代更迭。因此,这种循环并非个体经历的周期,而是整个族群在世代的演化中反复上演相同的模式。换句话说,这就像是你和你的曾曾曾曾曾曾祖辈长得一模一样,而你的曾曾曾曾曾曾孙又长回了你的模样,并如此周而复始一直下去。

更令人惊讶的是,这种现象不仅仅出现在个别细菌身上,而是广泛存在。研究人员一共分析了2855种细菌,结果发现其中80%都呈现出类似的季节性基因组变化。该研究的第一作者、美国得克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)的博士后研究员罗宾·罗韦尔(Robin Rohwer)表示:“对于如此大比例的细菌群落都会经历这样的变化,我感到十分惊讶。我本来以为只会观察到几个不同寻常的例子,结果竟然发现了成百上千个。”

那么,为什么细菌群落会呈现这样的季节性循环呢?研究人员推测,这可能与门多塔湖分明的四季变化有关。即使是同一种细菌,不同个体也可能在不同季节占据优势:某些菌株可能在夏季更具适应性,而另一些菌株则可能在冬季表现得更好。随着季节更替,菌群的主导成员不断交替,从而形成了一种动态的模式。

跨越台阶

除了这种季节性的循环变化,研究人员还在湖中20%的细菌物种中发现了长期的基因组变化,但这些变化趋势往往会与季节性模式相互叠加。而且,不同菌种的长期变化模式各不相同,有些在几十年间逐渐演变,有些则像“跨越台阶”一样发生突然的变化,而另一些则在短期变化后又迅速恢复原状。

在这些变化模式中,“跨越台阶式”的突变最为常见,而且比其他两种模式多得多。例如,2012年,门多塔湖的许多细菌就经历了一次基因组的剧烈变化,尤其是与有机氮代谢相关的基因。

至于为什么这些细菌的基因组会突然发生变化,科学家提出了一些可能的解释。原因之一可能是极端天气。2012年,门多塔湖经历了异常温暖干燥的天气,使湖中藻类数量锐减,而藻类正是细菌获取有机氮的重要来源。缺乏这一关键营养来源,可能促使细菌群落发生了适应性变化。

此外,物种入侵也可能是原因之一。2009年,门多塔湖迎来了一位“不速之客”——长柱尾突蚤(Bythotrephes cederstroemi),这是一种入侵性浮游动物,它们的繁殖可能导致了水体缺氧。由于物种入侵的滞后效应,它们可能在3年之后才改变水体中细菌群落的组成。尽管研究人员只深入分析了其中一种细菌的突变过程,但他们推测,其他微生物可能也经历了类似的适应性变化。

过去,科学家很少在如此长的时间尺度上追踪微生物群落的变化。他们通常关注的是特定时刻的样本,因此微生物群落的长期演化趋势往往会被短期的季节性波动所掩盖。而这项研究通过研究连续20年的数据,揭示了这些被忽视的深层演化模式。

更重要的是,这项研究改变了我们对微生物随时间发生演化的理解。过去,人们往往会认为演化是一股不断向前推进的力量。但这项研究表明,演化并不总是线性前进的,它有时也会沿着特定轨迹循环往复,仿佛时间在微生物世界中划出了一个个“轮回”。

这项研究还引发了一个耐人寻味的问题:微生物群落的动态变化,究竟是一种生态现象,还是一个演化过程?传统上,生态学研究关注的是不同物种之间的相互作用,而演化研究则关注物种内部的基因变化。然而,在微生物世界里,物种的界限本就模糊不清,生态和演化之间的分界线也因此难以厘清。

例如,科学家过去通常将种群竞争和生态位分化视为典型的生态学现象,但如果研究是基于基因组数据推断出的变化,那么这样的研究是否应归入演化?再比如,有机氮代谢基因的正向选择一般被认为是演化过程,可如果这一变化影响的是表型不同的菌株间的生态转变,那它究竟属于生态还是演化?更进一步,如果生态和演化发生在相同的时间尺度上,受到相似的环境压力驱动,而微生物物种的界限又如此模糊,那么我们是否需要重新思考演化与生态的传统界限?

生态和演化,或许本就是同一个故事的不同章节。而科学家未来的研究将帮我们更深入地理解生命的历程。

参考链接:

https://www.nature.com/articles/s41564-024-01888-3

https://phys.org/news/2025-01-lake-bacteria-evolve-clockwork-seasons.html

]]>

撰文 | 王昱

审校 | clefable

塑料是人类最重要的发明之一,它耐用、多功能、还很便宜。不过今天,塑料却成了自然环境的主要污染源之一——它有点太耐用了。就算塑料被打碎,它的化学成分仍能保持稳定——甚至会反过来产生微塑料污染。

作为一种人为污染,微塑料已经无处不在。不论是大洋海底,还是珠峰顶端,甚至是人类的大脑和男性的睾丸,都有微塑料的踪迹。但是,不论是借助自然环境还是工业手段,安全环保低成本地回收和降解塑料,都不是什么简单的事情。寻找低成本的塑料降解方案,成为了环保的重要议题之一。

吃下吃塑料的细菌

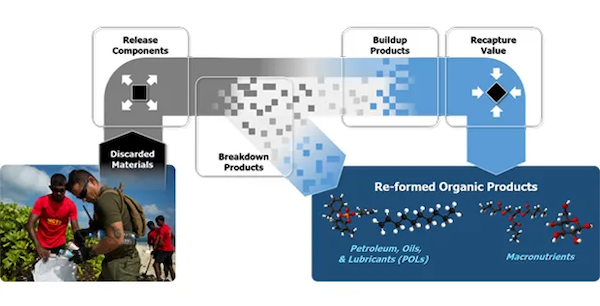

美国国防部高级研究计划局(DARPA)曾发布过一项项目征集令。他们的目标是,找到一种塑料处理设备,这种设备能将废弃塑料转换成弹药、润滑油——甚至是食品和水。反正塑料也是有机物,由碳氢氧组成,糖类、脂肪也都是由碳氢氧组成,为什么不试试转化过来呢?他们的要求是,这种设备必须是一体化的,并且足够小,功率足够低,能安装在汽车上,尽最大可能降低后勤压力。

美国密歇根理工大学(Michigan Technological University)的微生物学家斯蒂芬·特克曼(Stephen Techtmann)所在的团队接下了这项挑战。他表示:“这在理论上确实行得通,但一开始时,这给人的感觉更像是科幻小说,而不是什么能实现的东西。”

许多年来,科学家也确实一直在实验各种能吃塑料的细菌。比如2001年,就有日本科学家在垃圾填埋场中发现了能以塑料为食的细菌。不过,把这些细菌转化成一个切实可用的分解塑料的产品,甚至将塑料转化成人能吃的食物,并不是一项简单的事情。特克曼补充道:“实际上,我们的目标不是把塑料做成食物给人吃,而是希望那些以塑料为食的细菌,本身可以被人类食用。”

该研究团队最终做出了符合要求的机器。在这个塑料分解机中,塑料首先会被粉碎成小片,然后被丢到氨水里。一些塑料,比如一次性水瓶常用的PET塑料,会在这个过程中被分解。另一些无法分解的塑料,比如军用食品包装中常用的聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP),会被送到另一个高温无氧反应器中,被转化成燃料和润滑油。研究团队中的化学工程师戴维·尚纳德(David Shonnard)负责后面一部分,他已经成立了一家公司,打算把这项技术商业化。

PET在氨水中分解后,会形成复杂的产物,但整体上比较类似植物的分解产物,所以堆肥中的细菌分解这些产物的效果非常好(研究团队没有透露是哪种、或哪几种细菌),这些原本以植物残骸为食的细菌,可以从塑料分解物中汲取能量。当这些微生物吃下塑料后,它们会被烘干成粉末状,富含脂肪、碳水和蛋白质,整体闻起来有点像酵母。

不过对于大部分人类来说,直接吃微生物粉末还是过于有挑战性了。目前只有少量微生物被认为能安全食用,包括一些乳酸菌、芽孢杆菌和酵母菌,不过它们没一个能降解塑料。为了确定这种从堆肥中找到的微生物究竟能不能吃,研究团队做了一些初步的毒理学筛选,他们将这些微生物粉末中的成分和已知毒素进行比较,发现这玩意儿似乎没毒。

研究团队还做了一些动物实验。比如把上述微生物粉末喂给蛔虫,目前尚未发现不良影响。加拿大西安大略大学的的电气工程师约书亚·皮尔斯(Joshua Pearce)说:“我们非常确定里面没有任何有害物质。”未来,研究团队还会研究大鼠长期食用这种微生物的反应,如果大鼠表现良好,他们下一步将会把这些数据提交给美国食品和药品管理局(FDA)审查。

特克曼表示:“就算这种吃塑料的微生物被证明可以安全使用,大众依然可能对它持负面态度。”不过,他们也从来没期望把这些东西送到每个人的餐桌上,这种用塑料生产食物的机器,主要使用场景应该是偏远的军事基地,或者是救灾期间——总之,就是在极限情况下的应急。“如果有口吃就能让我多活一两天,我想我也不会嫌它恶心了。”特克曼补充道。

除了美国密歇根理工大学的团队,世界上还有几家公司同样在制作可食用微生物,比如芬兰的一家公司Solar Foods,正在尝试用自然界中的细菌,生产一种芥末棕色的粉末食品——大部分都是蛋白质。他们已经建立了一座蛋白质工厂,相当于用水、电力和空气中的二氧化碳,生产可以食用的蛋白质——如果他们的最终产品,是从细菌中提取的蛋白质,而不是细菌粉末本身,听起来似乎令人安心得多。目前,该公司的产品已经在新加坡获批,他们已经向欧盟、英国和美国提出了申请,期望在今年年底进入美国市场。

品质饮食

不过,在如何吃得好这方面,已经有人走到了更前面。美国加利福尼亚大学伯克利分校(University of California, Berkeley)的博士后尤·希尔-迈尼(Vayu Hill-Maini)是从厨师转行的化学家,他和多位米其林餐厅的厨师合作,用真菌制作食物。他们用谷物和豆类来培养这种真菌——不过这些谷物和豆类多是厨余垃圾,比如制作燕麦奶剩余的残渣。希尔-迈尼说:“在美国,大约三分之一的食物都被浪费了,不仅仅是厨房里随手丢掉的厨余垃圾,甚至在大规模工业生产中也是这样。”

印尼传统主食oncom给了希尔-迈尼一些灵感。Oncom是一种用豆渣、木薯渣等制成的食物,这些食物残渣中包含大量果胶、纤维素等多糖,它们来自植物的细胞壁,难以消化。不过,脉孢菌(Neurospora)似乎能将这些厨余垃圾转化成易消化、富含蛋白质且美味的食物——食物也包括脉孢菌自己。

希尔-迈尼用在自家餐厅中安装了一个培养箱,试图在餐厅中培养这种真菌主食。他还研究了脉孢菌转化食物残渣的生物化学过程,并将结论发表在了《自然·微生物学》(Nature Microbiology)上。

希尔-迈尼是从厨师转行过来的,他们的研究团队中有多家米其林餐厅厨师,追求比应急食品要高不少,他们认为食物的美味程度是相当重要的。他表示,这种食物的味道不像蓝纹奶酪那样浓烈,而是更柔和、带有新鲜的泥土味道。稻壳、苹果渣、豆渣生长出来的真菌,都有各自的风味,他们甚至在自家米其林餐厅里添加了一道包含脉孢菌的甜点。

毕竟灵感来源于印尼传统主食,已经经过了数亿人的长期验证,这种食物看起来要比吃塑料的细菌更能令人接受。

参考链接:

https://www.theatlantic.com/science/archive/2024/08/transform-plastic-waste-into-food/679600/

https://www.eurekalert.org/news-releases/1055753

https://www.nature.com/articles/s41564-024-01799-3

https://www.darpa.mil/news-events/2019-08-07a

https://www.theguardian.com/environment/2023/sep/28/plastic-eating-bacteria-enzyme-recycling-waste

]]>

撰文 | 冬鸢

审校 | clefable

对于地球上大多数生物来说,它们所生活的环境总是在不断变化。为了应对这些变化,它们需要不断做出决策,选择最佳的方式来生存和繁衍。比如当环境开始变得危险时,它们需要及时防御或者逃跑;当环境资源比较匮乏时,它们需要降低自己的耗能并积极寻找新的营养资源;而在环境温和、食物充足时,它们可能得及时繁殖,让自己的基因能传递下去……

但并非对于所有的环境变化,生物体都预先知道该如何应对。对于包括人类在内的高等动物而言,我们拥有一种叫做“记忆”的能力,这种能力让我们在经历一次环境改变过后,吃一堑长一智,在下次遇到同样的环境变化时,能够快速作出正确的反应。

而这种名为“记忆”的能力,来源于神经组织的特殊能力,神经组织在接受外界刺激后会形成神经冲动,对于特定的刺激可以形成条件反射,在今后遇到这种刺激时可以第一时间作出相应的反应。

但对于那些没有神经系统的原核生物,它们也会拥有记忆吗?

很多人可能觉得,它们没有神经,就只能根据基因里的预设对现有的环境作出反应,不会拥有记忆。然而,大量的研究发现,细菌的确可以产生类似记忆的能力,它们在过往环境中不同的经历会导致它们对当下条件作出不同的反应。比如,有研究发现人类肠道菌群可以根据之前肠道中的营养物质,调整随后的菌群组成。这样的记忆可以影响细菌个体和群落的适应性,以及细菌与宿主的相互作用和对噬菌体的防御。而细菌拥有记忆能力的原因可能是多种多样的。

例如,最近发表于《美国科学院院刊》(PNAS)的一项研究发现,细菌不仅可以储存记忆,还可以将记忆传递给下一代。

细菌的运动和记忆

这项新研究探究了细菌在生理和形态方面的记忆。

当自由生活的细菌定殖于生物或非生物表面时,它们会根据所到达环境的营养和表面条件,选择在留在原位生长,还是向其它地方移动(比如入侵宿主的组织),或是形成能在严峻环境中存活时间更长的子实体(fruiting body,部分细菌形成的能产生孢子的组织结构),等待环境变得更适宜。

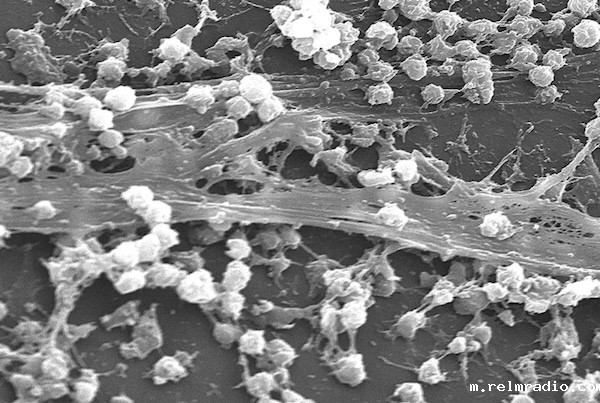

例如在环境适宜时,很多细菌会聚集在一起,分泌多糖和蛋白质等,将自身包绕其中从而形成的大量细菌聚集膜样物,即“生物膜”(biofilm),这种结构可促进细菌的粘附和生存。环境不太理想时,细菌则可能会转移到更适宜的环境,但在不同的条件下,细菌的转移方式有所差别。

在液体环境中,单个细菌会通过尾部鞭毛的摆动,推动自己前进。而在半固体的表面,细菌群体会聚集起来,在鞭毛的驱动下进行快速多细胞运动。这种集体的、由鞭毛驱动的适应性运动叫做“群聚运动”(swarming motility),能在半固体环境中表现出极大的灵活性。

此前,研究者发现,将液体培养环境中的大肠杆菌转移到半固体培养基上一段时间后,这些大肠杆菌开始出现“群聚运动”,而在这段时间内,大肠杆菌的转录组会出现广泛的变化,表明它们正在适应新环境。然而,如果将经历了“群聚运动”的大肠杆菌转移到新的半固体培养基上,它们在新环境中出现“群聚运动”的时间大大缩短,说明这些大肠杆菌可能已经对这种半固体环境产生了类似条件反射的记忆,能够够快地作出“群聚运动”的反应。

为了探究“群聚运动”中的大肠杆菌是否真的记住了在这种环境中产生“群聚运动”的策略,在新研究中,研究者设计了一种实验装置,可以监测由大于10000个大肠杆菌细胞组成的“群聚运动”。通过一系列分析,他们发现,这些大肠杆菌可以将形成“群聚运动”的记忆保留至少四代,直到第七代才会完全消失。

一种常见元素的作用

所以这种记忆,是通过什么方式保留和传递的呢?

答案是铁,地球上最丰富的元素之一。

通过一系列实验,研究者发现,这种记忆机制来源于大肠杆菌细胞内储存的铁元素含量的变化。铁元素含量低的大肠杆菌细胞更容易形成“群聚运动”,而铁元素含量高的大肠杆菌则相反。这些大肠杆菌产生的后代,会继承来自亲代细胞内的物质,从而也就继承了亲代的记忆。此外,研究者还可以通过升高或降低大肠杆菌细胞内铁元素的含量,来延长或缩短这种记忆在大肠杆菌繁殖过程中保存的时间。

大肠杆菌细胞对铁的利用,不仅局限于对“群聚运动”的记忆。研究者发现,含铁量较少的大肠杆菌,不仅更容易形成“群聚运动”,对抗生素的抵抗能力也更强了;而当细胞内铁含量较多时,大肠杆菌则更容易形成(前面提到过的)生物膜。研究者十分肯定地推测,铁含量与抗生素抗性和生物膜之间的联系,也可以通过类似的方式将记忆传递给下一代。

“细胞以这种方式利用铁是合情合理的,”该研究的第一作者,来自美国德克萨斯大学的苏维克·巴塔查里亚(Souvik Bhattacharyya)说到,“在地球大气中出现氧气之前,早期的细胞生命利用铁来完成许多细胞过程。铁不仅是地球生命起源的关键,也是生命演化的关键。”有关铁的新陈代谢变化会影响细菌基因的突变率,而突变率的改变则会直接影响自然选择。

研究人员推测,当外界环境铁含量较低时,细菌关于“群聚运动”的记忆被触发,形成快速移动的迁移群,在环境中寻找铁。而当环境中铁含量较高时,细菌的记忆就会显示这个环境是个好地方,于是决定留下来形成生物膜。

而细菌的这些知道何时该形成“群聚运动”、何时该形成生物膜的记忆,或许也在它们感染人类时起到了重要的作用。因此,这项研究也有助于科学家寻找更好的方法来应对细菌感染。“我们对细菌行为了解得越多,就越容易对抗它们。”塔查里亚说道。

参考链接:

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2309082120

https://www.eurekalert.org/multimedia/1006508

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0001700

https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1009431

https://www.nature.com/articles/s41396-022-01292-x

https://www.nature.com/articles/nrmicro2405

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.micro.57.030502.091014

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(11)00069-9

]]>