撰文 | 黄雨佳

审校 | 王怡博

你可能已经见过不少关于微塑料的研究:科学家已经在人的血液、胎盘、精液等各个地方都发现了微塑料的踪迹,也怀疑它可能与多种疾病风险有关。不过,你是否想过,如果我们一代又一代地持续暴露在这些微小的塑料颗粒中,微塑料会不会改变我们甚至子孙后代的行为?

香港理工大学的蔡松霖教授也对此感到好奇。他想知道的是,长期吃被微塑料污染的食物是否会改变动物的饮食偏好。在一篇今年7月发表于《环境科学与技术快报》(Environmental Science & Technology Letters)的论文中,他用秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)这一模式生物进行了探索。

“微塑料风味”

动物会通过一次次的进食积累经验,逐步形成并优化自己的饮食偏好。比如,如果某种食物能带来愉悦或有益的体验,它们就会更倾向于在未来再次选择具有同样风味的食物。过去的研究已经证明,通过在食物中添加特定风味物质,确实可以塑造动物的食物偏好。那么,我们每天都可能吃进去的微塑料,是否也能扮演这种“调味剂”的角色,悄悄改变我们的饮食习惯呢?

要弄清楚这个问题,研究人员首先需要回答一个更基本的问题:动物能分辨出含有微塑料的食物吗?在这项实验中,研究团队选择了以细菌为食的秀丽隐杆线虫。他们在培养皿的两端分别放置了两份“细菌大餐”:一份混有微塑料,另一份则干净无污染。随后,研究人员将50条线虫放在了培养皿中间,观察它们会做出什么选择。

实验结果表明,尽管微塑料并未显著影响线虫或细菌的死亡率,线虫却明显更倾向于选择不含微塑料的那份“大餐”。更重要的是,无论是增加微塑料的浓度,还是增大颗粒的尺寸,线虫们都会更“敬而远之”。这说明,线虫确实有能力识别出微塑料污染。

进一步研究发现,线虫是通过一种名为odr-10的嗅觉受体来识别被微塑料污染的食物的:当odr-10受体发生突变后,线虫就再也无法区分污染食物和干净食物了。换句话说,线虫靠“闻”发现了微塑料。这也很合理,毕竟对于没有视觉的线虫来说,嗅觉等其他感官是它们寻找食物的重要工具。

研究人员推测,微塑料之所以会影响线虫的食物选择,可能是因为它干扰了线虫“闻”到细菌的代谢产物,例如某些群体感应分子(quorum sensing molecule),这类特定信号分子由细菌自发释放并能感知浓度变化,用于调节微生物的群体行为。微塑料可能会通过物理吸附,释放其他化学物质,或者通过改变细菌在它表面的代谢活动,从而导致细菌无法产生、释放或感知这些原本应该被线虫“闻”到的分子。最终,在线虫眼中,受微塑料污染的食物也就失去了吸引力。

确认线虫能“闻”到微塑料后,研究人员便开始测试,如果让线虫世世代代都只能吃被微塑料污染的食物,它们的食物偏好会改变吗?为了寻找答案,研究人员将线虫分成两组,一组世代都吃干净的细菌,另一组则世代都暴露在被微塑料污染的细菌中。三代之后,神奇的事情发生了。

研究人员让这两组的第三代线虫重新参与了前面提到的“大餐选择”实验。结果,那些祖祖辈辈吃“脏饭”的线虫,竟然“叛变”了自己原本的食物偏好:它们不再排斥微塑料,而且竟然反过来更喜欢受微塑料污染的食物;而在干净环境中成长的线虫,则依然保持着对无微塑料食物的偏好。

此前已有研究指出,动物大约需要四代时间,才能形成稳定的嗅觉印记(olfactory imprinting),这一点与研究团队此次观察到的线虫食物偏好转变的代际时间线不谋而合。进一步研究表明,这种对“微塑料风味”食物的偏爱,是由一个名为lrn-1的嗅觉联想学习基因所介导的。如果这个基因发生突变,那么即使线虫世世代代都吃被微塑料污染的食物,它们也不会形成这种偏好。

蔡松霖推测,这种变化可能不仅仅局限于线虫。其他同样依靠嗅觉觅食的小型动物,也可能在长期接触微塑料后,将“微塑料风味”错误地识别为食物的正常味道。不过,他也强调,这种饮食偏好的改变更像是后天习得的习惯,而非永久的基因突变,就像人类对甜食的喜爱一样,因此可能是可逆的。但这一点仍需进一步研究验证。

此外,研究人员也提醒,他们在实验过程中观察到,在模拟的土壤环境中,正常线虫捕食时会主动避开有微塑料的环境,向更干净的地方迁徙。这种偏好可能带来连锁反应:随着线虫不断移动,干净环境中的细菌数量可能会减少,而污染环境中的细菌数量则会增多。换句话说,微塑料污染也可能会间接改变土壤中细菌的分布,引发一系列生态系统结构的级联效应,最终甚至影响到人类。

参考链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.5c00492

https://www.newscientist.com/article/2488923-exposure-to-microplastic-makes-animals-want-to-eat-it-more/

]]>

撰文 | 二七

审校 | 王昱

动物学家的工作有时看起来可能很令人费解——例如在海滩边挖沙子。

2022年4月,巴西伯南布哥联邦大学的动物学家Flávia de França和研究团队就来到了巴西伯南布哥州东北部的沙滩。趁着退潮,他们小心地从潮间带(高潮线和低潮线之间的区域)刮走了最顶层的沙子,运回了实验室。

这些沙子看似了无生气,但其实其中生存着大量微小的生物——它们被称为小型动物群(meiofauna),体型往往只有几十到几百微米,最长也不会超过1毫米。在收集到的样本中,绝大多数是线虫,其次是涡虫、寡毛类(环节动物门)、介形虫、腹毛动物、桡足类等等。当然,还包括著名的缓步动物,它们还有一个更广为人知的名字:水熊虫。

矛与盾

人们经常说,如果世界末日真的到来,那么幸存下来的将会是蟑螂。如果硬要找出比蟑螂还能熬的动物,大概就是水熊虫了。对这些拥有超绝生存能力的生物来说,没有食物、极端缺水几乎算不上什么生存挑战。在恶劣的条件下,水熊虫会收起附肢,把自己团成一个球,然后将机体的代谢速率降到接近于零,进入一种类似冬眠的状态。利用这种技巧,它们能够扛过缺氧、太空的真空,以及接近绝对零度的低温。科学家甚至曾经解冻过一只30年前的水熊虫,它不仅在解冻后的第一天就出现了微弱的运动,最终还成功产下了十几只后代。

正是凭着这种近乎超能力的适应性,水熊虫从2亿年前存活至今,并且出现在了地球上各种意想不到的环境,从海底的热液喷口,到极端寒冷的南极洲。它甚至险些登上过月球:2019年,以色列Beresheet飞船携带了脱水的缓步动物作为地球生命DNA的备份之一飞往月球——在那里,只要不直接暴露于太阳的紫外线下,它们至少还能沉睡好几年。遗憾的是,由于主发动机出现故障,飞船以每小时500千米的速度撞上了月球。根据随后的研究,在这样的冲击力足够杀死随船的水熊虫了。

如果放眼非生物的环境,水熊虫的坚韧或许会让人想起另一种无孔不入的污染物——微塑料。科学家已经在各种意料之外的地方发现了微塑料的入侵,除了人体的心脏和大脑,还有珊瑚的骨骼、高山上的冰雪和深海沉积物中。包括聚苯乙烯(PS)在内的许多塑料聚合物的密度高于水,这导致海水中的微塑料颗粒会优先沉积在沉积物中。因此,海洋底栖生物受微塑料的影响往往比浮游生物更大,其中也包括一些生活在海洋沉积物中的水熊虫。

Flávia de França和团队好奇的问题有点像经典的矛盾之争:微塑料是否也会进入水熊虫体内,影响它们的健康呢?

层层传递

为了了解微塑料的去向,研究者选用了千分之一毫米的荧光聚苯乙烯颗粒。他们将收集来的沙滩样品,连同其中的小生物们,放入了尽可能模仿自然环境的水箱中。同时,每份沉积物中还加入了不同浓度的微塑料颗粒。接下来,就只需要追踪这些荧光颗粒的去向。

从结果来看,水熊虫在这场矛盾之争中取得了初步的胜利。在暴露于荧光微塑料颗粒中9天后,所有其他的小型动物都吞下了微塑料颗粒,只有水熊虫成为了例外。

水熊虫能够逃过一劫,可能恰好与它们的摄食方式有关。“这可能与它们摄食器官的结构有关”,论文中写道,“它们的口腔长有口针,用于刺穿和吸吮猎物,而不是直接吞噬掉整个猎物。”这或许有效避免了微塑料通过摄食进入水熊虫体内。

其他小型动物就没有水熊虫这么好的“运气“了。例如,涡虫可以捕食线虫和桡足类,甚至也可以捕食同属于扁形动物门的其他涡虫,因此研究者推测,它们至少有一部分摄入的微塑料来自猎物体内积累的微塑料。这是第一项在涡虫体内发现微塑料的研究,也证明微塑料很可能会沿着营养级向上转移。

而另一种动物——腹毛动物的猎物更小一些,它们吃的是细菌和原生动物,这些食物的个体太小,还不足以在体内积累微塑料。然而不幸的是,微塑料的表面往往利于细菌生长。在腹毛动物眼中,一片表面生长了细菌的微塑料可能就像是一块裹上了巧克力的饼干,它们很可能会将整个微塑料误以为是食物,并吞进体内。

最后生还者

虽然不会直接摄入体内,然而水熊虫并不能完全摆脱微塑料的影响。研究团队观察发现,54%的水熊虫的身体表面附着了微塑料颗粒,特别是他们的“腿”(准确来说是附肢)上。

但水熊虫绝不是完全的“受害者”,今年发表于《海洋污染通报》(Marine Pollution Bulletin)的一项研究首次在爱尔兰戈尔韦沿海地区的聚丙烯微塑料颗粒上,发现了水熊虫。基因分析显示,它们并非海生底栖的水熊虫,而是属于淡水和陆生的分支,只是借助微塑料在海面上漂浮。或许,这些水熊虫也正借助微塑料迁移到地球的更多角落。

许多与微塑料有关的新研究致力于展现微塑料的无孔不入,看得人几乎麻木。如今,知道这些小小的生物依然能够抵挡微塑料的侵害,似乎也能带来些许慰藉了。

参考链接:

https://peerj.com/articles/17641/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X24000481

https://www.sciencealert.com/microplastics-seem-to-be-in-every-kind-of-animal-except-one

https://www.sciencealert.com/a-frozen-tardigrade-has-been-brought-back-to-life-after-30-years

]]>

撰文 | 冬鸢

审校 | 二七

2021年8月30日,一个起源于非洲西海岸沿海地区的热带低压,逐渐发展成了一场飓风——飓风拉里(Hurricane Larry)。9月4日,拉里在大西洋中部达到了4级(风速达到178~208千米/小时)。随后它穿过百慕大东部,于9月11日凌晨在加拿大纽芬兰岛(Newfoundland)的大博纳湾登陆。

就在纽芬兰居民忙着应对和躲避飓风的时候,位于登陆地点130千米外的一群科学家却兴奋了起来,他们正充满期待地迎接着飓风拉里的到来。

纽芬兰岛人口密度极低(1.4人/平方千米),大部分地区人烟稀少且工业发展十分有限,因此很少有人类活动导致的环境污染。而飓风拉里在登陆纽芬兰之前的路径都在海上,没有到达过主要的陆地区域。对这群科学家来说,这是研究一个重要问题的极佳机会:从海洋来的飓风,能给陆地带来多少微塑料?

从海洋到大气,又回到陆地

微塑料是指直径小于5毫米的塑料颗粒,在有人类活动的地方几乎随处可见。任何塑料制品的使用、生产、丢弃过程都可能产生微塑料。陆地上产生的微塑料颗粒可能进入河流,最终又流入海洋。此外,航运和捕鱼等人类海上产业也可能为海洋带来微塑料。

此前,很多科学家都认为,当塑料进入了海洋,会一直随着洋流流动。在此过程中,微塑料可能会被海洋生物吸收,或是沉入海底。除非是在偶然之间又被洋流冲上海滩,否则它们会长期留在海洋。

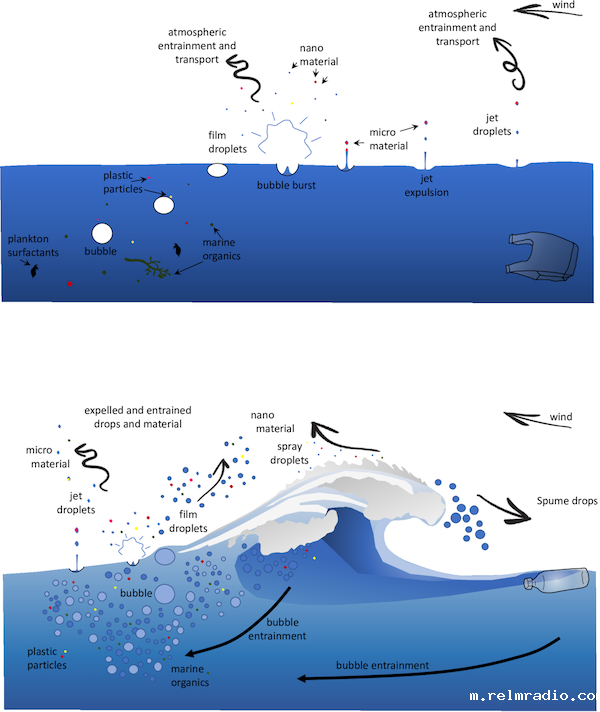

但越来越多的研究发现,比起被洋流冲回海岸,海洋微塑料还有更高效的方式回到陆地。比如,一些塑料颗粒可以通过海洋中气泡的破裂或海浪的作用进入海洋上空的大气,这些微塑料的尺寸和密度较小,可以被大气带到很远的地方,其中一部分就可能被带回陆地。

而像拉里这样的强飓风,可能会加剧上述过程,让更多的微塑料从海洋进入空气。而这些含有微塑料的空气会随飓风一起移动,在飓风遇到陆地或较冷的水域开始减弱时,其中悬浮的微塑料就可能通过强降雨等方式回到陆地。

那么,飓风拉里给纽芬兰带去了多少微塑料呢?

每天每平方米撒下数万微塑料

这些在纽芬兰等待飓风的研究者,在开阔地面上放置了一个直径200毫米、高1米的玻璃收集装置,并用木桩将它紧紧地固定在地面上。装置内有一些超纯水,可以捕获从空气到达地面的物质,包括微塑料。在飓风达到这个装置所在区域之前、之中和之后的几天里,研究者每隔六个小时,就会收集一次装置内的样本,并换上新的超纯水为下一次收集做准备。

在9月9日到9月12日的时间里,他们一共收集到了11份样本。结果发现,在飓风路过采样点区域之前或之后,每天每平方米的微塑料颗粒数量在700到3000粒之间,而在飓风拉里经过采样区域时,每天每平方米落下的微塑料颗粒数量最多达到了113 569(±29 215)粒。而实际数量可能比这个测量的数据还要高,因为这项研究没办法统计直径小于1.2微米的微塑料颗粒。

从样本里收集到的微塑料中,含量最多的为聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),这种塑料成分常被用于海洋工业活动,因为它能抵抗来自藻类或海洋细菌的生物污损(biofouling,生物附着在材料上使其性能下降或损坏)。其次是丙烯酸(acrylic)和聚酯(PES),主要来源是服装中的合成纤维,这意味着这些微粒很可能是从陆地废水到达海洋中的。

对飓风路线的分析表明,飓风拉里在抵达样本收集点的48小时内,很可能经过了北大西洋马尾藻海(Sargasso Sea)的垃圾带,该区域海面微塑料浓度达到了每平方千米580 000粒。这种巨大海洋垃圾带是由于洋流将海洋微塑料带到世界各地,并集中在流涡(gyre,大尺度海水闭合环流)中形成的。

飓风拉里也掠过了拉布拉多洋流(Labrador Current),而拉布拉多洋流带来了来自北冰洋的海水。而即便是北冰洋下7米深的水域中,大于50微米微塑料的浓度也达到了每平方米282粒。

微塑料循环

纽芬兰是个人烟罕至的地方,本该保持着原始自然的美丽,远离人类的污染,但飓风拉里却能在这个地方每天每平方米撒下数万粒微塑料。纽芬兰有着许多湖泊,许多微塑料可能落入了这些湖泊中。而由于湖泊的流入流出有限,这些微塑料可能会在其中停留很长时间,影响湖泊中的生态系统。

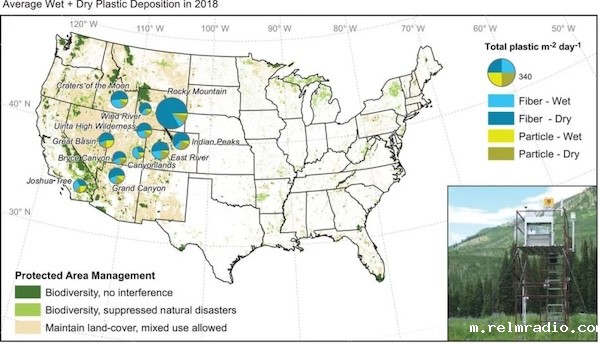

但纽芬兰并不是唯一被微塑料入侵的自然之境,此前也有研究在偏远山区中检测到来自大城市的微塑料。甚至在远离人类活动的国家公园和自然保护地内,都出现了微塑料的痕迹。在2020年发表于《科学》(Science)的一项报告显示,每年有超过122吨微塑料沉积在美国西部的保护地里。更为离谱的是,科学家甚至在北极的雪中也检测到了微塑料的存在。

越来越多的科学家认为,环境中微塑料颗粒的流动,就和氮循环、碳循环和水循环一样,已经形成了一种新的生物地球化学循环——微塑料循环。

地面上的微塑料可能进入大气中,也可能渗入地层,迁移到地下水和地表水中。水中的微塑料也可能转移到空气中,或者成为沉积物,或流向海洋等其它下游生态系统。存在于各种环境中的微塑料,又可能会被该生态环境中的生物摄入,从而影响生态系统。微塑料还可能沿食物链和食物网向更高营养级传递,不过目前还缺乏相关的系统研究。

但至少有一点比较明确:我们人类活动频繁的区域,微塑料已经无处不在了。就算完全不使用塑料制品(虽然这是个很不现实的假设),空气和水源中的微塑料也可能随着呼吸和饮食进入我们的身体。

虽然目前相关研究还比较初步,但已经有许多证据表明,微塑料会对人类和其他生物的健康造成潜在危害。在更大尺度上,微塑料还可能对气候产生大规模影响。比如被分解后产生温室气体,加速全球变暖;影响大气对辐射的吸收和散射,从而影响大气层热量传递;影响云的形成,从而影响降水模式……

所以,微塑料大概已经是这个世界不可分割的一部分了吧。

参考链接:

https://www.nature.com/articles/s43247-023-01115-7

https://www.nature.com/articles/s41561-019-0335-5

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749119325175

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abc4428

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaz5819

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0232746#pone-0232746-g001

https://phys.org/news/2023-12-hurricane-highway-microplastics-remote-newfoundland.html

https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL122021_Larry.pdf

https://phys.org/news/2024-03-large-accumulations-plastics-ocean-garbage.html

https://www.weather.gov/hgx/tropical_scale

]]>

进微波炉:塑料容器+食物;

出微波炉:“战损”容器+食物+数百万不请自来的“辅料”。

撰文 | 不周

审校 | clefable

有时拿到的外卖凉了后,我们会随手用微波炉“叮”几分钟,塑料盒中的美食就会恢复热气蒸腾的诱人模样,高效而便利!殊不知,伴随着美食入口的,是数百万个微小的塑料碎片。

自从在人体内发现微塑料后,科学家已经找到微塑料侵入人体的多条途径:饮用水、海鲜、衣物、化妆品以及空气等等。人类无处可逃,每天都会不可避免地摄入一定量的微塑料。但在某些场景中,我们摄入的微塑料量会超乎想象地猛然提升——从每年摄入数万骤升为每天摄入数百万。

今年6月,一项发表于《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)的研究通过实验测量了塑料容器在不同场景下的微塑料释放量。研究人员发现,相比冷藏或室温储存,塑料容器在微波炉中的微塑料释放量惊人地高。同时,他们也揭示了微塑料对于细胞活性的破坏性影响。

在实验中,研究人员并没有用任何陌生的实验器材,而是选用了我们生活中最常见的、用来盛装食物的、标示着“可微波加热”的塑料容器。

奶爸的恐慌

这项研究的起因很特别,它源自一位“老”父亲的拳拳爱子之心。

在美国内布拉斯加大学攻读环境纳米技术博士学位的第三年,卡齐·阿尔巴布·侯赛因 (Kazi Albab Hussain) 晋升为一名新手奶爸。由于一直从事与塑料相关的研究,侯赛因深知微塑料污染的严重性。

就在2020年,《自然·食品》(Nature Food)发表的一篇文章曾详细揭示了婴儿摄入巨量微塑料的过程。这项研究发现:在冲泡婴儿配方奶粉时,塑料奶瓶的内壁会因加热和液体的晃动,剥脱数百万个微塑料颗粒。最终,这些碎片会混合在奶液中,流入婴儿的体内。但它们对婴儿健康的影响如何?始终未能有定论。

然而,未知才是最恐怖的。看着婴儿专用的奶瓶、奶嘴和塑料包装的食物,侯赛因不禁为自己的孩子感到担忧。他决定自己动手,准确地测量不同条件下各种塑料容器究竟会释放多少微塑料。

微波炉中的塑料

为了测量婴儿可能接触的微塑料数量,侯赛因和同事选择了当地一家商店提供的三个婴儿专用食品容器:两个经美国食品和药物管理局(FDA)批准合规、贴有“可微波加热”标签的聚丙烯(缩写为PP)塑料罐,和一个可重复使用的聚乙烯(缩写为PE)塑料食品袋。

研究人员分别用去离子水模拟了牛奶等水性食物,并用乙酸模拟了橙子、西红柿等酸性食物。而后,根据FDA的食品接触物测试建议,他们用三个容器模拟了三种日常的使用场景:在室温、冷藏以及较高温的空间里储存食物。此外,他们还将两个聚丙烯塑料罐用微波炉高功率加热了3分钟。

实验结果显示,容器储存温度越高,会导致更多的塑料颗粒进入食物。比如,相比存放在冰箱中,较高温环境下的聚丙烯容器每平方厘米会多释放40万颗微塑料。相比之下,微波加热更是骇人。

当用容器装两种不同的液体放在三种不同的储存条件时,微波加热导致容器脱落的微塑料和纳米塑料都是最多的。经过测试,研究人员发现微波炉中的聚丙烯容器,每平方厘米释放的微塑料数量多达420万个,而更微小的纳米塑料达到了12亿个。“看到显微镜下的微塑料数量,我真的很害怕,“侯赛因说道。

“可微波加热“

在我们的认知里,婴儿用品的安全等级一定是最高的,因为新生儿远比成年人脆弱,他们更容易受到污染物的影响,出现健康风险。而无论是婴儿奶瓶还是外卖用的塑料包装盒,它们都清晰地标明:可微波加热。那为什么还会出现这样的研究结果呢?

事实上,评估某种材料是否可用于微波加热食物,首先要看它能否耐受高温:在食物加热的温度下不能熔化,更不能温度稍高一些就释放增塑剂、固化剂等有害物质。而更重要的指标则是:高温条件下有害物质向食物的迁移速度和迁移量需要限制在标准之下。

在满足这些条件的基础上,PP(常见的外卖包装盒材料)、PE(常用于保鲜膜)这些塑料,虽然仍有许多限制(比如PP温度依然不能过高,PE不要接触油性食物等条件),但它们的确是可以在微波炉中使用的。只不过,微塑料并不在这些评价标准中。

对人体的影响

那么微塑料究竟会对我们的身体造成哪些影响?它们真的会影响人体健康吗?

有研究发现,对于相对较大的微塑料,人体的肾脏其实可以过滤掉大部分。然而,纳米级的塑料颗粒极为棘手,它们的体积足够小,可以穿过细胞膜,抵达那些本不该抵达的地方。纳米塑料甚至会用蛋白质包裹自己,隐匿地潜入免疫系统。而一旦它们突破了人体的防线,纳米塑料携带的化学物质(如双酚 A、邻苯二甲酸盐等)就会干扰人体的激素分泌,从而影响新陈代谢、性发育乃至生育能力。

为了测试微塑料进入人体后造成的影响,研究小组将来自人类胚胎的肾细胞浸泡在从婴儿食品容器流出的、含有高浓度的微塑料和纳米塑料混合液里。两天后,大约75%的肾细胞都死亡了。

侯赛因表示,虽然实验中用到的微塑料浓度高于婴儿真实进食时接触到的浓度,但随着时间推移,微塑料必然会从多方面(如空气、其他食物和皮肤表面等处)进入婴儿体内并累积。因此,研究高浓度的微塑料接触对于健康的影响非常重要。无论如何,这项研究为所有人敲响了警钟,不管是新生儿父母,还是日常吃外卖的我们,请尽量避免在微波炉中用塑料容器加热食物。

如果你多年来一直用塑料盒加热食物,请不必惊慌。从衣物、食物再到食品包装,甚至是空气中,这些微小的塑料颗粒无处不在,一直充斥在我们周围,我们永远无法真正摆脱它们。但及时做出改变,减少接触永远不会太晚。

参考链接

- https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.3c01942

- https://www.nature.com/articles/s43016-020-00171-y.epdf? haring_token=tSjkpB0H6T0T2g1uzuT_m9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PAM3wA15vj2gYZE5o3bHO7SdsOZ_vgF6Lx46EQh2UP-oN6OksBRih3pWeglaBs-pnufDhElz-1TW9lJZuzxWkmasYt9ZD6pVjLWrs0mBEBF1BnOdAN6Tzxdkkv9qyl0ZuEVTDF8acCF_rNt7HtAR6yB3lqvS2RBw9giHYWl51_mNTkmizbdcyLLALueKUsfB06Gp5S41BYv4Y4fD7_MaxUsyo9W9HShbPWHdZ5QofHzDsb3UV1JeITat1XCLdk00uj4xJPUX4R&tracking_referrer=www.com

- https://www.wired.com/story/for-the-love-of-god-stop-microwaving-plastic/

- https://www.wired.com/story/babies-may-be-drinking-millions-of-microplastic-particles-a-day/

- https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-industry-preparation-premarket-submissions-food-contact-substances-chemistry