撰文 | 王怡博

审校 | 二七

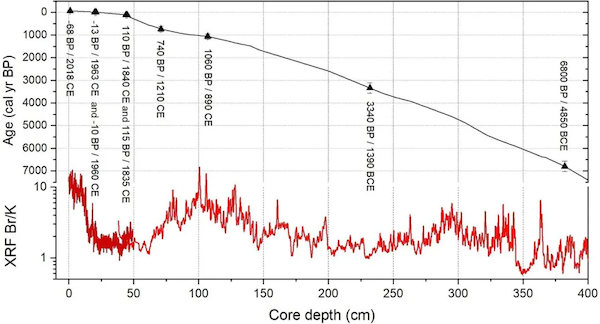

2021年4月,德国莱布尼茨瓦尔内明德波罗的海研究所(IOW)的莎拉·博利乌斯(Sarah Bolius)带领团队乘坐研究船“Elisabeth Mann Borgese”,从波罗的海东部哥得兰海盆(Eastern Gotland Basin)底部分别采集了一根短岩芯(54厘米)和一根长岩芯(547厘米)。

为了防止岩芯内的沉积物在采集后发生扰动或受到污染,博利乌斯和同事在船上立即对岩芯进行了处理,并使用无菌注射器从岩芯中采集一些沉积物,然后把样本储存在4至6摄氏度的黑暗环境中,以便保持样本的活性和完整性,防止样本中的生物成分(如浮游植物)在保存过程中发生降解等变化。

“这类沉积物就像一个时间胶囊,”博利乌斯说,“保存了此前生态系统及其生物群落的宝贵信息,包括生物种群的发展和遗传变化。”换句话说,每一层沉积物就像一页由大自然自己写成的历史书,包含了当时生活的生物的快照,其中暗藏着花粉、同位素和有机物成分这样的环境线索。

更重要的是,波罗的海海底沉积物将其中埋藏的一切与阳光和氧气隔绝。这对许多生命形式来说是致命的。但科学家早就知道,有些生命为了在恶劣甚至极端的环境下生存下去,已经演化出一些特殊的策略,特别是休眠。

生物体可以在休眠期间降低代谢活动来减少能量消耗,等待环境条件变得适宜后再恢复活动,可谓是一种给生命按下暂停键的奇特状态。比如我们熟悉的缓步动物——水熊虫会在完全脱水时,缩起头和八条腿,蜷成一个小球,然后进入深度休眠状态。科幻小说里的三体人也会采用类似的策略:三体人会脱水,为即将到来的末日,做一系列准备。

作为浮游植物的专家,博利乌斯知道,许多浮游藻类也能进入这样的休眠状态来抵御各种恶劣条件。于是,博利乌斯和同事决定让波罗的海底部沉积物里微小的藻类从休眠状态中苏醒过来。(尽管并没有得到那些休眠藻类的允许……)

从沉睡中苏醒

研究团队从波罗的海底部采集了代表波罗的海过去约7000年的十几个沉积物层的样本,而后通过将沉积物中的休眠藻类暴露在光和氧气中,尝试唤醒它们。

这种方法被称为“复活生态学”(resurrection ecology),即在有利条件下将沉积物中的休眠生命复活,然后分析它们的遗传和生理特性,并与现存的生命形式进行比较。

研究团队还通过更传统的方法评估沉积物沉积时的温度、盐度和氧气水平,以更好地理解波罗的海浮游植物是如何在功能上适应环境变化的,以及它们为什么要这样做。

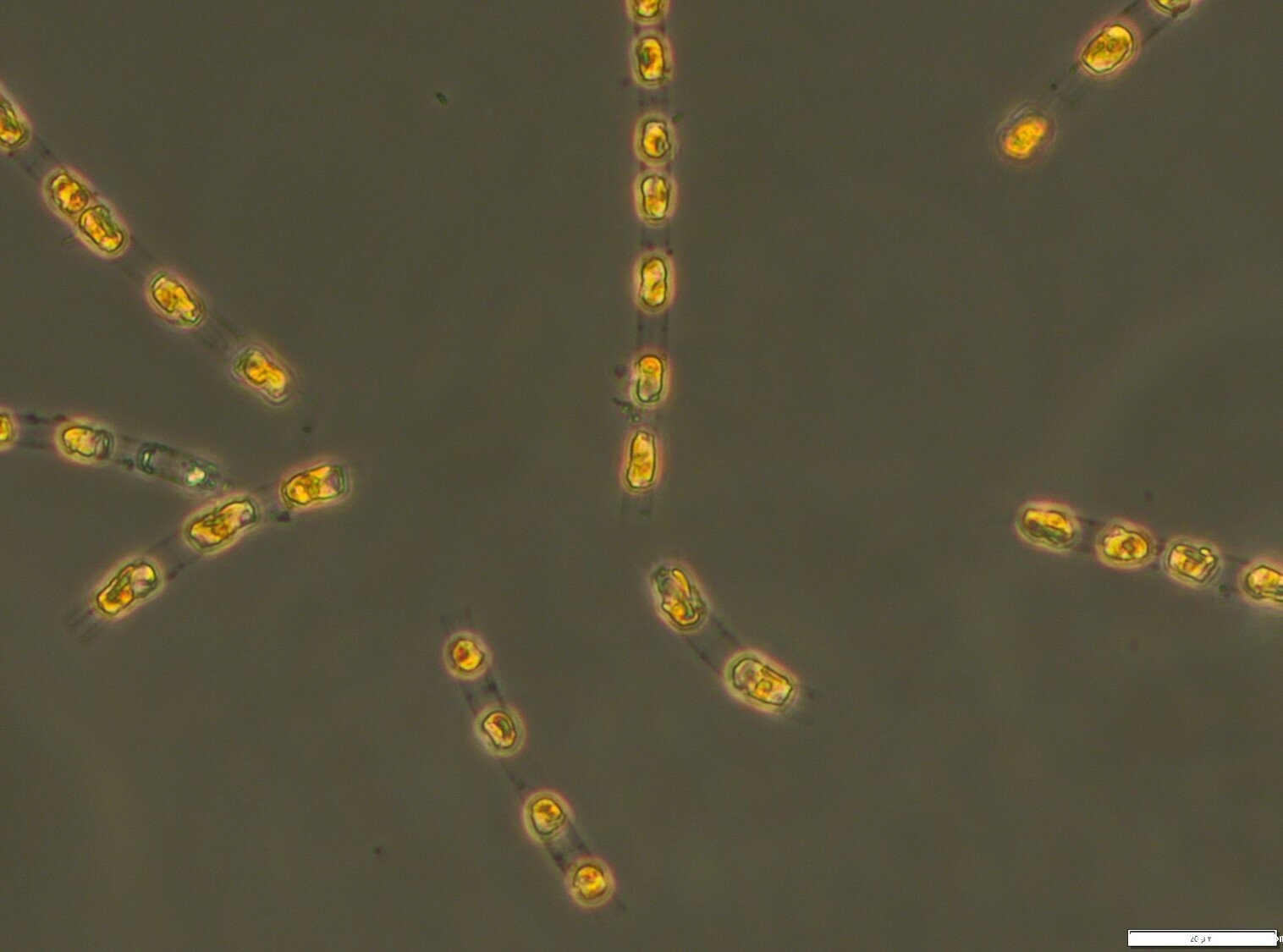

结果显示,研究者成功唤醒了9个沉积层中的休眠藻类。其中,唯一能够持续醒来的物种是一种硅藻——玛氏骨条藻(Skeletonema marinoi),这是一个真正的“复活者”。年代测定结果表明,这种硅藻在波罗的海缺氧沉积物中休眠长达6871±140年。研究者表示,这是迄今报道的沉积物中真核生物最长的休眠期。相关研究于近期发表在The ISME Journal上。

博利乌斯感叹道,这些被唤醒的玛氏骨条藻不仅存活了下来,还没有失去它们任何的“适应性”,即它们的生物性能——它们像自己的现生后代一样生长、分裂和进行光合作用。这些来自约7000年前沉积层中的玛氏骨条藻细胞在培养过程中生长速度非常稳定,平均每天分裂约0.31次,且能积极进行光合作用进而产生氧气,每毫克叶绿素每小时平均产生184微摩尔氧气,与其现生对应物种的表现相似。

这表明即便在长时间近乎停摆的情况下,这种硅藻的复杂代谢机制也能保留下来而不受到损害。

“活化石”

但有趣的是,尽管这些硅藻在波罗的海海底沉寂了数千年,但它们依然没有停止演化。DNA 比较显示,来自不同年代岩芯的硅藻样本在遗传上存在显著差异。而且它们已经形成了不同的遗传群体,这些群体在某些DNA片段上与波罗的海现生的玛氏骨条藻种群也存在差异。也就是说,在过去约7000年内,这种硅藻虽然沉睡却仍在演化。

不过,波罗的海的环境条件复杂多样,包括盐度、温度、营养物质等方面的变化,这些因素可能对藻类的休眠和复活产生影响,但目前的研究尚未完全涵盖这些因素的长期变化。

这项研究通过复活海底沉积物中隐藏的生命,可以帮助重建过去的生态系统,了解生物群落的演变过程,以及物种的遗传变化,从而更好地理解地球生命的历史和生态系统的演变。

博利乌斯团队的发现还让我们看到了生命的顽强与坚韧。而这种在极端条件下生存的能力,具有极高的科学和应用价值。比如,在天体生物学中,这些能在极端环境中生存的生物或成为寻找外星生命的重要候选者。

此外,在生物修复(Bioremediation)领域,我们或许能够利用休眠生物的独特代谢能力来清除污染物。例如,我们可以让一种能够高效降解特定污染物的休眠生物醒过来,然后把它们部署到受污染环境中来处理污染。尽管我们也许无法知道这些沉睡了上百、上千年的生命是否真的愿意苏醒……

参考链接:

https://academic.oup.com/ismej/article/19/1/wrae252/7942337

https://phys.org/news/2025-03-years-oxygen-baltic-sea-mud.html

https://www.scinexx.de/news/biowissen/ostsee-alge-nach-7-000-jahren-wiederauferweckt/

https://time.news/7000-year-old-diatom-revived-from-baltic-sea-sediment/

]]>

撰文 | 二七

审校 | clefable

起初,日本东京大学的上坂怜生(Leo Uesaka)只是想要观察白额鹱(Calonectris leucomelas)起飞的动作。

一般来说,给野生动物安装摄像机时,科学家往往会选择让摄像头冲向动物的前方,拍摄动物视角下的一天。然而上坂怜生想要知道白额鹱从水面起飞时腿部的动作,因此他选择将摄像机向后安装在白额鹱的腹部。

当上坂怜生终于坐下来整理这些录像时,他突然发现,相机不仅对准了白额鹱的后腿,还对准了白额鹱的泄殖腔,因此,在拍摄的长达35.9个小时的录像里,他不断地看到一坨、一坨、又一坨排泄物离开白额鹱的肠道,自由落体。

上坂怜生意识到,他的研究方向该换一下了。

意外发现

上坂怜生和同事的这项新研究最近发表于《当代生物学》(Current Biology)杂志。从2021年到2023年,他陆续给15只白额鹱装上了橡皮大小的摄像机,一共记录到了白额鹱的195次排泄事件。

如果只看飞行期间,这些海鸟每4~10分钟就会排泄一次。研究团队将白额鹱短暂地圈养,收集了它们的排泄物并称重。最终计算得出,这些海鸟每小时会排出约30克排泄物。考虑到白额鹱的体重通常在400~600克,这意味着它们每小时就会排泄掉自己体重的5%。

但最让上坂怜生惊讶的是,在这195次排泄中,只有1次发生在白额鹱漂浮在海面上时,其余194次全部发生在白额鹱飞行期间——几乎可以说,这些海鸟只会在飞行时排泄。

有的时候,这些海鸟看起来会有点“急”:在82次飞行期间的首次排泄中,有50%发生在起飞后的30秒内,甚至有约三分之一发生在起飞后10秒内——白额鹱几乎是一起飞,“感觉”就来了。

甚至,这些海鸟也会突然起飞、排泄,然后迅速落回海面,全程不超过1分钟,看起来就像是专门为了上厕所,才特意飞了起来。

仪式感

白额鹱的确是飞行的一把好手,曾有研究发现,白额鹱在风暴中会冲向飓风中心,它们可以借助风力,在那里停留长达8个小时,直到风暴结束。(有研究者认为,这种做法可以让它们避免被风暴吹上岸,从而坠落到地面被捕食。)

然而,尽管白额鹱细长的翅膀擅长借助海风滑翔,却需要非常用力地拍打才能起飞。2000年的一项研究就曾指出,同属鹱形目的漂泊信天翁(Diomedea exulans)主要的能量消耗就发生在从海面起飞和降落时,而它们在高速飞行时的能量消耗甚至可以低到接近陆地休息状态。

如果背负着如此巨大的能量消耗,也要专门起飞排泄,“说明在飞行中排泄的收益超过了起飞的能耗成本。”论文中写道。

目前,研究者还很难确定为什么白额鹱几乎只在飞行过程中排泄,但他们尝试给出了一些猜测。

例如,鲨鱼和海豹等捕食者可能会通过鸟类排泄物的气味追踪猎物,在空中排泄就可以避免弄脏羽毛,沾染味道。不过,似乎白额鹱只会照顾自己的排泄。上坂怜生在接受《科学美国人》(Scientific American)采访时表示,拍摄画面记录到了白额鹱集体觅食的场景:白额鹱在水面休息时,其他飞过的同伴会在它头顶排泄。

研究者还推测,可能是白额鹱在飞行姿态下能够更轻松地排泄,或是在空中排泄更有利于减少飞行能耗——考虑到鸟类为了飞行连骨骼都演化成了中空的,体重5%的排泄物的确是一个需要尽快抛弃的重担。

彼之粪便,汝之蜜糖

对于研究者来说,这个问题目前更多的是关于好奇心。然而对于与白额鹱生活在同一片海域的其他海洋生物来说,白额鹱的粪便可能是当地生态系统中非常重要的一部分。

海鸟的粪便富含氮和磷,它们被排泄在陆地上时可以肥沃土壤,而落在海里后,这些粪便也能成为重要的营养物质来源。此前,鲸类的进食和排泄过程会被视为海洋中重要的“生物泵”,促进海水中营养物质的循环,而在局部地区,“海鸟的粪便可能也发挥着类似的作用。”论文中写道,根据过去研究的统计,鹱形目个体的总数约有4.24亿只,“海鸟在远洋的排泄行为,可能会改变该海域的营养动态。”

接下来,上坂怜生希望能够继续研究海鸟的排泄问题。他计划采用续航更持久的摄像头或温度传感器,结合GPT定位绘制海洋中海鸟排泄物的分布图。

“粪便很重要,”上坂怜生说道,“但人们确实很少考虑这一点。”

参考链接:

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)00818-8

https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rspb.2000.1223

https://www.eurekalert.org/news-releases/1093563

https://www.scientificamerican.com/article/these-seabirds-pooping-habits-shock-scientists/

https://www.nytimes.com/2025/08/18/science/seabirds-never-stop-pooping.html

]]>

撰文 | 二七

审校 | 王怡博

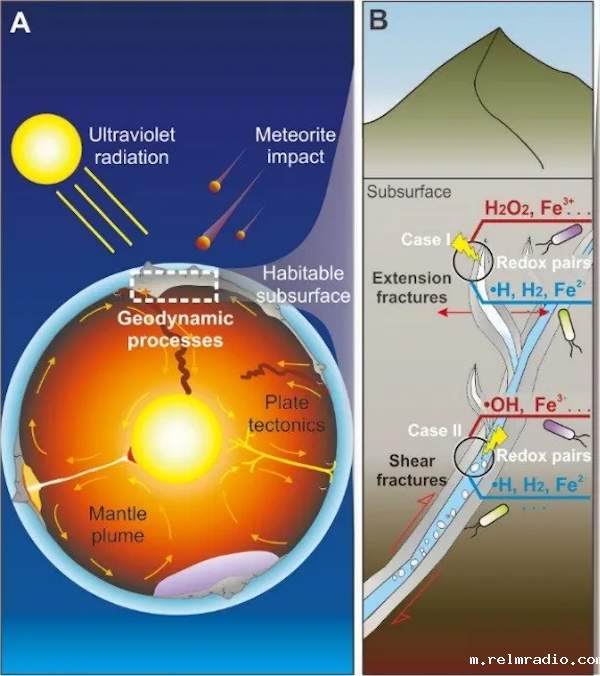

在我们脚下,从接近地表的深度到几千米深的地层中,其实生活着地球上最古老的一群生命——原核生物。已有研究提出,从古菌到氧化还原细菌,多达95%的原核生物都生活在地壳深处,它们甚至占据了地球总生物量的19%。因为缺少阳光和氧气,这里的生物只能从矿物中获取营养,从水和岩石的反应中获取能量。

从本质上来说,我们和这些原核生物的生存方式是一样的。在地球表面,人体摄入的葡萄糖分解释放电子,这些电子传递给氧气分子,随着氧与氢结合成水,释放出的能量形成ATP,供给人类各样的活动。这种电子在氧化还原对之间的流动,提供了生命活动需要的能量。

而在深不见光的地底,这里的微生物同样依靠电子的流动获取能量。由于无法接触到太阳能,对地底生物来说,它们最常见的电子供体就是氢气。

氢气通常形成于水的电解。一些具有放射性的岩石可能会分解水产生氢气,还有一些富铁的岩石可以与水反应产生氢气(通常发生在岩石蛇纹石化过程中)。

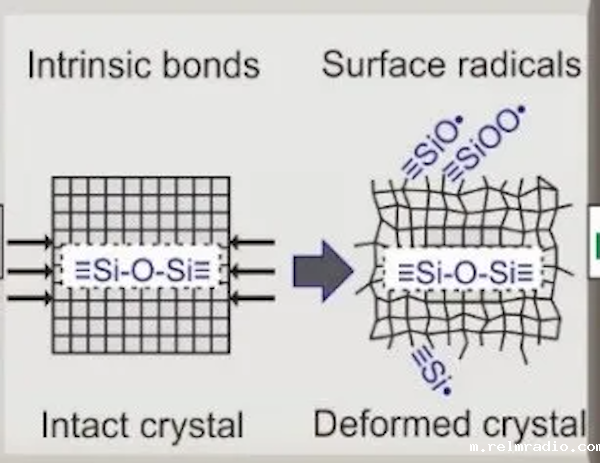

但在一些情况下,岩石在破裂时也可以分解水,产生氢气。尤其是在地震作用,或是冰川引发的巨大压力下,在硅酸盐岩石新鲜的断裂面上,断裂或扭曲的硅-氧键会产生活性自由基,从而使水具备分解成氢气的能力。事实上,水在这类岩石新鲜断面的作用下发生的反应被认为是断裂带与冰川底部氢气的潜在来源,甚至可能促进了地球早期氧气的产生。

但只有氢气还不够。就像我们需要氧气一样,地壳深部的微生物如果想要利用这些氢气(电子给体),也需要电子受体。“(就算)食物摆在桌子上,但如果没有叉子,你还是什么都吃不到。”加拿大多伦多大学的芭芭拉·舍伍德·洛拉(Barbara Sherwood Lollar)在接受《新科学家》(New Scientist)采访时解释道。

最近,一项发表于《科学·进展》(Science Advances)的研究就尝试寻找深地微生物的“食物”和“叉子”,这项研究由中国科学院广州地球化学研究所的何宏平院士和朱建喜教授领导完成,洛拉也是作者之一。

地下电网

在地下,有一种元素对生命非常重要,就是铁。它广泛分布于大多数岩层中,并且具有高度迁移性——在硫、氮、碳这些微生物代谢核心元素的生物地球化学循环中起着关键作用。

我们当然无法亲身进入数千米下的地层,去实地观察受地震活动影响的岩石中微生物的活动。因此,研究者在实验室里设置了缺氧条件,并利用石英和球磨工艺,模拟地震中岩石破裂后的反应。在研磨过程中,石英就可以模拟岩石中常见的硅酸盐矿物。其中的硅氧共价键容易断裂,使共用电子对平均分配给硅原子和氧原子(这个过程被称为均裂),由此形成两个活性自由基。随后,研究者会将粉碎的石英与水和多种形态的铁混合。

在实验室里,破裂的石英与水反应,释放出了大量的氢。其中既包括氢气,也存在一些其他形式的氢,例如过氧化氢(H2O2)。研究者发现,由于微量过氧化氢的积累,局部的水溶液会呈弱氧化性,而由于氢气的积累,顶部空气会略呈还原性,这种氧化还原梯度仅存在于非常局部的区域,甚至可能只有微米尺度,但却有潜力为深层地壳中的生命提供适宜的生存环境。“其重要性,堪比近期报道的海底‘暗氧’现象。”研究者在论文中写道。

一旦相对稳定的氧化还原对(如氢气和过氧化氢)形成,氧化还原梯度便可以快速建立,并进一步与地下水和岩石中的铁发生反应——即使是这样局部的氧化还原条件,也可以将二价铁氧化为三价铁,或是将三价铁还原为二价铁。而随着铁参与其中,电子就能进一步在碳、硫、氮等生命必需元素之间流动。在接受新华社采访时,研究者将这种能量机制比喻成一种长期的“电池”或是“地下电网”,可以源源不断地为地下生命提供能量。

无处不在

从总量来看,地震导致的岩石破裂释放的氢气其实并不多。研究团队根据地震震级、断层面密度和地震频率做了简单估算,发现全球地震每年至少会产生1.1×103摩尔氢气,这个数字其实比辐射性岩石和蛇纹石化,以及海洋系统中海水与岩石的反应低很多。

然而,对深层地壳中生物的氧化还原循环来说,地震的作用不容忽视。如果从单位面积看,岩石破裂局部氢气的产生速率很高,可以达到每平方米每年33.1摩尔,这个数字比辐射分解水和蛇纹石化至少高出5个数量级。“这样局部的产氢速率对维持岩石内栖息的微生物生命至关重要,特别是在一些开放裂隙内。”论文中解释道。在这些活动的断层中,形成了一个个微生物活动与多样性的局部热点。

早在生命刚刚起源的时候,这些氧化还原反应可能就已经对深层生物圈产生了影响。而现在,这样的氧化还原梯度依然存在于地层深处。同时,这样的反应并不一定要发生强烈的地震,在一些构造活动平静的地区,甚至是在一些已经停止构造活动的行星内部,当压力分布发生变化时,岩石的破裂也可能会发生类似反应。

“在土星、木卫二、土卫二等天体的地下环境中,”论文中写道,“这样的过程可能也在发生。”

参考链接:

https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.adx5372

https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-earth-031920-081957

https://www.newscientist.com/article/2490993-deep-living-microbes-could-eat-energy-generated-by-earthquakes/

https://www.eurekalert.org/news-releases/1091679

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1838180001329756894

]]>

撰文 | 黄雨佳

审校 | 王怡博

你可能已经见过不少关于微塑料的研究:科学家已经在人的血液、胎盘、精液等各个地方都发现了微塑料的踪迹,也怀疑它可能与多种疾病风险有关。不过,你是否想过,如果我们一代又一代地持续暴露在这些微小的塑料颗粒中,微塑料会不会改变我们甚至子孙后代的行为?

香港理工大学的蔡松霖教授也对此感到好奇。他想知道的是,长期吃被微塑料污染的食物是否会改变动物的饮食偏好。在一篇今年7月发表于《环境科学与技术快报》(Environmental Science & Technology Letters)的论文中,他用秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)这一模式生物进行了探索。

“微塑料风味”

动物会通过一次次的进食积累经验,逐步形成并优化自己的饮食偏好。比如,如果某种食物能带来愉悦或有益的体验,它们就会更倾向于在未来再次选择具有同样风味的食物。过去的研究已经证明,通过在食物中添加特定风味物质,确实可以塑造动物的食物偏好。那么,我们每天都可能吃进去的微塑料,是否也能扮演这种“调味剂”的角色,悄悄改变我们的饮食习惯呢?

要弄清楚这个问题,研究人员首先需要回答一个更基本的问题:动物能分辨出含有微塑料的食物吗?在这项实验中,研究团队选择了以细菌为食的秀丽隐杆线虫。他们在培养皿的两端分别放置了两份“细菌大餐”:一份混有微塑料,另一份则干净无污染。随后,研究人员将50条线虫放在了培养皿中间,观察它们会做出什么选择。

实验结果表明,尽管微塑料并未显著影响线虫或细菌的死亡率,线虫却明显更倾向于选择不含微塑料的那份“大餐”。更重要的是,无论是增加微塑料的浓度,还是增大颗粒的尺寸,线虫们都会更“敬而远之”。这说明,线虫确实有能力识别出微塑料污染。

进一步研究发现,线虫是通过一种名为odr-10的嗅觉受体来识别被微塑料污染的食物的:当odr-10受体发生突变后,线虫就再也无法区分污染食物和干净食物了。换句话说,线虫靠“闻”发现了微塑料。这也很合理,毕竟对于没有视觉的线虫来说,嗅觉等其他感官是它们寻找食物的重要工具。

研究人员推测,微塑料之所以会影响线虫的食物选择,可能是因为它干扰了线虫“闻”到细菌的代谢产物,例如某些群体感应分子(quorum sensing molecule),这类特定信号分子由细菌自发释放并能感知浓度变化,用于调节微生物的群体行为。微塑料可能会通过物理吸附,释放其他化学物质,或者通过改变细菌在它表面的代谢活动,从而导致细菌无法产生、释放或感知这些原本应该被线虫“闻”到的分子。最终,在线虫眼中,受微塑料污染的食物也就失去了吸引力。

确认线虫能“闻”到微塑料后,研究人员便开始测试,如果让线虫世世代代都只能吃被微塑料污染的食物,它们的食物偏好会改变吗?为了寻找答案,研究人员将线虫分成两组,一组世代都吃干净的细菌,另一组则世代都暴露在被微塑料污染的细菌中。三代之后,神奇的事情发生了。

研究人员让这两组的第三代线虫重新参与了前面提到的“大餐选择”实验。结果,那些祖祖辈辈吃“脏饭”的线虫,竟然“叛变”了自己原本的食物偏好:它们不再排斥微塑料,而且竟然反过来更喜欢受微塑料污染的食物;而在干净环境中成长的线虫,则依然保持着对无微塑料食物的偏好。

此前已有研究指出,动物大约需要四代时间,才能形成稳定的嗅觉印记(olfactory imprinting),这一点与研究团队此次观察到的线虫食物偏好转变的代际时间线不谋而合。进一步研究表明,这种对“微塑料风味”食物的偏爱,是由一个名为lrn-1的嗅觉联想学习基因所介导的。如果这个基因发生突变,那么即使线虫世世代代都吃被微塑料污染的食物,它们也不会形成这种偏好。

蔡松霖推测,这种变化可能不仅仅局限于线虫。其他同样依靠嗅觉觅食的小型动物,也可能在长期接触微塑料后,将“微塑料风味”错误地识别为食物的正常味道。不过,他也强调,这种饮食偏好的改变更像是后天习得的习惯,而非永久的基因突变,就像人类对甜食的喜爱一样,因此可能是可逆的。但这一点仍需进一步研究验证。

此外,研究人员也提醒,他们在实验过程中观察到,在模拟的土壤环境中,正常线虫捕食时会主动避开有微塑料的环境,向更干净的地方迁徙。这种偏好可能带来连锁反应:随着线虫不断移动,干净环境中的细菌数量可能会减少,而污染环境中的细菌数量则会增多。换句话说,微塑料污染也可能会间接改变土壤中细菌的分布,引发一系列生态系统结构的级联效应,最终甚至影响到人类。

参考链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.5c00492

https://www.newscientist.com/article/2488923-exposure-to-microplastic-makes-animals-want-to-eat-it-more/

]]>

撰文 | clefable

审校 | 不周

蓝绿色透亮的海水、松软的白色海滩,在海天一色处飞翔鸣叫的海鸟群,在这样的海岛或海滨城市度过一段美好的假期,足以让每一个被工作扭曲的灵魂重新变得鲜活。在很多土耳其人心中,该国境内世界上最小的海——马尔马拉海(Sea of Marmara)也曾是这样的心灵归宿,直到它被塞满黏糊糊的“鼻涕”。

从2021年1月到6月,马尔马拉海的海面上一直漂浮着一层厚厚的浅黄色“鼻涕”。在沿岸和一些海湾区域,这些“鼻涕”将海面遮得密不透风。这种“鼻涕”被称为海洋黏液(Marine Mucilage),人们则习惯将它称为“海鼻涕”(sea snot)。它们的表面充斥着泡沫,摸起来黏糊糊的,而且还散发着一股令人恶心的味道——就像是海洋的呕吐物。然而不只是海面,在海面下的深处水体和一些海底区域,这些“鼻涕”可以厚达十多米,早已化身为一张庞大的蜘蛛网弥漫在受污染的海域之中。

马尔马拉海面积约11350平方千米,是土耳其的内陆海,其两端分别通过博斯普鲁斯海峡(Bosporus)、达达尼尔海峡(Dardanelles strait)与黑海和爱琴海连接。一些人会将其形容为一个“浴缸”,或许正是由于特殊的地理特征,才让海鼻涕无法散开,进而维持如此之久。我们很可能因此想到比较熟悉的海洋藻类爆发,两者有些相似,但又有很大差别。

海洋飘雪,为何变成了“海鼻涕”

在全球的海洋中,随时都有无数微小的颗粒物在重力作用下,从浅水区慢慢沉入深海。因为看上去就像是缓缓飘落的雪花,这种现象也被称为“海洋雪”。这些微小颗粒的成分包括浮游生物破碎的残骸、海洋动物的排泄物和黏液,以及其他的有机或无机颗粒等。它们对于海洋浅层和深层的物质交换、能量流动,以及全球的碳存储都非常重要。

而一些海洋会从如此“优雅”的姿态变成满是黏糊糊的“海鼻涕”,还需要追溯到1729年。这一年,“海鼻涕”首次出现在地中海的亚得里亚海(主要是北部海域),当时的研究人员将这种现象称为“脏海”(mare sporco)。他们发现,海鼻涕其实是海洋中无数微小颗粒的聚合物。此后,“海鼻涕”在亚得里亚海反复爆发,并在1980年后,开始出现在地中海的东部(爱琴海)和西部(第勒尼安海)区域。2009年,一项发表于《公共科学图书馆·综合》(PLoS One)的研究发现,“海鼻涕”爆发还需要关键的大分子碳水化合物,正是这种物质造成了海鼻涕黏糊糊的质地。大分子碳水化合物的来源有很多,浮游植物在遭受环境压力时会产生,或者细菌被病毒感染而裂解,也会释放其内部的大分子化合物。

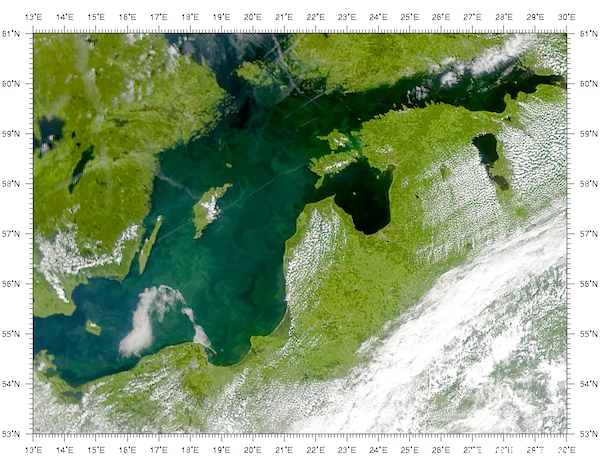

马尔马拉海的“海鼻涕”事件似乎早在2007年就开始了,2021年则是最为严重的一次。这次爆发事件得到了大范围的报告,而科学家也对这次爆发进行了充分的溯因。根据相关报道,主要有3个因素在2021年马尔马拉海的海鼻涕爆发中,发挥了重要影响。一是过去的50年里,随着城市扩张,马尔马拉海周围的居民已经超过了2700万人,其周围遍布着住宅区、办公大楼,而土耳其近一半的工业设施也盘踞在这里。至少有超过一半的工业污染、农业废弃物和人们生活产生的排泄物未经处理直接排入了马尔马拉海。这直接导致了海洋中出现富营养化和异常的氮磷比。

另外两个因素与马尔马拉海的海水特征,以及全球海水的平均温度升高有关。其北部的黑海海水含盐量低,而南部地中海(爱琴海)海水的含盐量更高。这导致两边的海水在马尔马拉海汇聚时难以混合,而在垂直方向上形成一个过渡层,阻止海水的垂直循环。近年来,受全球变暖的影响,很多海洋的表面温度都在上升,而马尔马拉海的升温尤为明显,其温度上升了2.5摄氏度,比全球海洋的平均值高出了1.5摄氏度,更温暖的海水也会让其中的浮游生物更活跃。

浮上来,沉下去,都是生态灾难

根据土耳其科学家对马尔马拉海的研究,从“海鼻涕”爆发前(2020年9月)到爆发初期(2021年4月),该海域中浮游植物(各种藻类)的种类明显下降,但数量增长从近4倍到25倍不等。这次爆发式的增长最终因海域中的氮消耗殆尽而结束。而危机也随之而来,大量的藻类在营养缺乏,无以为继的压力下,开始分泌大量的黏液。很快它们开始死亡,相互碰撞、粘连,聚集成团块。刚开始,这些团块只是一层悬浮在表层海水中的黏液垫,它们可以将周围几乎所有东西都困在黏液里面,包括细菌、病毒和鱼苗等等。

细菌消耗着死去的浮游植物和氧气,开始茁壮成长,它们增加了黏液垫的质量和气体含量。而病毒也开始感染这些原核生物,释放出更多的黏液和气体。随着黏液因气体而膨胀,它们开始上升,一直到达马尔马拉海面。

根据2019年PLoS One论文的发现,每一毫升海洋黏液中,原核生物和病毒的数量平均有近400万个和超过10亿个,其中有很多都是致病菌。当黏液在海洋中飘动,它还会捕获更多的细菌和病毒,促进多种病原体在水体中的传播。而正是这些病毒杀死了原核生物,让它们持续释放出颗粒状和大分子有机物,进而让海洋黏液久久不散。

根据两位土耳其科学家的记录,2021年5月14日,这种黏液聚集体覆盖了马尔马拉海约6平方千米的海面,并于5月24日达到最高峰,直到7月底才有所减少。在在漂浮长达数月的时候,2021年七月的一天,“海鼻涕”突然从海面上消失了。它们慢慢沉积到海底,覆盖住了海底的沉积物,一直延伸了数千米。这些海鼻涕会在底栖生态环境中造成低氧或缺氧环境,导致珊瑚、海绵和扇贝等窒息,进而破坏海洋中的食物链。短时间内,它会严重影响海洋动物的生存、觅食和繁殖,而从长期来看,它会造成海洋的种群数量下降,破坏生态系统,并让其恢复力下降。

4年之后的成效

当海鼻涕出现时,各种鱼类会大量死亡,出海的渔民几乎一无所获,渔网也会被海鼻涕堵塞。而且由于海鼻涕气味难闻,其中还有很多致病菌,这时的海水也不再适合游泳。作为一位在地中海区域活动的海洋摄影师,塔赫辛·杰兰(Tahsin Ceylan)曾亲眼目睹了2021年马尔马拉海的海鼻涕爆发的情况。在他拍摄的照片中,海鼻涕像一张网一样笼罩着海底的海草。他表示,对于依赖海底的生物物种来说,这是一场悲剧,如果无法清理掉排入马尔马拉海的废弃物,海洋生物将濒临灭绝——这片海域中的生态系统已经崩溃到了不可逆转的地步。

即使黏液灾害结束了,影响也还在持续。今年1月,在一项发表于《环境微生物学》(Environmental Microbiology)的研究中,研究人员分析了2021至2022年捕捞季节(2021年9月至2022年4月)捕获多种鱼类和海产品(欧洲凤尾鱼、大西洋竹荚鱼、深水玫瑰虾和地中海贻贝等)的致病菌感染情况,包括大肠杆菌O157:H7、沙门氏菌、嗜水气单胞菌和副溶血性弧菌等,它们会导致腹泻、腹痛、发热,或者是更严重的症状。

研究发现,在黏液事件发生后不久的9月、10月和11月,所有海产品种类的平均总活菌数明显较高,其中86%和100%的海产品检测出大肠杆菌O157:H7和副溶血性弧菌。研究人员提示在使用这些海鲜时,一定要去除海鲜的内脏、用清水清洗、净化贝类以及确保适当的烹饪时间和温度。海鼻涕也在一些人心中留下了挥之不去的阴影,再次光临马尔马拉海时,恶心的感觉似乎仍然会在心中升起。

而据去年12月和今年早期的一些报道,随着水温升高,天气变暖,熟悉的“海鼻涕”又回到了马尔马拉海。2021年,土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)曾宣布要解决“海鼻涕”爆发的情况。不过,当时并没有专门针对“海鼻涕”的清理办法,而很多措施只是针对海面堆积的“海鼻涕“。而在去年12月,土耳其的政府部门和十多所大学的研究人员召开会议,开始更深入地探讨如何解决“海鼻涕“问题。其中十分关键的一点是限制污水的直接排放,采取更严格的管理,而更长远的措施则是改善人口管理和污水处理系统。

2021年7月,卫报网站上发布了多张马尔马拉海海洋黏液爆发前后的对比图片,这些图片非常直观地显示海鼻涕爆发时的情况。如有兴趣可以查看。

任何生物似乎都能嗅到合适的时机,然后疯狂扩张,就像是一驾狂奔向前的马车。然而只有加以约束,它才可能避免坠入深渊。

参考链接:

https://www.bbc.com/future/article/20250710-the-summer-slime-threatening-turkish-beaches

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0007006

https://www.bbc.com/news/world-europe-57372677

https://enviromicro-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-2229.70050

https://bianet.org/haber/underwater-video-reveals-return-of-sea-snot-in-marmara-sea-302811

https://www.turkiyetoday.com/lifestyle/scientists-convene-as-marmara-sea-faces-renewed-mucilage-threat-in-istanbul-96284

https://marmarakulturleragi.com/static/pdf/akademik-yayinlar/The-Early-Stage-of-Mucilage-Formation-in-the-Marmara-Sea-During-Spring-2021.pdf

https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/12/turkey-sea-snot-climate-change/620756/

]]>

撰文 | 二七

审校 | 黄雨佳

1996年,印度北部拉贾斯坦邦的一位生态学家照例前往野外观测时,竟然发现了至少50只兀鹫的尸体。这些尸体凌乱分布在灌木丛、树枝和地面上。回到办公室后,他迅速联系了其他同事,才意识到几乎每个人都看到了类似的景象。

直到2004年,一项发表于《自然》(Nature)的研究终于指出,这些兀鹫的死因是一种人类的药物——双氯芬酸。双氯芬酸是一种非甾体类药物,具有良好的消炎止痛效果。随着仿制药让双氯芬酸的价格大幅下降,许多印度农民开始用它治疗牲畜。然而双氯芬酸对鸟类来说是剧毒的,这些牲畜体内残留的药物让印度兀鹫的数量在短短几年内下降了95%以上。

一种化合物要从实验室里的候选分子,最终成为我们手中的药物,需要经历层层严苛的选拔。有时,它必须在较低的浓度下就能精准发挥生物活性。在另外一些情况下,有的药物需要足够稳定,能够抵抗人体复杂的代谢系统,保证药效的持续发挥。然而,当药物流入环境中之后,这些让化合物成为良药的卓越品质,却变成了切实的威胁。

一直以来,德国联邦环境局(German Environment Agency)都在根据全球发表的论文追踪地球环境中的药物污染。根据他们2021年发布的最新结果,科学家已经在全球水体中检测到了多达992种药物活性成分及衍生物。从抗菌药、抗炎药到精神类药物,几乎所有类型的药品都通过制药厂废物排放、家庭丢弃,甚至是人(与牲畜)的排泄渗入了全球水循环。

全球污染地图

长期以来,我们对全球水体中药物污染的了解非常有限,往往只集中在少数地区,直到2022年,一项发表于《美国科学院院刊》(PNAS)的研究首次全面绘制了全球水体的药物污染地图。

由英国约克大学的研究者领导的一个国际团队展开了一项规模空前的调查,他们在遍布全球各个大洲的258条水系中设置了一千余个监测点位,筛查了其中61种活性药物成分的浓度。结果发现,在超过四分之一的监测点,至少有一种药物的浓度超过了水生生物安全阈值,可能对生态系统构成威胁。

监测结果显示,药物污染往往在有药物制造厂排放且缺乏废弃物处理设施的地区最严重,这些地区大多集中在撒哈拉以南非洲、南亚和南美洲的中低收入国家和地区。其中,巴基斯坦的拉合尔市检测到的平均药物浓度最高,达到了70.8μg/L。而污染最严重的是玻利维亚的塞凯河(Rio Seke),这里单个采样点所有药物的总浓度达到了297μg/L,研究者在这条河道的上游发现了化粪池排放的痕迹,在河岸附近也有明显的生活垃圾倾倒的迹象。

在所有调查的水体中,最常见的两种药物分别是治疗癫痫和神经疼痛的卡马西平,以及用于治疗2型糖尿病的二甲双胍。从浓度来说,咖啡因、尼古丁和扑热息痛在水体中的浓度最高。在塞凯河,河水中扑热息痛的浓度甚至达到了227μg/L。

从药物污染的分布中,我们也能看到一些地区公共卫生状况的差异。例如抗病毒药奥司他韦和抗真菌药酮康唑仅在亚洲检出,而抗疟疾药物青蒿素则仅在非洲检出。同样差异巨大的还有抗生素药物,研究团队发现,在一些非洲国家,由于药物获取监管宽松(有些地区可以无需处方直接购买抗生素),抗生素的平均浓度明显高于其他大洲。

爱冒险的鲑鱼

药物的设计往往针对一些演化上保守的通路,保守的意思是同样的通路也广泛存在于其他生命分支中。因此,当这些药物进入环境,便可能成为意想不到的生态干扰因素。

最近,一项发表于《科学》(Science)的研究证实了这份担忧。该研究首次揭示了精神类药物氯巴占如何影响大西洋鲑(Salmo salar)的关键行为。

大西洋鲑的生命周期很复杂。它们从淡水河中出生,长到两岁左右时,幼鲑会在春季第一次前往海洋。在海洋中继续生长数年后,性成熟的鲑鱼会再次返回自己出生的河流进行繁殖。对于许多幼鲑来说,从河流第一次入海的迁徙称得上是它们一生中最危险的旅程。

瑞典农业大学的研究团队进行了一项为期两年的大规模野外实验,他们让两百多条幼鲑暴露于含有低浓度药物(50μg/L)的水中,这些药物包括抗癫痫药氯巴占、止痛药曲马多,以及氯巴占和曲马多的混合物。随后,这些幼鲑会被打上标记,放归到瑞典中部的达尔河(River Dalälven)。它们需要从达尔河出发,穿越两座水电站的大巴,最终游入波罗的海。

水电站是幼鲑迁徙的主要障碍,它们必须找到安全的路径,避免被用于发电的水轮机伤害。这个过程需要足够快,否则它们就可能被捕食者吃掉。数据显示,接触了氯巴占的幼鲑通过大坝的速度快得惊人,它们穿越第一座大坝平均时间为2.77个小时,而其他组(包括空白对照组)则需要7~9小时。

为了探究幼鲑行为改变背后的机制,研究者在实验室中再次进行了对照实验。结果显示,在模拟捕食者存在的环境下,对照组的鲑鱼会迅速聚集,形成紧密的鱼群以降低个体被捕食的风险。然而接触过氯巴占的鱼群则表现得更松散,活动范围也更大。

换句话说,氯巴占正让鲑鱼变得更加勇敢和爱冒险,这种冒险行为意外地帮助它们更快穿越了水电站这种人造阻碍。然而,研究者也警告,在海洋中,集群行为减弱和冒险倾向增加,很可能会让这些鲑鱼更容易成为捕食者的猎物。

真正的危机

如果说对鱼类行为方式的改变只是生态环境受到的长远冲击,那么水体药物污染对人类最直接也最严峻的威胁,则是抗生素耐药性(AMR)的蔓延。世界卫生组织已将AMR列为全球十大公共卫生威胁之一,它正让肺炎、结核病等曾经可治愈的感染变得越来越难以控制。而被抗生素污染的河流,正在成为这场危机的温床。

2018年,英国埃克塞特大学开展了一项名为“海滩冲浪者”的调查,首次发现水体可以是耐药菌的传播源头。这项研究调查了300名冲浪爱好者,他们因为冲浪吞入的海水量可达普通游泳者的十倍。结果显示,9%的参与者都携带某种耐药细菌,而在普通人群中,这一比例仅为3%。

“如果有孩子在被污染的小溪中玩耍,或者是动物饮用这些水,他们可能会摄入已产生耐药性的细菌。”2022年那项《美国科学院院刊》研究的通讯作者,阿利斯泰尔·博克索尔(Alistair Boxall)在接受《卫报》(The Guardian)采访时表示,“那些你认为未受污染的环境,也并不是真的安全。”2024年,博克索尔的团队再次调查了英国多个国家公园中看似干净的河流,并发现其中一条被列为“具有特殊科学价值的生态保护区”的溪流,药物污染程度高居英国第二,甚至比伦敦中心区的河流更严重。

一部分原因可能是因为这些国家公园本身就是热门的旅游景点,而另一部分原因可能就是附近居民的生物污水——科学家在水体中检测出了大量治疗糖尿病和高血压的药物,这可能就来自居住在国家公园附近的许多老年人。

当我们服用药物时,并非所有成分都能被人体吸收,其中很大一部分会随着排泄物排出体外,经马桶冲入污水系统后进入污水处理厂。然而许多国家还没有检测药物污染,或是在水处理系统中清除药物污染的流程。人类的排泄也并非唯一的污染源,全球超过一半的抗生素会在农场使用,这些污染物最终往往会经土壤流入河流,这让药物污染的影响更为广泛。

目前,瑞士是唯一一个升级污水处理设施、试图滤除这些化学物质的国家,欧洲其他国家也在效仿瑞士的做法,要求在2045年前配备类似的污染物处理设施。

“知道里面有什么垃圾之后,我不会在英国任何一条河里游泳了。”博克索尔说道。

参考链接:

www.science.org/doi/10.1126/science.adp7174

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2113947119

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_163-2021_the_database_pharmaceuticals_in_the_environment.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/etc.5973

https://www.theguardian.com/environment/2024/sep/27/amr-drug-resistance-england-national-parks-hidden-hazards-rivers-pollution-aoe

https://www.eurekalert.org/news-releases/1079544

https://mp.weixin.qq.com/s/FTKXly8dmX5bpp-1KVxVVw

]]>

撰文 | 王昱

审校 | clefable

你有没有遇到过看不惯的室友/邻居?仿佛和这种人在一起永远有闹不完的矛盾。而在自然界,邻居之间的冲突只会更加严重。比如蚂蚁,这种动物领地意识超强,攻击性也不弱。当两群蚂蚁碰到一起时,它们之间的战争可谓一触即发。

近日一篇发表在《科学》(Science)上的论文则表示,在遥远的太平洋小岛上有一种和蚂蚁共生的植物,它能给蚁群制造分隔的“公寓”避免彼此之间的冲突。但只要人为拆除公寓间的分隔,蚂蚁之间的大战就会一触即发。

一山不容二蚁

在斐济岛上,许多树都会长一些深色的瘤子,它们不是树木本身,而是另一种寄生的植物。这红植物名为Squamellaria,它的茎在底部膨大,里面有许多连通的小房间,供蚂蚁居住,蚁群的垃圾和排泄物就成了它的营养。Squamellaria和蚂蚁属于共生关系,之前还有研究发现,蚂蚁甚至还会精心培育Squamellaria的幼苗,只有当蚂蚁将它的种子嵌入其他植物的树皮时,它的种子才会萌发。

至少从一个世纪前开始,就已经有标本馆和博物馆收藏了Squamellaria的茎。人们知道这种植物离不开蚂蚁,但没人知道同一株Squamellaria内部竟然能容纳两群不同的蚂蚁。

直到2014年,论文第一作者,英国达勒姆大学的纪尧姆·乔米基(Guillaume Chomicki)前往斐济雨林进行实地考察,才在Squamellaria上发现了异常。当时乔米基正在斐济的瓦伊萨利雨林保护区的树冠之间实地考察,当他解剖Squamellaria直径20厘米左右的茎时,惊讶地发现里面生活着两种蚂蚁。乔米基说:“我的第一反应是共生巢穴现象,这是一种蚂蚁共同筑巢的特殊共生关系。但令人困惑的是,这些巢穴实际上是完全分隔开来的。”

美国华盛顿大学文理学院的生物学家、论文作者之一的苏珊·雷内(Susanne S. Renner)表示,想要做出这样的发现:“你需要两样东西:亲自看到并认出两种蚂蚁,然后意识到这些块茎内包含完全独立的隔间,并且各自有通往外部的入口,就像一套联排公寓一样。”

同一个植物内生活着两群蚂蚁,这很反常。要知道,蚂蚁是一种领地意识极强的动物,且攻击性很高,一般来说,两群蚂蚁发现彼此领地重叠时,几乎必然会爆发一场大战。就算不考虑蚂蚁的领地意识,在共生关系中,同一宿主的多个共生伙伴之间往往也处于竞争关系,它们会彼此争夺资源,甚至可能会引发严重的冲突。

这种反常的现象马上引起了研究人员的兴趣。他们的第一反应是,这两群蚂蚁究竟会不会打起来?乔米基表示:“我们用解剖刀去除了两个‘公寓’之间的隔墙,让两个蚁群可以直接发生物理接触,这马上引发了冲突,工蚁之间展开了殊死搏斗。”科学家统计了移除“隔墙”之后,25分钟内两个蚁群间冲突的次数。结果发现,两个蚁群中工蚁的死亡率都很高。考虑到工蚁是蚁群中数量最多的蚂蚁,可以说蚁群几乎死绝了。

分隔的生存策略

对Squamellaria这类和蚂蚁共生的植物来说,吸引来的蚂蚁越多,获得的营养就越多。但如果它们吸引来了两群或更多蚂蚁,蚂蚁之间就会爆发战争。死伤惨重的蚁群也不能给植物提供营养,这是一个三输的局面。宿主究竟能不能找到方法,让内部的共生生物和谐相处,这个问题一直困扰着生物学家。乔米基表示:“我们的研究表明,隔离是一种解决办法。当相邻隔间的隔断被拆除后,蚁群之间马上爆发了致命的冲突,这清晰体现了隔离的重要性。”

但还有一个关键的问题没有解决,Squamellaria的茎内部真的是独立的腔室吗?如果只是通过解剖观察,很难给出确定性的成果。好在,计算机断层扫描(CT)可以让我们直接观测到植物内部。

植物学研究很少能用到CT扫描,或许大多数人能想到的用处也不过是用CT扫描排除果肉干瘪的“榴莲刺客”。研究团队则用CT扫描分析了Squamellaria完好的茎,并通过三维建模发现Squamellaria的茎内部确实存在互不相同的腔室。雷内表示:“扫描成像是发现这些蚁房分隔结构的关键。只有解剖是弄不清楚哪些腔室相互连通,哪些腔室又是独立开来的。”

研究人员表示,Squamellaria对蚂蚁的分隔是一种策略,让作为宿主的它能够有效利用多个互不相关的共生体。只要内部的蚂蚁不会相互打起来,居住的蚂蚁越多,植物获得的营养就越多,这种植物通过这种策略获得了生存优势。

所以,就算是二十年前的小品也能给我们启发,大锤真不能乱抡,砸到别人家真可能会惹祸。

参考链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/1rAWNdGWUrwcZj5rhJSqrA

https://www.eurekalert.org/news-releases/1090257

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adu8429

http://hq.news.cn/20250720/8503099072504b5baddeaf7611d3f4dc/c.html

]]>

撰文 | clefable

审校 | 二七

2015年,威尔士国家博物馆购入了一对特殊的“蜗牛”标本,其旗下7个博物馆的馆长们均收到一则消息:浸泡这对蜗牛的防腐液中一定不能加水,否则它们就会生锈。

在看这种“蜗牛”第一眼时,你很可能会被它们惊悚的外表吓到(小编第一次就吓得不轻,不过有一些同事表示,它太帅了!)。我们熟悉的陆生蜗牛拥有光滑、湿润的腹足,但这种会生锈的“蜗牛”的腹足完全被数百片几毫米长、堆叠在一起的黑色骨片(sclerite)所替代。这就像是,我们熟悉的陆生蜗牛突然“黑化”,在原本柔软的腹部上长出了一副奇特但坚固的黑色铠甲。

如果此时你对“异形”生物的恐惧感依然升起,或许知道它们没有长眼睛且不会进食,对你会有一些安慰。不过秉承着相信科学的理念,地球上任何生物的奇特特征最终都会有演化上的答案。这种“蜗牛”被称为鳞足螺(scaly-foot snail,也称为鳞角腹足蜗牛),或者是“海穿山甲”(sea pangolin)。穿山甲有着包裹全身的光滑黑色甲片,其主要成分是角蛋白,这是一种坚硬的纤维状结构蛋白,也构成了人的指甲、头发以及鸟类的羽毛等。相比之下,一些鳞足螺的骨片则实打实是由铁组成——这也是它们会生锈的原因。

身披黑色铁甲,挑战超高温热液

鳞足螺首次在科学界露面是在2001年。不过,科学家真正触摸到它们还需要等到10年后英国RRS詹姆斯·库克号进行的一次考察活动。当库克号行进到位于西南印度洋洋中脊的龙旂热液喷口区(Longqi vent field)时,对在那里栖息的鳞足螺进行了生物采样。得益于这次考察,鳞足螺的很多特征均被揭示出来。牛津大学等机构的深海生物学家Chong Chen等人也在2015年将正式将鳞足螺命名Chrysomallon squamiferum。

龙旂热液喷口区位于海平面之下约2700米左右。这里的环境十分恶劣:大量活跃的黑烟囱不断往外喷出富含有毒酸性物质的热液,水温可以接近400℃,其中大部分都是金属硫化物(含铁、铜和锌)。类似的热液喷口区一直被认为是可能的生命起源地,是能适应极端环境的细菌、古菌等微生物的住所。部分微生物可以利用化能自养的方式生存,而它们也吸引来了“剥削者”, 鳞足螺就是其中之一。

不仅是龙旂,科学家也在印度洋之下的卡雷(Kairei)和Solitaire热液喷口区发现了鳞足螺。这些鳞足螺的“铠甲”看上去更漂亮一些,分别是富有光泽的黑金色和典雅的白色。不过,在这些环境中,鳞足螺的骨片颜色差异可能更多是因为环境,而不是基因。它们的骨片主要由呈白色的几丁质和蛋白质基质组成,其中有很多纳米级别的管道,可以装填硫化铁颗粒。一些研究人员认为,鳞足螺骨片中的硫化铁含量决定了它们的颜色,而硫化铁含量由它们所在环境的硫化物浓度决定。

都是压箱底的宝贝

鳞足螺是目前唯一一种已知会利用铁强化骨骼的多细胞生物,也是罕见的拥有双层甲壳的生物——一层钙质螺壳,一层骨片铠甲。钙质螺壳主要有3层,最外层是铁硫化物颗粒,再往里一层是厚实的有机层,能吸收机械压力,起到缓冲作用,而最内层则由方解石构成。这样精密的结构的构建,离不开鳞足螺的外套膜细胞的分泌和调控。类似的,其骨片铠甲的生长也离不开骨片顶端分泌上皮的调控。

它们的外形看似奇特,但根据2020年发表于《自然·通讯》(Nature Communications)的一篇论文,如果将时间一直往前拨到约5.41亿年前的埃迪卡拉纪-寒武纪过渡时期,我们可能会真正见识到“世界之大,无奇不有”。

在埃迪卡拉纪末期,地球上近90%的软体动物因为生物大灭绝消失。在无数尸体之上,全新的拥有矿化外壳与骨骼的生物开始蓬勃发展,它们几乎是所有门类的现生动物的祖先。在此期间,软体动物也演化出极具多样化的硬质结构。例如,寒武纪时期的代表性生物、造型奇特的威瓦西亚虫(Wiwaxia)向上生长的甲片就和鳞足螺腹部的骨片比较相似。一些报道推测,当时拥有腹部盔甲的腹足类动物或十分常见。

该研究由香港科技大学海洋科学系兼生命科学部的讲席教授钱培元领导,他的团队和日本海洋研究开发机构(JAMSTEC)的研究者合作,采集了印度洋的20只鳞足螺。他们对鳞足螺进行了全基因组测序之后,揭示了它们奇特特征背后的生物答案。2025年2月,该团队进一步和中国海洋大学等机构的研究人员合作,在《通讯生物学》(Communications Biology)发表了一篇论文,通过比较鳞足螺与相同生境下另一种深海螺,进一步揭示了基因在含铁鳞甲形成中的关键作用。

他们首先发现,鳞足螺的奇特形态并不是来自一些特殊的新基因。比如,生活在卡雷热液喷口区的鳞足螺有87.0%的基因家族都有更早的起源,均来自担轮动物超门(Lophotrochozoa),而仅4.8%的基因家族为腹足纲所特有。此外,鳞足螺和同一生境的深海螺Gigantopelta aegis(没有骨片)也具有很高的基因组同源性。

担轮动物的出现最早可以追溯到埃迪卡拉纪晚期,我们如今所熟悉多种海产品,例如贻贝、章鱼和海螺等,都是由当时这些早期的担轮动物演化而来。可以理解为,鳞足螺拥有的大部分基因在我们熟悉的海产品都能找到。

真正发挥影响的是它们对关键基因的利用程度。如果说有无基因是0和1的差别,那基因表达产生的差异则可能是1和100。研究人员发现,在鳞足螺中,有351个基因家族明显扩大,很多会参与几丁质的代谢等过程,此外,还有部分与和微生物的共生有关。

鳞足螺的钙质螺壳和骨片铠甲看似差异很大,但在形成时用了很多相同的基因。比如,一个名为DMBT1的基因在骨片分泌上皮组织和外套膜中均会高表达。这个基因上有一个关键的SRCR结构域,可以控制蛋白质与几丁质的结合。在其他软体动物中,该基因通常只有1-2个拷贝,但在鳞足螺中却有多达65 个拷贝。

在最新的研究中,钱培元等人分析了鳞足螺的钙质螺壳和骨片铁甲中的蛋白质,以及另一种深海螺G. aegis螺壳中的几百种蛋白质,发现鳞足螺的钙质螺壳形成反而会利用更多新基因,而骨片形成主要是古老保守基因被重新启用和高表达。

更广泛的基因组分析显示,存在一套至少包含25个转录因子的古老生物矿化工具包,在所有已被研究的担轮动物的硬质结构形成中发挥作用,包括例如腹足类的鳃盖、鱿鱼的喙和石鳖的骨针等。这些都显示,在鳞足螺的基因组中,有大量保守的基因组元件在超过5.4亿年一直被重复利用、排列和部署。它们通过通过调整基因的表达模式与空间定位,成功塑造出新的铁甲结构。这或许也揭示了在埃迪卡拉纪末期,生物艰难求生的一幕——它们将有限的基因资源发挥到极限,充分体现了基因拥有的另一种强大力量。

这顿饭恐怕吃不饱了

在观察鳞足螺的基因组时,钱培元等人发现有两项活动对它们或许尤为重要,一是生物矿化,二是它们不会捕食,而是靠精心“抚养”一群自养的嗜硫γ-变形菌获得能量。这些细菌就生活在鳞足螺有着特大的食管腺中,而除了鳞足螺,深海螺G. aegis也都具有类似的特征。研究人员认为,它们均属于十分罕见的、将共生菌封闭在体内结构中、不与热液直接接触的动物。

相较普通的腹足纲动物,鳞足螺等螺类的食道腺异常庞大,约是前者的100倍以上。鳞足螺还拥有一个与之配套的巨大栉鳃(占身体体积的15.5%),后方则是一个异常巨大的、发育良好的心脏。据2015年一项发表于《动物学前沿》(Frontiers in Zoology)的研究,鳞足螺栉鳃后面是肥大的心耳(负责接受氧化的血液),以及一个体积更大的心室(负责泵血),心耳和心室约占其体腔容积的4%。这个巨大的心脏会为鳞足螺高度血管化的食道腺供血。在食道腺内部,血管会形成复杂的分支。这样血液的流动就会变得十分缓慢,血压几乎接近零,进而能向嗜硫γ-变形菌输送必要化学物质,例如氧气、硫化氢。

而硫化氢等硫化物对于鳞足螺来说仍然是有毒的。一些研究人员认为,它们骨片中的硫化铁颗粒,正是由它们体内排出的有毒硫元素和海水中的铁离子反应形成。在2020年的《自然·通讯》论文中,钱培元等人就曾比较了在卡雷(富含铁质)和Solitaire(天然缺乏硫化铁)热液喷口区生活的鳞足螺,并发现在卡雷生活的鳞足螺具有较高的跨膜转运蛋白活性,用于进行硫的运输。此外,它们也会表达较高水平的金属耐受蛋白(MTP9),达到了在Solitaire生活的鳞足螺的27倍以上。这些基因帮助鳞足螺主动聚集或沉积的硫元素,并使其与铁离子发生反应,从而实现了生物矿化。

为了在严酷的生境中生存,鳞足螺展现出了惊人的适应能力。除了拥有铠甲、强大的心血管系统和内在培养细菌,它们还是一种雌雄同体的生物,成年体没有交配器官,而是同时拥有精巢和卵巢,分别位于其腹侧和背侧。在同一鳞足螺体内,精巢和卵巢的发育程度并不相同。研究显示,鳞足螺可能会在体内传递精包进行受精,进而实现快速繁殖。

由于这些特质都是为了极端环境而准备,当极端环境消失时,它们的处境也会岌岌可危。目前,科学家只在前文提到的三个热液喷口附近发现了鳞足螺,而它们栖息地的面积其实不到0.02平方千米。

2019年,它被列入世界自然保护联盟红色名录,成为第一个因深海采矿威胁栖息地而被列入濒危物种的物种。一些研究发现,类似鳞足螺所栖息的热液喷口虽然环境恶劣,但由于丰富化合物的存在,会比海底同等海拔的区域拥有更丰富的生物多样性,其生物量与珊瑚礁或热带雨林相当。

但让人忧心的是,这里丰富的矿物质资源也是让人类趋之若鹜的宝藏。目前,人们正在鳞足螺栖息的两个地点进行深海采矿调查。一部分研究者担心,如果允许采矿,其栖息地可能会严重减少或遭到破坏。而只有更全面地了解鳞足螺,才有可能对它们进行充分的保护。

参考链接:

https://www.livescience.com/animals/mollusks/scaly-foot-snail-the-armor-plated-hermaphrodite-with-a-giant-heart-that-lives-near-scalding-deep-sea-volcanoes-and-never-eats

https://nc.iucnredlist.org/redlist/resources/files/1591026714-Amazing_Species_-_Scaly-foot_Snail__Chrysomallon_squamiferum_.pdf

https://www.reeflex.net/tiere/17460_Chrysomallon_squamiferum.htm

https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2022.1067912/

https://academic.oup.com/mollus/article-abstract/81/3/322/1087877

https://www.nature.com/articles/s41467-020-15522-3

https://www.nature.com/articles/s42003-025-07785-7

https://en.wikipedia.org/wiki/Scaly-foot_gastropod#cite_note-Chen_2015-2

https://hkust.edu.hk/news/hkust-researchers-unlock-genomic-secrets-scaly-foot-snail

]]>

撰文 | 冬鸢

审校 | 王怡博

许多人的一生中,或许都使用过对乙酰氨基酚(paracetamol)这种药物成分。对乙酰氨基酚俗称扑热息痛,拥有泰诺(Tylenol)等商品名。它是全世界使用最广泛的止痛药之一,许多感冒药、退烧药等成分中也常见它的身影。

扑热息痛最早于19世纪末期被合成出来。1877年,德国化学家第一次记录了这种化合物的结构和合成方法。20世纪50年代,含有扑热息痛成分的药物在美国正式上市,但最初人们误以为扑热息痛存在安全隐患,会导致使用者患上一种血液病,几年后科学家才证实扑热息痛与这种血液病并无关联。因此,直到20世纪70年代,扑热息痛才被广泛接受。到了20世纪80年代,扑热息痛在包括英国在内的许多国家的销量已经超过了阿司匹林。

两大难题

然而,包括扑热息痛在内的许多药物的合成与生产,严重依赖包括原油在内的化石燃料作为原料和能源。科学家表示,每年有数千吨化石燃料被用来生产各种药物和化学品,这对气候变化产生了重大影响。

另一方面,全球有数千万吨塑料垃圾被丢弃——塑料水瓶、外卖盒、塑料包装……这些塑料大多被填埋、焚烧,或者漂浮在海洋中。虽然从技术上讲,许多塑料是可回收的,但大多数回收过程只是将废弃的塑料处理为更低质量的塑料继续使用,并没有真正解决塑料污染的问题。

那么,有没有一种方法,能同时解决塑料污染和制药产业对化石燃料的依赖?

听起来或许天马行空,但上个月发表在《自然·化学》(Nature Chemistry)上的一项新研究中 ,来自英国爱丁堡大学的研究团队貌似给这一猜想提供了一些曙光。他们成功通过废弃塑料的成分,生物合成了扑热息痛。

塑料和感冒药

这一转化的关键,是一个已有百年历史的化学反应,叫作洛森重排(Lossen rearrangement),由德国化学家威廉·洛森(Wilhelm Lossen)于1872年发现。洛森重排反应将异羟肟酸酯转化为异氰酸酯,最终可以转化为胺类化合物,这类分子是合成药物、染料和高分子材料等的基础原料。

传统的洛森重排反应需要碱、热量和金属催化剂。但在这项实验中,研究人员成功地将洛森重排“搬进了”细胞内。他们使用的不是毒性强或条件苛刻的催化剂,而是细胞中本就有的普通成分:磷酸盐。这意味着,这个反应可以在温和、安全的条件下,在细菌体内自然进行。

研究者从最常见的塑料——聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)出发,也就是制作饮料瓶的材料。他们先把PET分解成对苯二甲酸单体,再将其加工成能进行洛森重排的酰基羟肟酸酯(acyl hydroxamate ester)。

接着,研究者将其“喂”给经过了基因工程改造的无害大肠杆菌,在较温和的条件下,仅通过磷酸盐的催化,便能触发大肠杆菌细胞内的洛森重排,将酰基羟肟酸酯转换为对氨基苯甲酸(PABA)。这是一种天然的大肠杆菌代谢物分子,可用于生产其他化学物质。

研究团队还给大肠杆菌引入了两种异源基因,一个基因(adh60)来自一种真菌,另一个基因(panat)来自一种细菌,这两种基因产生的酶可以让大肠杆菌将PABA进一步转化为对乙酰氨基酚,也就是扑热息痛。通过优化大肠杆菌中这两个基因的表达水平,研究团队成功从废弃PET塑料提取原料并转化为扑热息痛,转化率高达92%。

还有很长的路要走

“这项研究表明,PET塑料并非只会沦为垃圾,或只能被回收为低级塑料制品。它还可以被微生物转化为有价值的新产品,包括具有治疗疾病潜力的产品。”这项研究的通讯作者斯蒂芬·华莱士(Stephen Wallace)说。

这项新技术能在不到24小时内将工业PET废料加速转化为扑热息痛。且在室温下就可以进行,相比工业生产,几乎不产生碳排放。于是研究者便展开了畅想,或许将来,可以完全使用废弃的PET塑料,通过这种方法合成扑热息痛。这样既解决了废弃塑料的回收问题,又大大降低了药物生产对原油和化石燃料的依赖。

但真要实现这个目标,还有很长的路需要走。研究团队表示,在实现商业化生产之前,还需要继续开发这项技术。目前的实验规模还很小,转化效率和副反应等诸多因素需要在实际工业生产的条件下重新评估。而且在反应过程中,酰基羟肟酸酯积累起来后,可能会对大肠杆菌细胞产生毒性,阻止反应继续进行。因此,如果要完成大规模生产,还需要改造出耐受性更强的菌株。

值得一提的是,这项研究属于一个正在兴起的新领域:生物兼容化学(biocompatible chemistry)。如今许多合成有机化学反应(比如生产许多药物和材料的反应)在自然界和生物系统中并不存在,也没有现成的酶来完成,因为反应过程中使用的非天然底物、溶剂和催化剂可能对细胞具有毒性,高温等反应条件也不符合细胞的生存条件。但通过改造生物细胞,让反应在活细胞内部也能进行,这便是生物兼容化学。生物兼容化学将非酶促反应引入了微生物环境,扩展了微生物的合成能力,从而能够利用可再生资源生产工业相关的化学品。

或许,不久以后,你吃的感冒药,正好就来自你几年前丢掉的饮料瓶。

参考链接:

https://www.nature.com/articles/s41557-025-01845-5

https://www.nature.com/articles/s41557-025-01863-3

https://www.ed.ac.uk/news/microbes-transform-plastic-waste-into-paracetamol

https://www.drugs.com/paracetamol.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Paracetamol

https://en.wikipedia.org/wiki/Lossen_rearrangement

]]>

撰文 | 黄雨佳

审校 | clefable

最近,美国农业部(USDA)计划将数十亿只特殊的新大陆螺旋蝇(Cochliomyia hominivorax),通过飞机空投的方式,释放到墨西哥和美国得克萨斯州南部。这听起来像是一部灾难片的开头,但实际上,这是USDA为了拯救畜牧业而采取的行动。

新大陆螺旋蝇是一种生活在美洲的可怕生物,它因幼虫酷似螺丝钉的外形而得名。新大陆螺旋蝇最爱牲畜和人类等温血动物的伤口和黏膜,它们会在这里产下数百枚卵,而孵化出的幼虫则以活体组织为食。新大陆螺旋蝇的幼虫体长一两厘米,全身环绕着螺纹般的棘刺结构,它们会像钻木头一样,向下旋转进伤口,沿途不断啃食组织。

随着伤口中新大陆螺旋蝇的幼虫不断孵化,受感染生物的伤口便不断扩大、加深,同时还会引发细菌感染。如果处理不及时,即使是一头健壮的牛,也可能在7到10天内因因二次感染、中毒或继发感染而丧命。

当然,USDA计划投放的并不是这种普通、可怕的新大陆螺旋蝇,而是他们精心培育出的不育的新大陆螺旋蝇。他们希望通过这种方式来对抗正在美洲蔓延的新大陆螺旋蝇疫情,减少畜牧业的损失。

历史悠久

事实上,“以蝇制蝇”的方法并不新鲜。早在20世纪50年代,科学家就开发出一种名为昆虫不育技术(SIT)的方法:他们用伽马射线照射了新大陆螺旋蝇的蛹,从而培育出一种特殊的不育雄性螺旋蝇。这些雄蝇虽然无法生育,但它们的寿命和交配能力却丝毫不受影响,简直是完美的“特洛伊木马”。

一旦培育成功,这些不育雄蝇就能通过飞机空投和地面释放的方式被大量投放到环境中。雌性螺旋蝇一生只交配一次,一旦它们与这些不育的雄蝇交配,所产下的卵便无法孵化。这意味着,每一只与不育雄蝇交配的雌蝇,都将无法繁育后代,这会导致螺旋蝇的数量锐减。通过年复一年地持续释放,这种致命的虫害最终就能被彻底清除。

这种方法的有效性已经得到了证明。20世纪50年代,美国就率先启动了通过SIT来清除新大陆螺旋蝇的计划。在1962年至1975年间,美国与墨西哥联手,每周培育并释放多达5000万只不育螺旋蝇,总计投放量超过940亿只,最终才在美国本土成功消灭了这种害虫。此后,墨西哥的恰帕斯州(Chiapas)也建立了一座每周能生产5亿只不育螺旋蝇的巨型工厂,到1987年时,墨西哥大部分地区的螺旋蝇疫情也已得到控制。

1994年,巴拿马与美国合作成立了牲畜螺旋蝇防治委员会(COPEG),将这条清除螺旋蝇的防线进一步向中美洲推进。2006年,巴拿马宣布除达连省(Darién)外,全国大部分地区已成功消灭新大陆螺旋蝇。在那之后,美国似乎摆脱了新大陆螺旋蝇的困扰,仅在2017年发生过一次小规模疫情,但也很快就被扑灭了。

然而,这场看似完美的胜利,在2023年却出现了令人担忧的转折:新大陆螺旋蝇突破防线,卷土重来了。2023年7月5日,巴拿马宣布全国爆发新大陆螺旋蝇疫情,病例数量从原本的年均仅25例,激增至一年超过6500例。更令人不安的是,这些病例如同燎原之火,迅速从巴拿马向北蔓延,一路攻占了哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地马拉和伯利兹。

终于,2024年11月22日,墨西哥官方确认境内已有牛感染新大陆螺旋蝇,距离美墨边境仅1127千米。这一消息无疑让USDA感到高度紧张。一些官员担忧,如果无法有效遏制新大陆螺旋蝇的北迁,那么到2025年夏季结束之前,它们恐怕就会抵达美国边境。为此,USDA下属的动植物卫生检验局(APHIS)迅速响应,宣布自2024年11月25日起,暂停从墨西哥进口包括马在内的所有活畜。

艰难处境

你或许会疑惑,明明已经成功扑灭的疫情,为何会卷土重来?一些研究认为,全球变暖可能是导致新大陆螺旋蝇在北美重新出现并扩散的重要因素。更令人棘手的是,人类目前并没有针对新大陆螺旋蝇幼虫的特效药。这意味着,除了在感染后通过物理方式清除伤口中的蛆虫之外,繁育和释放不育的新大陆螺旋蝇,依然是目前最有效的控制手段。

但这次的反击并没有想象中的那么轻松。尽管美国在过去拥有成功应对螺旋蝇疫情的经验,但随着美国境内疫情的消失,原本设在美国佛罗里达州和得克萨斯州的螺旋蝇繁育设施早已停止运营;而墨西哥恰帕斯州的工厂也因资金中断,于十多年前停止了运作。如今,整个北美洲唯一一家能培育不育新大陆螺旋蝇的设施,只剩下位于巴拿马帕科拉(Pácora)、隶属于COPEG的工厂,这里每周能繁育超过1亿只不育螺旋蝇。

但对USDA而言,每周1亿只的产量仍远远不够,他们希望将每周的螺旋蝇生产量提升到至少4亿只,以应对日益严峻的挑战。2025年6月18日,USDA宣布将投资850万美元,在得克萨斯州的穆尔空军基地(Moore Air Base)新建一座不育螺旋蝇繁育中心,并将于今年内启用。这里距墨西哥边境仅32千米,曾经在20世纪60年代的灭蝇行动中发挥过关键作用。如今,它将重启使命,建成后预计每周可培育3亿只不育螺旋蝇。

USDA的布局远不止于此。他们还计划投入2100万美元,升级改造墨西哥与危地马拉边境处的一处繁育设施。该设施每周将能培育6000万至1.6亿只不育螺旋蝇,预计于2026年7月投入使用。如果这些新建和升级的设施都能全速运转,那么届时美洲每周的不育螺旋蝇总产能将达到4亿至5亿只,足以重新筑起生物防线。

新大陆螺旋蝇的卷土重来,无疑为美洲的畜牧业敲响了警钟,也提醒着我们,即使是看似被消灭的威胁,也可能在全球气候变化等因素的影响下死灰复燃。

参考链接:

https://develop1.webstudiopanama.com/copeg/en/gusano-barrenador/

https://www.cdc.gov/myiasis/hcp/clinical-overview/index.html

https://www.aphis.usda.gov/sites/default/files/factsheet-eradicating-nws-sit.pdf

https://apnews.com/article/fly-factories-cattle-screwworm-texas-baf01b846d38e34d9ff1c1414cd752a4

https://apnews.com/article/fly-factory-texas-flesheating-screwworm-cattle-5eb62edc42bcfce40cdbea27b5f8b60c

https://www.nature.com/articles/s41598-025-04804-9

https://develop1.webstudiopanama.com/copeg/en/historia/

https://www.aphis.usda.gov/livestock-poultry-disease/cattle/ticks/screwworm

https://www.aphis.usda.gov/livestock-poultry-disease/cattle/ticks/screwworm/outbreak-central-america

https://www.aphis.usda.gov/news/program-update/new-world-screwworm-equines-updates-january-17-2025

https://apnews.com/article/fly-factory-texas-flesheating-screwworm-cattle-5eb62edc42bcfce40cdbea27b5f8b60c

https://www.usda.gov/about-usda/news/press-releases/2025/06/18/secretary-rollins-announces-bold-plan-combat-new-world-screwworms-northward-spread

]]>