撰文 | 黄雨佳

审校 | 二七

当你看到下面这张图片时,首先映入你眼帘的是什么?是一连串矩形,还是一个又一个圆形?

你不妨也问问身边的朋友,也许会发现你们的答案截然不同。为什么同一张图,不同的人会有不同的感知?科学研究表明,这可能与我们成长的环境有着意想不到的关联。

2025年6月,英国伦敦政治经济学院(LSE)心理与行为科学系的研究人员在预印本网站PsyArXiv上发布了一篇论文(未经同行评审),描述了这种现象:生活在城市环境中的人,更容易在这张名为“保险箱错觉”(Coffer Illusion)的图片中看到矩形;而来自某些特定地区的人们,则更倾向于看到圆形。

亦圆亦方

研究人员招募了近500名受试者,邀请他们观看这幅图片。这些受试者来自三种不同的成长背景,生活在从城市到乡村的不同环境:其中一些受试者来自英国和美国;另一些来自纳米比亚北部的奥普沃(Opuwo),这是一座半城市化的发展中城市;还有一些来自纳米比亚北部的辛巴(Himba)部落。

研究结果显示,不同文化群体在同一张图片上看到的图像截然不同。在来自英美的受试者中,绝大多数人(占81%)只看到了矩形,还有17%的人会先看到矩形再看到圆形,剩下的极少数人才会先看到圆形后看到矩形。

与此形成鲜明对比的是,在来自奥普沃的受试者中,大部分人(占67%)最先注意到的是圆形,而后才是矩形,19%的人只看到了圆形,还有13%的人会先看到矩形后看到圆形。最出人意料的要数辛巴部落的受试者,他们几乎所有人(占96%)第一眼看到的都是圆形,其中甚至近一半的人只看到了圆形,完全没有注意到矩形的存在。

为什么会出现这种差异?试验过程中,研究人员与受试者间的一段对话提供了线索。当他们询问一位辛巴部落受试者看到了什么时,对方给出了一个出人意料的答案——“房子”。为了确认受试者究竟看到了什么,研究人员让受试者在图片上指出自己看到的形状,结果他们指向的形状全是圆形。而当研究人员让受试者在沙地上画出自己所看到的形状时,受试者也画下了一个圆。

原来,辛巴部落的传统住宅正是圆形的。这一发现让研究人员意识到,受试者的视觉倾向可能深受生活环境的影响,我们的生活经验可能塑造了我们看待世界的方式。他们推测,生活在城市的人们被充斥着直线和直角的现代建筑包围,因此大脑习惯优先处理这些形状;而来自辛巴部落的人们,由于日常生活中没有经历过类似的训练,而且日常居所也是圆形的,因此对图片中的圆形更加敏感。另一种可能的解释是,这种现象或许反映了城市居民更关注“全局”模式(因为图片中遍布直线),而乡村居民更关注“局部”特征(因为圆形分散在图片各处)。

基于这一发现,研究人员推测,这种由文化和环境塑造视觉的现象也可能存在于其他视错觉中。为了验证这个想法,他们又让受试者参与了另一项测试——曲率失明错觉(Curvature Blindness Illusion)。在这张图中,三组曲线图案除了颜色存在差异外,形状是完全一样的。但很多人看到中间一组时,会误以为它们直角线条组成。

试验结果再次证明了他们的猜想:绝大多数英美参与者(占85%)都出现了这种错觉,但绝大多数辛巴部落的受试者(占81%)都不会受影响。至于介于两者之间的奥普沃居民,则有36%的人出现了错觉。

类似地,在咖啡馆墙壁错觉(Cafe Wall Illusion)和格式塔完形错觉(Gestalt Shapes)测试中,辛巴部落的受试者都展现出了极强的对视错觉的“免疫力”。其中尤以格式塔完形错觉最能说明问题,因为它本质上是大脑在只看到部分线索时就“脑补”出了完整的形状,但多达78%的辛巴部落受试者没有这种倾向。这或许意味着,城市化的生活环境可能无形中训练了我们的视觉系统,让我们更习惯期待规则的几何形状出现。

仍有争议

事实上,“我们看待世界的方式由文化塑造”这一观点并非首次被提出。早在20世纪60年代,科学家在研究米勒–利耶尔错觉(Müller-Lyer illusion)时就发现,来自欧美城市的受试者很容易被这种错觉影响,误认为带内向箭头的线段比带外向箭头的线段更长(其实两条线段一样长),而来自非洲或菲律宾的受试者却不受影响。当时的研究人员也提出了类似的观点:城市建筑中充满直角的环境,可能让人们的视觉系统习惯性地把这些线段解读成了三维空间中的具有直线和直角的三维物体,因此长度看上去有差异。

然而,并非所有科学家都认同这个观点。一篇于2025年5月发表于《心理学评论》(Psychological Review)的论文,就对米勒-利耶尔错觉的“文化塑造”理论提出了反驳。来自美国杜克大学和约翰·霍普金斯大学的科学家发现,即使用点取代直线、用括号取代箭头,这种错觉依然会发生。更重要的是,哪怕是先天失明后重获视力的儿童,以及鱼类等动物,也会被这种错觉所迷惑。这让他们认为,65年前的研究数据可能存在缺陷。

因此,城市居民与辛巴部落居民所看到的世界为何如此不同,其背后的深层原因还需要更多研究来证实。毕竟,这项研究也并非严格意义上的对照实验,不同组受试者看到图片的媒介并不相同:英美受试者是在线参与测试,通过电脑活平板电脑屏幕观看图片;而纳米比亚两地的受试者则是在现场观看研究人员打印出来的纸质图片。这些差异也可能会在无形中影响试验结果。

尽管如此,这项研究仍然提醒我们,人们对视觉的理解,或许比想象中的更局限。过去,视觉科学的研究几乎都只关注城市居民,而得出的结论往往会被视为全人类的普遍规律。但现在看来,如果把把研究对象换成生活环境截然不同的人,结果可能会被完全改写。因此,要想全面理解人类的感知世界,我们还要纳入更多元的视角。

参考链接:

https://osf.io/preprints/psyarxiv/gxzcp_v3

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Frev0000549

https://www.scientificamerican.com/article/does-culture-change-visual-perception-debunking-the-carpentered-world/

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jul/05/optical-illusions-see-world-perception

]]>

撰文 | 王怡博

审校 | 二七

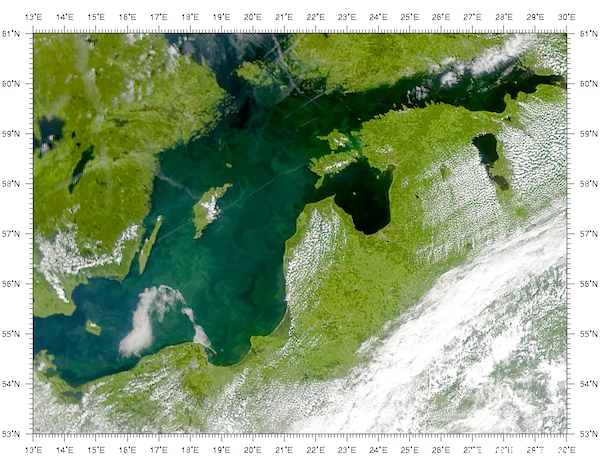

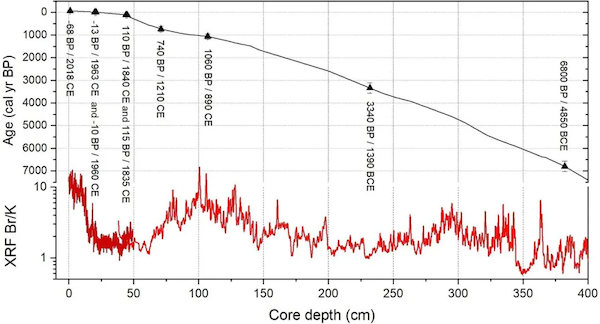

2021年4月,德国莱布尼茨瓦尔内明德波罗的海研究所(IOW)的莎拉·博利乌斯(Sarah Bolius)带领团队乘坐研究船“Elisabeth Mann Borgese”,从波罗的海东部哥得兰海盆(Eastern Gotland Basin)底部分别采集了一根短岩芯(54厘米)和一根长岩芯(547厘米)。

为了防止岩芯内的沉积物在采集后发生扰动或受到污染,博利乌斯和同事在船上立即对岩芯进行了处理,并使用无菌注射器从岩芯中采集一些沉积物,然后把样本储存在4至6摄氏度的黑暗环境中,以便保持样本的活性和完整性,防止样本中的生物成分(如浮游植物)在保存过程中发生降解等变化。

“这类沉积物就像一个时间胶囊,”博利乌斯说,“保存了此前生态系统及其生物群落的宝贵信息,包括生物种群的发展和遗传变化。”换句话说,每一层沉积物就像一页由大自然自己写成的历史书,包含了当时生活的生物的快照,其中暗藏着花粉、同位素和有机物成分这样的环境线索。

更重要的是,波罗的海海底沉积物将其中埋藏的一切与阳光和氧气隔绝。这对许多生命形式来说是致命的。但科学家早就知道,有些生命为了在恶劣甚至极端的环境下生存下去,已经演化出一些特殊的策略,特别是休眠。

生物体可以在休眠期间降低代谢活动来减少能量消耗,等待环境条件变得适宜后再恢复活动,可谓是一种给生命按下暂停键的奇特状态。比如我们熟悉的缓步动物——水熊虫会在完全脱水时,缩起头和八条腿,蜷成一个小球,然后进入深度休眠状态。科幻小说里的三体人也会采用类似的策略:三体人会脱水,为即将到来的末日,做一系列准备。

作为浮游植物的专家,博利乌斯知道,许多浮游藻类也能进入这样的休眠状态来抵御各种恶劣条件。于是,博利乌斯和同事决定让波罗的海底部沉积物里微小的藻类从休眠状态中苏醒过来。(尽管并没有得到那些休眠藻类的允许……)

从沉睡中苏醒

研究团队从波罗的海底部采集了代表波罗的海过去约7000年的十几个沉积物层的样本,而后通过将沉积物中的休眠藻类暴露在光和氧气中,尝试唤醒它们。

这种方法被称为“复活生态学”(resurrection ecology),即在有利条件下将沉积物中的休眠生命复活,然后分析它们的遗传和生理特性,并与现存的生命形式进行比较。

研究团队还通过更传统的方法评估沉积物沉积时的温度、盐度和氧气水平,以更好地理解波罗的海浮游植物是如何在功能上适应环境变化的,以及它们为什么要这样做。

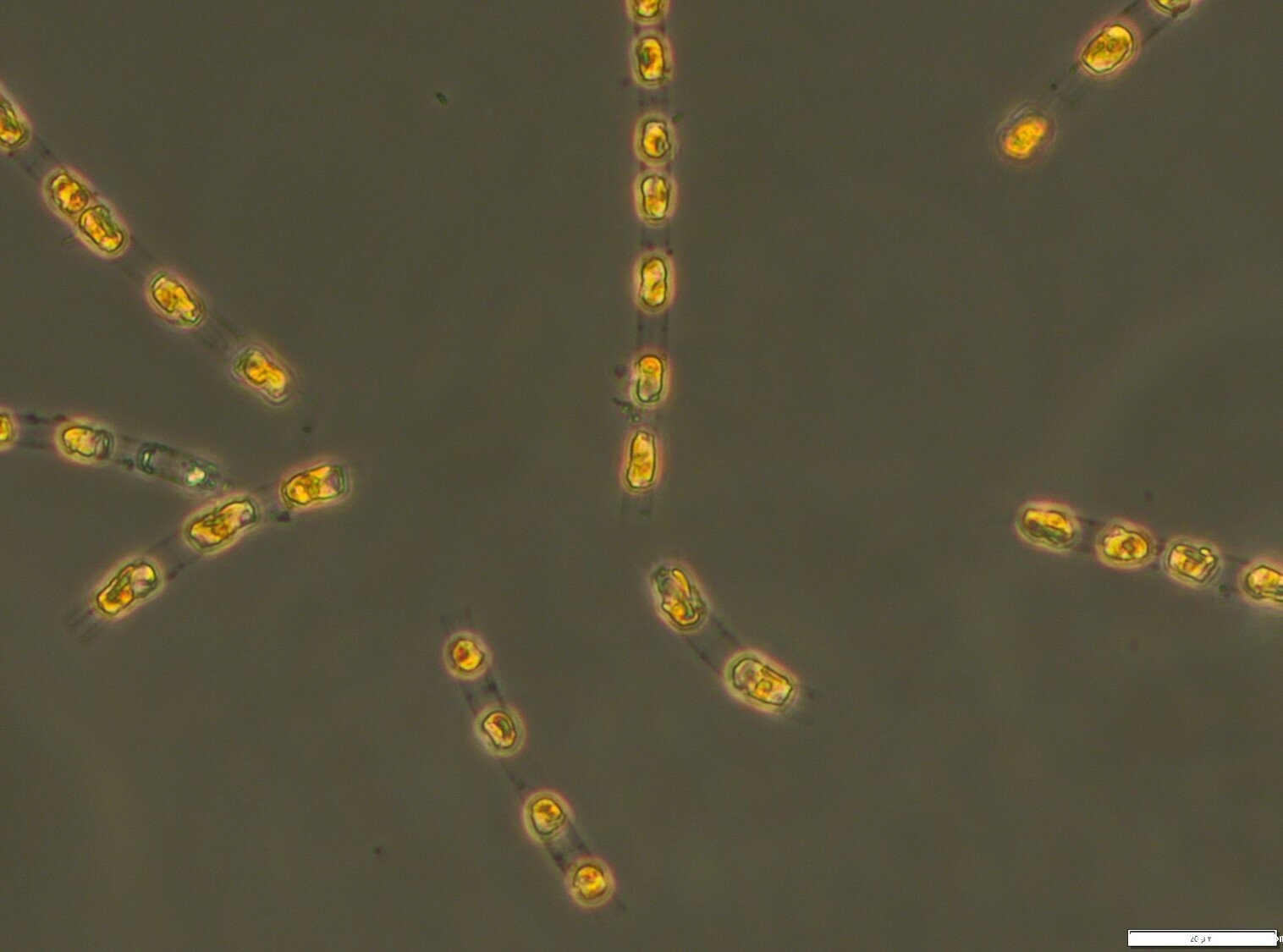

结果显示,研究者成功唤醒了9个沉积层中的休眠藻类。其中,唯一能够持续醒来的物种是一种硅藻——玛氏骨条藻(Skeletonema marinoi),这是一个真正的“复活者”。年代测定结果表明,这种硅藻在波罗的海缺氧沉积物中休眠长达6871±140年。研究者表示,这是迄今报道的沉积物中真核生物最长的休眠期。相关研究于近期发表在The ISME Journal上。

博利乌斯感叹道,这些被唤醒的玛氏骨条藻不仅存活了下来,还没有失去它们任何的“适应性”,即它们的生物性能——它们像自己的现生后代一样生长、分裂和进行光合作用。这些来自约7000年前沉积层中的玛氏骨条藻细胞在培养过程中生长速度非常稳定,平均每天分裂约0.31次,且能积极进行光合作用进而产生氧气,每毫克叶绿素每小时平均产生184微摩尔氧气,与其现生对应物种的表现相似。

这表明即便在长时间近乎停摆的情况下,这种硅藻的复杂代谢机制也能保留下来而不受到损害。

“活化石”

但有趣的是,尽管这些硅藻在波罗的海海底沉寂了数千年,但它们依然没有停止演化。DNA 比较显示,来自不同年代岩芯的硅藻样本在遗传上存在显著差异。而且它们已经形成了不同的遗传群体,这些群体在某些DNA片段上与波罗的海现生的玛氏骨条藻种群也存在差异。也就是说,在过去约7000年内,这种硅藻虽然沉睡却仍在演化。

不过,波罗的海的环境条件复杂多样,包括盐度、温度、营养物质等方面的变化,这些因素可能对藻类的休眠和复活产生影响,但目前的研究尚未完全涵盖这些因素的长期变化。

这项研究通过复活海底沉积物中隐藏的生命,可以帮助重建过去的生态系统,了解生物群落的演变过程,以及物种的遗传变化,从而更好地理解地球生命的历史和生态系统的演变。

博利乌斯团队的发现还让我们看到了生命的顽强与坚韧。而这种在极端条件下生存的能力,具有极高的科学和应用价值。比如,在天体生物学中,这些能在极端环境中生存的生物或成为寻找外星生命的重要候选者。

此外,在生物修复(Bioremediation)领域,我们或许能够利用休眠生物的独特代谢能力来清除污染物。例如,我们可以让一种能够高效降解特定污染物的休眠生物醒过来,然后把它们部署到受污染环境中来处理污染。尽管我们也许无法知道这些沉睡了上百、上千年的生命是否真的愿意苏醒……

参考链接:

https://academic.oup.com/ismej/article/19/1/wrae252/7942337

https://phys.org/news/2025-03-years-oxygen-baltic-sea-mud.html

https://www.scinexx.de/news/biowissen/ostsee-alge-nach-7-000-jahren-wiederauferweckt/

https://time.news/7000-year-old-diatom-revived-from-baltic-sea-sediment/

]]>

撰文 | clefable

审校 | 黄雨佳

很久之前,一些单细胞生物选择了多细胞的命运,它们一代代演化才有了如今丰富多彩的生物。但如今,在人这样的多细胞生物中,如果有任何一个细胞想重新回到曾自由生长、无限分裂的“细菌身份”——变成癌细胞,生物体都会设法将其清除。

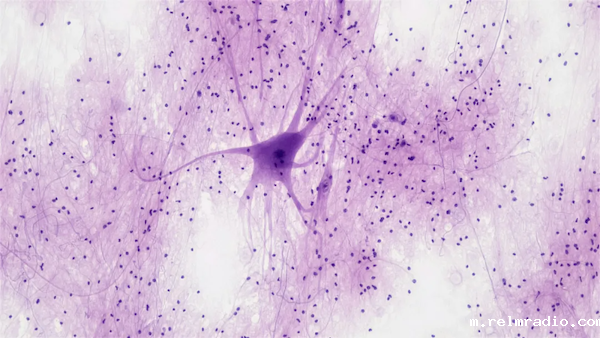

多细胞生命无法承受由癌细胞不断扩增带来的崩溃和混乱,因此所有细胞都会受到精密的调控。不过在这样的情况下,一些特定的细胞也实现了个体寿命的最大化。例如,一些胚胎干细胞和神经元几乎就会伴随我们终身。除此之外,初级卵母细胞、记忆T细胞和记忆B细胞也有长达数十年的寿命。

这些细胞的长寿得益于不同的调控方式。2020年,一项发表于《神经元》(Neuron)的研究发现,神经元的长寿可归因于它们对“细胞凋亡”不敏感。它们即便遇到了各种压力,也不会自发死亡。这也保证了动物体可以稳定地履行各项生理功能,包括呼吸、进食、运动、记忆和认知等。

西班牙巴塞罗那基因组调控中心的分子生物学家埃尔万·博克(Elvan Böke)则一直对指存在于女性体内,拥有甚至长达50多年寿命的初级卵母细胞十分好奇。

保持稚嫩,才有稚嫩的后代

精子和卵子会结合形成受精卵,孕育一个新的生命,但两者最初产生的过程却非常不同。它们都需要由初始的生殖细胞经过两次减数分裂形成。在一位性成熟的男性体内,精原干细胞会不断地增殖、分化成成熟的精子,整个过程大概需要大约2个月的时间。而一颗卵子的成熟就比较曲折和漫长:到初级卵母细胞这一步时,这些细胞会停在第一次减数分裂前期长达十多年,甚至50多年的时间。在漫长的“停滞”期,这些初级卵母细胞看似在休眠,但仍保持着代谢活性。

不知道你是否困惑过一个显而易见的现象:为何那些人到壮年、已经有些衰老的雄性和雌性,却可以孕育出新的生命,仿佛壮年的细胞又回到了生命的起点?或者说,为何由受精卵发育的后代,并不会继承父母已有的衰老状态?

一个受精卵会继承父亲的一个精子的细胞核和母亲的一个完整的卵子(包括细胞核和细胞质及其中所有细胞器等)。考虑到后代中所有细胞的细胞质都来源于这颗特别的卵子,博克认为卵子一定有特别的方法,能维持在一个健康的状态,避免由代谢导致的损伤积累,尤其是在漫长的初级卵母细胞时期。

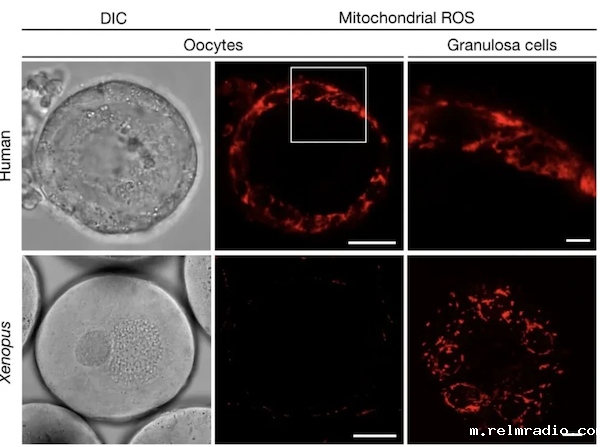

此前的研究发现,线粒体活动产生的副产物活性氧(ROS)有可能会导致受精率和胚胎的存活率降低。2022年,在一项发表于《自然》(Nature)的论文中,博克等人分别研究了非洲爪蟾的I期卵母细胞(在非洲爪蟾中,卵子的发育有5个阶段)和人的初级卵母细胞。他们在这两种细胞中,均没有检测到任何的ROS信号。与之相对的,卵母细胞周围的非生殖细胞则有ROS信号。

他们用甲萘醌(会促使细胞产生ROS)处理了非洲爪蟾的I期卵母细胞,结果发现78.3%的细胞在经处理放置过夜后会死亡,而抗氧化剂可以拯救它们。这也表明,这些卵母细胞需要控制体内的ROS水平,不然就会死亡。

想要控制细胞内的ROS水平,就需要控制线粒体上的氧化呼吸链。研究人员通过活细胞成像和蛋白质组学研究发现,这些细胞的线粒体中都具有功能性的氧化呼吸链,只是活性较低。氧化呼吸链上包含5个复合体,他们发现如果抑制复合体II、III、IV和V(ATP合酶),细胞都会死亡;但是,如果用鱼藤酮来抑制复合体I,那么78%的I期卵母细胞都能存活,这显示这些细胞并不会利用复合体I。

其实,与其说不会利用,不如说不能利用:在非洲爪蟾的I期卵母细胞中,线粒体会尽量减少组装出有活性的复合体I。在这些细胞中,氧化呼吸链的亚基总体都在减少,但复合体I消耗得最快。

不过,复合体I并不会一直处于“缺失”状态。研究人员发现,随着非洲爪蟾的卵母细胞发育达到可以受精的状态时,复合体I也会逐渐组装完整。但随着其组装完成,细胞内ROS就会开始积累。从初期到晚期,这些卵母细胞中的氧化状态也会逐渐升高。

麻烦收拾下垃圾

7月16日,博克和同事再次在《欧洲分子生物学学会杂志》(The EMBO Journal)上发文,揭示了女性初级卵母细胞如何让内部废物处理系统失活,进而减少能量消耗,避免随之而来的氧化伤害。博克表示,“通过观察100多个新鲜捐赠的卵子,我们发现卵母细胞通过一种令人惊讶的极简策略,在多年内一直保持在原始的状态。”

在这次研究中,他们从西班牙巴塞罗那生育诊所Dexeus Mujer收集了21名19~34岁健康女性捐献的100多枚卵子。其中有70枚为已准备好受精的卵子,均为次级卵母细胞,处于减数分裂第二次的中期(MII),还有30枚为尚未成熟的初期卵母细胞。

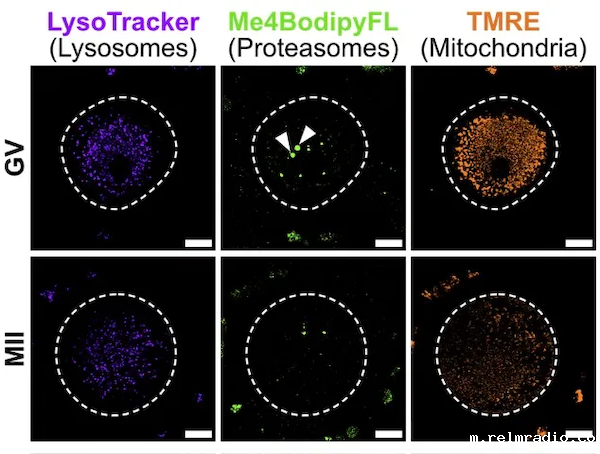

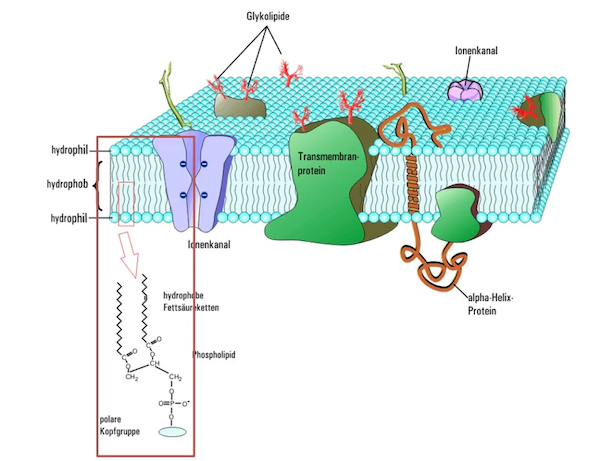

他们利用3种不同的荧光染料(LysoTracker、TMRE和Me4Bpy)分别追踪了这些细胞中溶酶体、线粒体和蛋白酶体的活性。结果显示,相比于邻近的卵丘细胞,初期卵母细胞中溶酶体、线粒体和蛋白酶体活性低了约50%,并且随着卵母成熟达到MII时期,活性还会进一步下降。

溶酶体和蛋白酶体是细胞两大废物处理系统中的关键部分。它们会降解细胞内不需要的蛋白质,但与此同时也会消耗大量的能量。这两者的活性降低,也意味着在卵母细胞中可能会积累很多不需要的蛋白质聚集体。随后,研究人员发现这些蛋白质聚集体会集中于一些体型更大的溶酶体中。

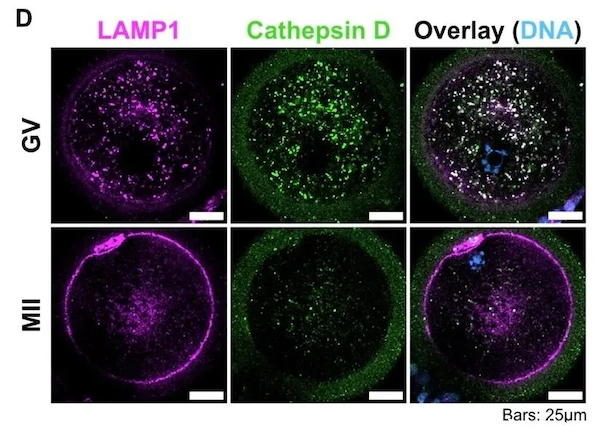

他们采用免疫标记的方式检测了分别处于溶酶体膜上和内部的各一种蛋白质。相比于初级卵母细胞,在次级卵母细胞中,溶酶体的活性和数量都明显降低。但在次级卵母细胞的细胞膜上,却发现了本应该只存在于溶酶体膜上的蛋白质。这也暗示这些细胞采取了一种简单的办法,通过胞吐作用直接将体内多余的蛋白质聚集体“扔”到了细胞外。

研究人员在活体成像中观察到了这些现象:在排卵前的最后几个小时,卵子将溶酶体中的内容物释放到周围的液体中。与此同时,线粒体和蛋白酶体也从聚集在细胞核周围,变成了均匀分布到细胞质之中。

论文的第一作者加布里埃莱·扎法尼尼(Gabriele Zaffagnini)表示,“这是一种此前完全不知的、人类的卵母细胞进行的大扫除。”他们认为,在卵母细胞的成熟时,降低细胞器活性或将可以保留对胚胎发育至关重要的关键的细胞成分。

这项研究中的发现将能帮助更好地判断卵细胞的状态,选择健康的卵子,进而提高全球每年数百万例试管婴儿(IVF)的成功率。博克表示,不孕不育的患者通常会被建议服用一些补充剂来改善卵子代谢,但通过观察新鲜捐赠的卵子,我们发现采用相反的方法,即维持卵子自然平静的新陈代谢,可能是保持卵子质量的更好方法。

参考链接:

https://www.embopress.org/doi/full/10.1038/s44318-025-00493-2

https://www.eurekalert.org/news-releases/1090932

https://news.ucr.edu/articles/2020/07/24/neurons-are-genetically-programmed-have-long-lives

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04979-5

]]>

撰文 | 冬鸢

审校 | clefable

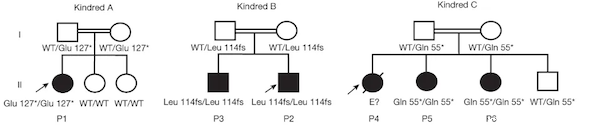

如果不是全外显子组测序,或许来自中国一个家庭的三姐妹不会让免疫学家杜尚·博古诺维奇(Dusan Bogunovic)产生如此大的兴趣。这三姐妹均患有特发性基底节钙化(idiopathic basal ganglia calcification, IBGC),这会让她们偶尔癫痫发作。三姐妹中最大的姐姐在13岁时死于癫痫,而另外两姐妹在研究者注意到她们时,仍然偶尔会有癫痫发作。

同样的基因缺陷

博古诺维奇和同事对两姐妹及她们健康的母亲进行了全外显子测序。结果发现,她们ISG15基因发生了突变(母亲有一条染色体发生突变,而女儿是隐性纯合子),从而不能正常发挥作用。而这让研究者联想到了此前在土耳其和伊朗遇到的三名儿童患者:他们都是来自近亲结婚的家庭,表现出对卡介苗(BCG)等中减毒分枝杆菌的高度易感,这是一种名为遗传性分枝杆菌易感病(Mendelian susceptibility to mycobacterial disease, MSMD)的罕见病的典型表现。不过,这3名儿童不会出现严重的病毒感染。

当研究者把中国三位姐妹的情况和这几例病例联系起来时,发现两者其实是同一问题的不同表现。随后,他们也对土耳其和伊朗的病例进行了影像学检测,果然也发现了类似的脑部钙化。区别在于,中国的三姐妹由于没有接种BCG,因此没有表现出易感分枝杆菌的症状。

土耳其和伊朗的病例于2012年发表在《科学》(Science)上,而中国三姐妹的病例于2014年首次在《自然》(Nature)上被提到。让研究者感到不可思议的是,这些ISG15基因缺陷患者,对病毒似乎具有超乎寻常的抵抗力。他们的免疫系统中存在多种常见病毒(比如流感、麻疹病毒、腮腺炎病毒、水痘病毒等)的抗体,说明他们曾经感染过这些病毒,但从未出现过相关的严重病症。

意外的“抗病毒”超能力

要解释这一现象,就必须理解ISG15在人体内的角色。ISG15有两重身份:在细胞外,它是促进淋巴细胞产生γ干扰素(IFN-γ)的信号分子,帮助对付分枝杆菌;而在细胞内,它真正的作用是维持USP18的稳定。USP18是I型干扰素通路中的“刹车”,可以防止IFN-α和IFN-β等(主要作用是激活抗病毒基因,阻止病毒增殖等)过度发挥作用。如果没有ISG15,USP18会迅速降解,导致I型干扰素信号持续放大。这样一来,患者体内会长期维持一种轻度但广谱的抗病毒“底噪”,既让病毒更难以复制,又避免了全力拉响干扰素警报带来的危害。这也是为什么这些患者对病毒表现出强大抵抗力,却对分枝杆菌的防御存在缺陷。

更有意思的是,在小鼠中ISG15并没有承担稳定USP18的作用,所以当它们出现ISG15缺陷时反而更容易感染病毒,而人类恰恰相反。这一差异解释了此前实验动物与人类病例结果相悖的原因。

2016年,在一项发表于《自然·通讯》(Nature Communications)的研究中,博古诺维奇的团队用I型干扰素短暂刺激了ISG15缺陷人类细胞12小时后洗去,在健康细胞中,相关抗病毒基因很快恢复正常,而在ISG15缺陷细胞中,这些基因的表达却持续偏高超过5天。当这些细胞暴露在多种病毒中时,相较于普通细胞,它们显得更难被感染。

或许能让所有人用上?

如今,全世界已经发现了几十例有ISG15基因缺陷的病例,他们貌似都拥有抵抗所有病毒的超能力。“这让我想到,如果能在其他人身上复制这种轻度的免疫激活,或许就能预防几乎所有病毒。”博古诺维奇说。

这个思路最终发展出了一种新的实验性疗法。在8月13日发表于《科学·转化医学》(Science Translational Medicine)的新研究中,博古诺维奇的团队挑选出10个在ISG15缺陷状态下保持适度高表达、并在病毒生命周期的不同阶段起抗病毒作用的基因,将它们的mRNA装进脂质纳米颗粒(LNP),递送到细胞和动物体内。这样,细胞会短时间内表达这10种蛋白,产生广谱的抗病毒保护。博古诺维奇解释说:“我们让这些蛋白只产生少量,而且维持时间很短,因此引发的炎症比ISG15缺陷个体轻得多,但足以预防由病毒导致的疾病。”在实验中,他补充道:“到目前为止,我们还没有发现能突破这种防御的病毒。”

在小鼠和仓鼠模型中,这种疗法通过鼻腔给药,能够在小鼠体内降低流感病毒水平,在仓鼠体内可以减少新冠病毒的复制并减轻症状。研究者相信,这种短效防护罩未来可能用于疫情暴发的早期、养老院与护理机构、医务与救援一线,或者感染者所在的家庭。“我们相信,即使不知道病毒的具体身份,这项技术也能发挥作用。”博古诺维奇说。

不过,这项技术仍处于早期阶段。它目前主要在预防性给药中显示出效果,能否用于感染后的治疗尚不清楚;递送效率和长期安全性也需要进一步研究。据团队估计,一次给药产生的保护大约可以维持三到四天。

“当我们开始研究这些罕见病患者时,我们并不是在寻找一种抗病毒药物,但这些研究启发了一个可能性——开发一种面向所有人的通用抗病毒疗法。”博古诺维奇说。

参考链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.adx5758

https://www.cell.com/trends/immunology/abstract/S1471-4906(16)30181-8

https://www.science.org/doi/10.1126/science.1224026

https://www.nature.com/articles/nature13801

https://www.nature.com/articles/ncomms11496

https://www.cuimc.columbia.edu/news/one-universal-antiviral-rule-them-all

]]>

撰文 | 二七

审校 | clefable

起初,日本东京大学的上坂怜生(Leo Uesaka)只是想要观察白额鹱(Calonectris leucomelas)起飞的动作。

一般来说,给野生动物安装摄像机时,科学家往往会选择让摄像头冲向动物的前方,拍摄动物视角下的一天。然而上坂怜生想要知道白额鹱从水面起飞时腿部的动作,因此他选择将摄像机向后安装在白额鹱的腹部。

当上坂怜生终于坐下来整理这些录像时,他突然发现,相机不仅对准了白额鹱的后腿,还对准了白额鹱的泄殖腔,因此,在拍摄的长达35.9个小时的录像里,他不断地看到一坨、一坨、又一坨排泄物离开白额鹱的肠道,自由落体。

上坂怜生意识到,他的研究方向该换一下了。

意外发现

上坂怜生和同事的这项新研究最近发表于《当代生物学》(Current Biology)杂志。从2021年到2023年,他陆续给15只白额鹱装上了橡皮大小的摄像机,一共记录到了白额鹱的195次排泄事件。

如果只看飞行期间,这些海鸟每4~10分钟就会排泄一次。研究团队将白额鹱短暂地圈养,收集了它们的排泄物并称重。最终计算得出,这些海鸟每小时会排出约30克排泄物。考虑到白额鹱的体重通常在400~600克,这意味着它们每小时就会排泄掉自己体重的5%。

但最让上坂怜生惊讶的是,在这195次排泄中,只有1次发生在白额鹱漂浮在海面上时,其余194次全部发生在白额鹱飞行期间——几乎可以说,这些海鸟只会在飞行时排泄。

有的时候,这些海鸟看起来会有点“急”:在82次飞行期间的首次排泄中,有50%发生在起飞后的30秒内,甚至有约三分之一发生在起飞后10秒内——白额鹱几乎是一起飞,“感觉”就来了。

甚至,这些海鸟也会突然起飞、排泄,然后迅速落回海面,全程不超过1分钟,看起来就像是专门为了上厕所,才特意飞了起来。

仪式感

白额鹱的确是飞行的一把好手,曾有研究发现,白额鹱在风暴中会冲向飓风中心,它们可以借助风力,在那里停留长达8个小时,直到风暴结束。(有研究者认为,这种做法可以让它们避免被风暴吹上岸,从而坠落到地面被捕食。)

然而,尽管白额鹱细长的翅膀擅长借助海风滑翔,却需要非常用力地拍打才能起飞。2000年的一项研究就曾指出,同属鹱形目的漂泊信天翁(Diomedea exulans)主要的能量消耗就发生在从海面起飞和降落时,而它们在高速飞行时的能量消耗甚至可以低到接近陆地休息状态。

如果背负着如此巨大的能量消耗,也要专门起飞排泄,“说明在飞行中排泄的收益超过了起飞的能耗成本。”论文中写道。

目前,研究者还很难确定为什么白额鹱几乎只在飞行过程中排泄,但他们尝试给出了一些猜测。

例如,鲨鱼和海豹等捕食者可能会通过鸟类排泄物的气味追踪猎物,在空中排泄就可以避免弄脏羽毛,沾染味道。不过,似乎白额鹱只会照顾自己的排泄。上坂怜生在接受《科学美国人》(Scientific American)采访时表示,拍摄画面记录到了白额鹱集体觅食的场景:白额鹱在水面休息时,其他飞过的同伴会在它头顶排泄。

研究者还推测,可能是白额鹱在飞行姿态下能够更轻松地排泄,或是在空中排泄更有利于减少飞行能耗——考虑到鸟类为了飞行连骨骼都演化成了中空的,体重5%的排泄物的确是一个需要尽快抛弃的重担。

彼之粪便,汝之蜜糖

对于研究者来说,这个问题目前更多的是关于好奇心。然而对于与白额鹱生活在同一片海域的其他海洋生物来说,白额鹱的粪便可能是当地生态系统中非常重要的一部分。

海鸟的粪便富含氮和磷,它们被排泄在陆地上时可以肥沃土壤,而落在海里后,这些粪便也能成为重要的营养物质来源。此前,鲸类的进食和排泄过程会被视为海洋中重要的“生物泵”,促进海水中营养物质的循环,而在局部地区,“海鸟的粪便可能也发挥着类似的作用。”论文中写道,根据过去研究的统计,鹱形目个体的总数约有4.24亿只,“海鸟在远洋的排泄行为,可能会改变该海域的营养动态。”

接下来,上坂怜生希望能够继续研究海鸟的排泄问题。他计划采用续航更持久的摄像头或温度传感器,结合GPT定位绘制海洋中海鸟排泄物的分布图。

“粪便很重要,”上坂怜生说道,“但人们确实很少考虑这一点。”

参考链接:

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)00818-8

https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rspb.2000.1223

https://www.eurekalert.org/news-releases/1093563

https://www.scientificamerican.com/article/these-seabirds-pooping-habits-shock-scientists/

https://www.nytimes.com/2025/08/18/science/seabirds-never-stop-pooping.html

]]>

撰文 | 黄雨佳

审校 | 王本 clefable

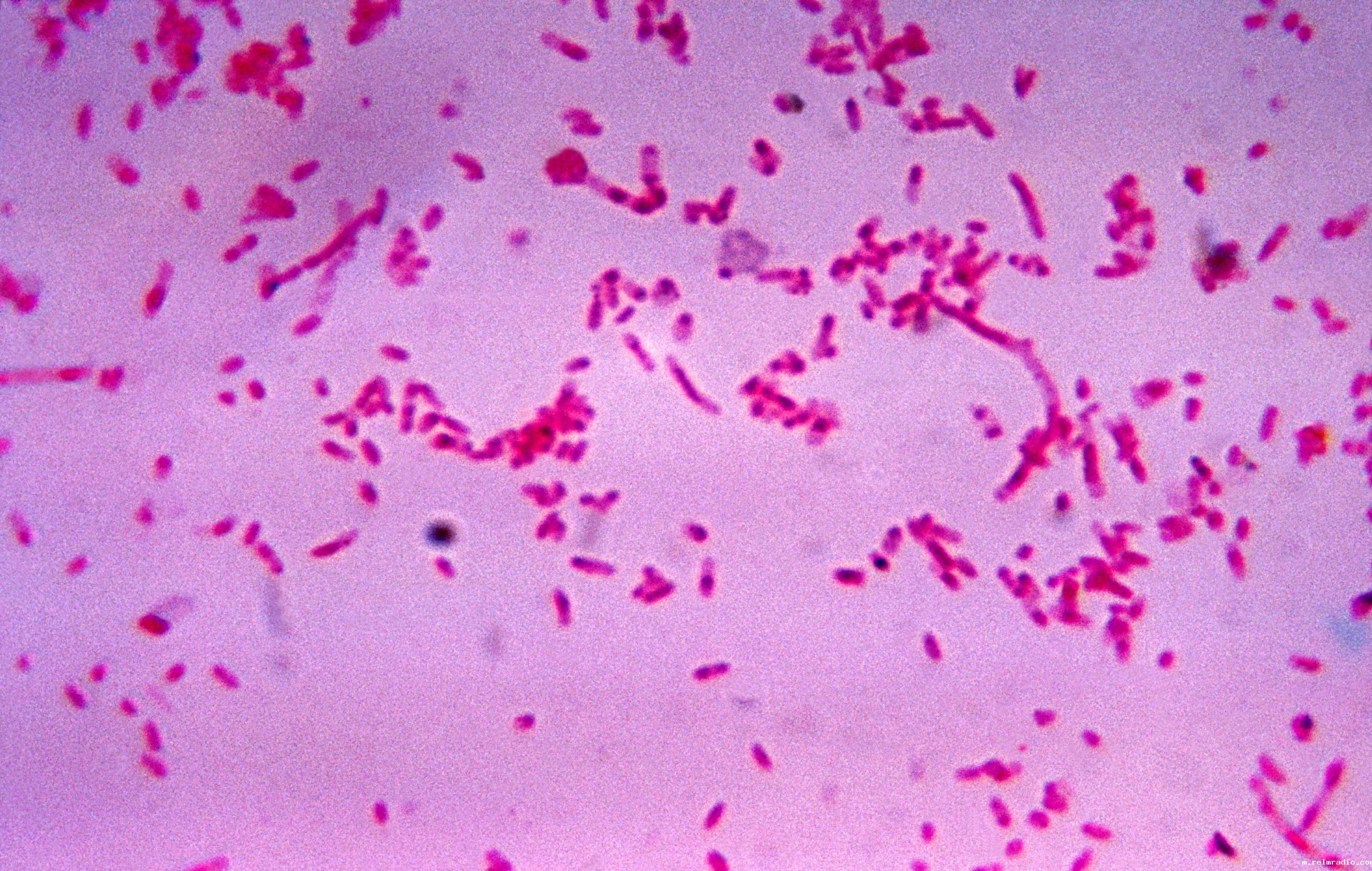

抗生素耐药性正在成为日益严峻的公共卫生挑战。据统计,仅2019年一年,全球就有近500万人的死亡与抗生素耐药性有关。其中,金黄色葡萄球菌是人类面临的三大致命细菌之一,每年会夺走超过100万人的生命。为了对抗耐药的金黄色葡萄球菌,医生有时不得不使用万古霉素等“终极抗生素”。可即使是这些被称为“最后防线”的药物,也已经开始出现失效的迹象了。

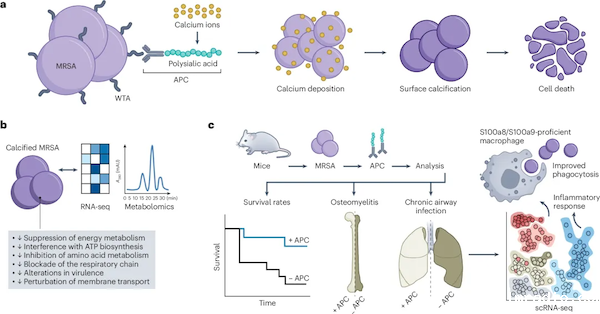

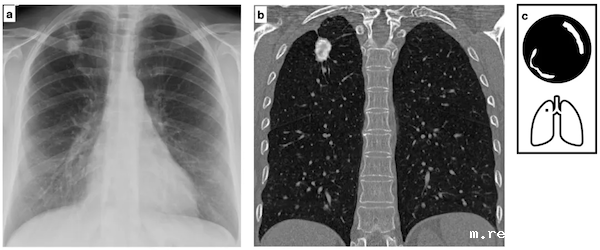

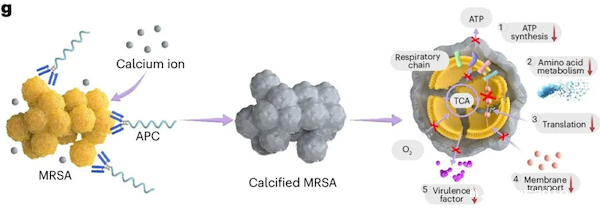

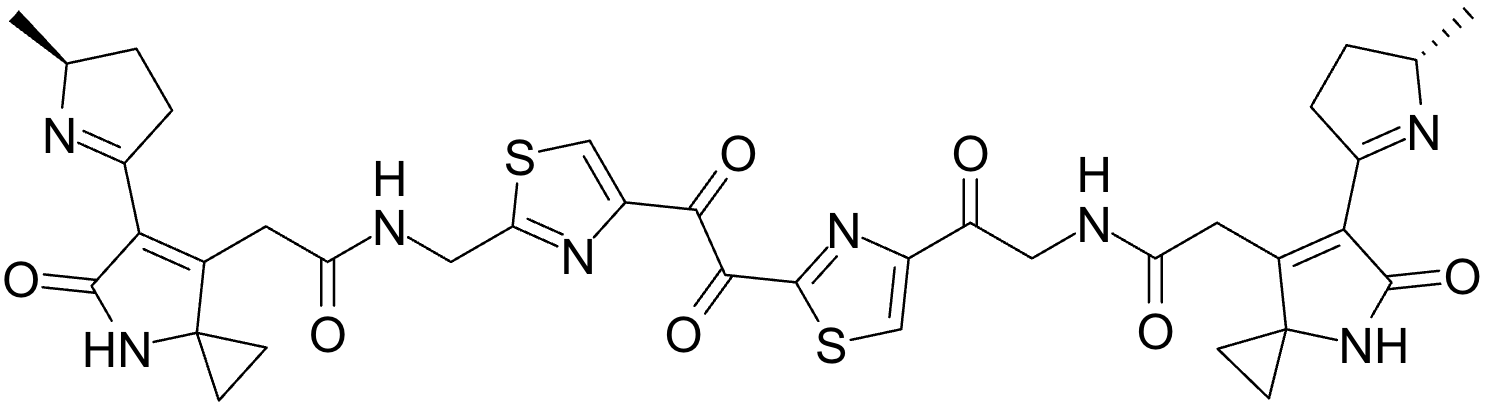

难道除了不断研发新抗生素之外,我们就束手无策了吗?在2025年7月发表于《自然·生物技术》(Nature Biotechnology)的一篇论文中,浙江大学王本课题组另辟蹊径,提出了一种前所未有的“剿灭”耐药菌的方法:诱导细菌钙化,让它们变成“石头”。

“统统石化”

这个奇妙的想法源于一个人们早已知晓的现象:慢性感染痊愈往往会伴随着钙化灶的出现。例如,许多肺结核痊愈患者的肺部会有钙化痕迹。王本形容道:“这些钙化灶就像战场遗址一样,意味着细菌已经被免疫系统清除。”

尽管科学家对钙化灶的形成机制尚不完全了解,但细菌钙化与疾病痊愈之间的紧密联系让王本产生了一个想法:如果能人为地让细菌在体内钙化,会发生什么?于是,王本找到了浙江大学附属第二医院的感染科主任徐峰,并安排博士生张婉莹一起将这个新奇的想法付诸实践。

王本希望借助人体本身的钙化机制来“石化”细菌。因此,他将目光投向了人体中最典型的钙化组织——骨骼和牙齿,它们的主要无机成分是磷酸钙。

事实上,我们体内充满了钙离子和磷酸根离子。在正常生理条件下,血液中钙离子的浓度约为2.5毫摩尔每升,磷酸根离子的浓度约为1毫摩尔每升。相比之下,其他微量元素的浓度通常都只有微摩尔级别。

有趣的是,这些钙离子和磷酸根离子并不会在体内随意沉积,它们的行为受到体内钙化蛋白质的严格调控。王本解释道:“许多钙化蛋白质都富含带羧基的氨基酸。这类结构能精准富集体液中的钙离子和磷酸根离子,引导它们形成磷酸钙沉积。”

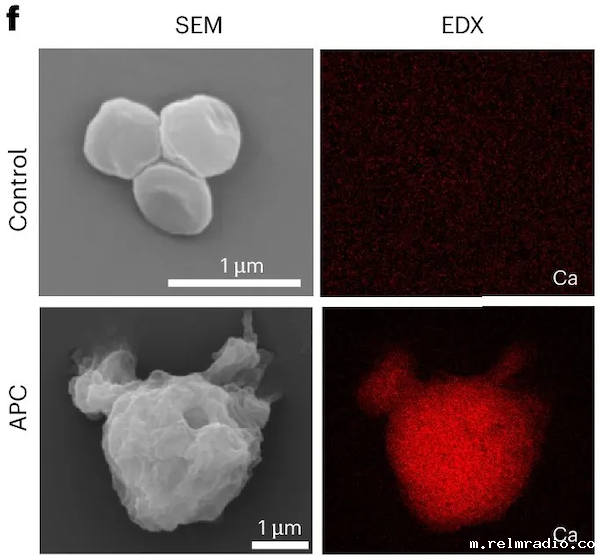

那么,如果能在细菌表面人为“种”上一层富含羧基的结构,是否也能像在骨骼和牙齿中一样诱导钙化呢?带着这个设想,王本团队设计了一种分子:他们在能够结合细菌细胞壁的抗体上,连接了一段富含羧基的聚合物——多聚唾液酸(PSA)。这种抗体-PSA偶联物(APC)理论上可以在细菌表面引发磷酸钙沉积。

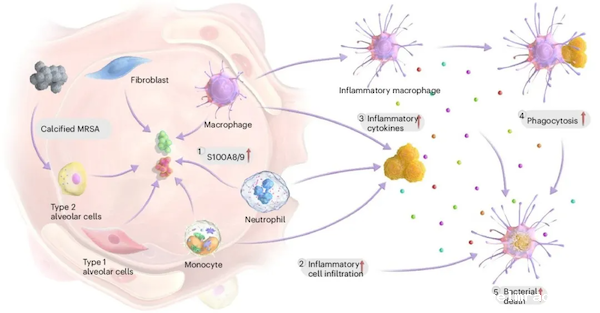

研究人员将APC与从患者体内分离出的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)混合在了一起,并在电子显微镜下观察。结果,这种致病菌表面竟然真的形成了一层严密的钙化晶体外壳!更重要的是,这层“石壳”几乎全方位地压制了细菌,让许多细菌都裂解而死。

王本说:“钙化降低了细菌整体的代谢水平,导致细菌无法分泌毒力蛋白,还切断了细菌之间的群体感应,这种杀伤和封堵是全方位的。”这些结果让他看到了“石化疗法”治疗感染的巨大潜力。

于是,研究团队开始尝试用“石化疗法”治疗由金黄色葡萄球菌引起的肺炎和骨髓炎。他们发现,经过一个月的治疗,慢性肺炎和慢性骨髓炎小鼠的病情显著改善。而且,如果在治疗期间配合高钙饮食,疗效还会更好。王本解释道:“高钙饮食本身并不会打破身体的钙离子稳态,但它会为钙化提供‘弹药’。弹药越多,细菌表面沉积的磷酸钙就越多,疗效自然越好。”

更令团队惊喜的是,钙化不仅会直接削弱细菌,还能增强机体免疫系统的战斗力。在钙化细菌的“呼唤”下,大量巨噬细胞会向感染组织进发,它们会吞噬钙化的细菌,还会分泌促炎细胞因子。王本将钙化的细菌视为炎症的“吹哨人”,因为它会召唤巨噬细胞前来“灭火”。

遗憾的是,“石化疗法”似乎无法治疗急性感染。研究团队试图用同样的策略治疗急性肺炎小鼠,却失望地发现,细菌表面并没有出现钙化晶体。王本推测,这可能是由于急性感染中细菌繁殖过快,数量庞大,环境中有限的钙离子和磷酸根离子无法在短时间内形成足够的钙化层,难以封堵细菌。“我们在体外实验中也看到过类似现象,”他说。

MRSA之外

值得注意的是,虽然这项研究中的抗体结合靶点是金黄色葡萄球菌特有的壁磷壁酸(WTA,一种特殊糖基化修饰的磷壁酸),但其实磷壁酸分子存在于非常多革兰氏阳性菌的细胞壁中。它们具有结构多样性,这也是革兰氏阳性菌演化适应性的体现。因此,王本推测,这种“石化疗法”可能具有一定的普适性:或许更换成其他细菌表面的特异性靶点,类似的方法也能用于对抗其他细菌感染。

事实上,这也并非王本团队首次尝试通过人为手段诱导细胞表面钙化。早在2021年,他们就在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上发表了一篇论文,验证了诱导癌细胞表面钙化的效果。研究显示,这种方法显著提高了宫颈癌和乳腺癌小鼠的存活率。至于“石化”的癌细胞是否和“石化”的细菌一样能高效激活免疫系统,王本则表示仍需深入研究,毕竟肿瘤的免疫微环境与细菌病灶截然不同。

此外,他们还曾将类似策略用于清除衰老细胞。在一篇2024年12月发表于《自然·衰老》(Nature Aging)的论文中,他们在一种能靶向衰老细胞的分子上连接了16个谷氨酸(同样带有羧基)。尽管研究团队并未观察到衰老细胞表面发生钙化,但这种方法成功激活了小鼠体内的自然杀伤细胞,有效地清除了衰老细胞。由此可见,诱导细胞表面钙化的策略或许并不局限于细菌,还可能在更广泛的医学场景中发挥作用。

不过,要真正将“石化疗法”用于临床,依然面临不小的挑战。例如,目前研究团队用于清除耐药菌所需的APC剂量依然偏高。虽然实验中的小鼠并未出现明显不良反应,但他们确实检测到小鼠体内产生了针对APC的抗体。王本表示,未来他们还要进一步优化分子结构,降低APC的免疫原性,同时提升其稳定性,从而减少给药剂量。

此外,“石化疗法”也并非耐药细菌的终极解法。如果细菌发生突变,使APC中的抗体无法有效结合,那么新的耐药性依然可能出现。正如王本所言,人类与耐药细菌的博弈是一场永无止境的“矛与盾之战”,我们不能奢望只用一种方法就能彻底解决所有问题。但是,这样的策略未来仍然可能与其他疗法相辅相成,为人类在与耐药细菌的拉锯战中赢得新的筹码。

参考链接:

https://www.nature.com/articles/s41587-025-02736-3

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202016122

https://www.nature.com/articles/s43587-024-00750-9

]]>

撰文 | clefable

审校 | 黄雨佳

一个健康的人不会一直清醒,也无法永久沉睡,我们的生命就像被强制约束在两者之间。无论我们设法更靠近哪一端,似乎都离死亡近了一些。

除了徘徊在清醒和沉睡之间,大部分生命还有一项不得不进行的活动:有氧呼吸和能量代谢。如果你询问有氧呼吸和睡眠之间的联系,一些人会说它们是维系生命的基础活动。但如果你问英国牛津大学神经回路与行为中心(CNCB)的主任格罗·米森伯克(Gero Miesenböck),他会告诉你:有氧代谢是需要睡眠的根本原因。

米森伯克拥有十分出彩的科研履历。早在23年前,他的研究团队就率先在光遗传学领域取得突破:他们将一组视蛋白基因导入了大鼠的神经元,结果发现用光照射这些改造后的神经元,可以让它们发出电脉冲。数年后,他和同事又将光敏离子通道植入果蝇大脑深处,并用光精确刺激其中的两个神经元来控制果蝇飞行。这些都显示了光遗传学彻底改变神经科学研究的潜力。

如今,随着光遗传学在神经科学领域的广泛应用,它几乎揭示了大脑的所有功能:感觉与运动,动机与学习,以及沟通与决策等。从2012年开始,米森伯克作为光遗传学的先驱之一,成了各大科学奖项的常客。“光遗传学”也成了诺贝尔奖的热门候选学科,或许未来还将为他的履历再添辉煌的一笔。而另一边,米森伯克又带着他的长期实验伙伴——果蝇,深入到了睡眠研究中。

睡眠倒计时

人类有很多睡眠习惯,比如到点会犯困,以及平时睡不够就要周末补觉。目前一个被普遍接受的理念是,睡眠由两个生理学过程控制,分别是生物钟(也称为昼夜节律)和睡眠稳态系统。

人体的主生物钟是下丘脑的视交叉上核,它可以接收视网膜传来的光信号,让我们的昼夜节律与周围环境相统一。与此同时,它会进一步协调身体器官和组织中的生物时钟,让我们可以跟随昼夜节律调整睡眠、昼夜代谢和免疫反应等。

睡眠稳态系统主要控制睡眠强度和时间。比如,你因一周工作严重缺觉,睡眠稳态系统就会在周末制造睡眠反弹,让你睡更长时间,得到充足的休息。在果蝇体内,这个系统中的关键脑区名为背侧扇形体(dorsal fan‑shaped body,dFB)。一部分科学家认为,人脑中的腹外侧视前区(VLPO)具有相似的功能。

研究人员之间的另一个共识是,人、小鼠等哺乳动物和果蝇在睡眠控制和调节上具有高度保守性。虽然乍一看,人和果蝇的睡眠环境截然不同:同样是每天需要约8小时的睡眠,人睡觉时需要安全、安静的环境,而果蝇只是在一个地方安静地静止。

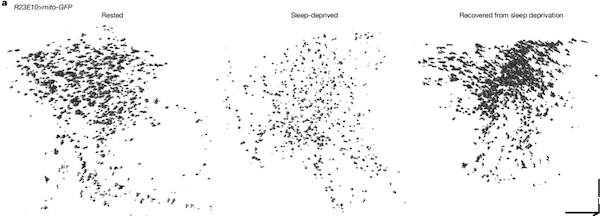

科学家注意到,dFB开始兴奋时,果蝇睡眠就开始了。这个脑区会向果蝇大脑的其他脑区发送睡眠信号,诱导果蝇入睡。6年前,在一篇发表于《自然》(Nature)的论文中,米森伯克和同事发现,dFB就像是睡眠的坚定守护者。白天大脑清醒时,大部分神经元都十分活跃,它们会摄入能量,传递神经信号,对外界刺激作出精确的反应。但在这一期间,dFB中的神经元却会受到抑制,极不活跃——这般逆向操作就像是一个倒夜班的人,但一到睡觉的点,dFB“上班了”,它就会启动睡眠。

精密的传导

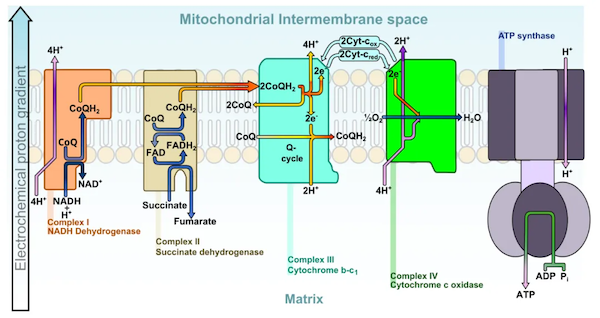

dFB引发睡眠的整个过程,像是一条精确的传导链条。白天,果蝇会摄入大量食物,为神经元提供充足的能源物质,神经元中的线粒体代谢这些能源物质,主要是经由氧化呼吸链中的4个复合体(见下图)传递氢和电子,合成大量可以直接使用的ATP。dFB神经元也会如此。

但关键在于,dFB神经元在白天极不活跃,消耗的ATP不多,因此这些ATP就会剩余,然后越积越多。这有点像排队上下楼梯的过程,最前方的ATP无法被及时消耗,堵在了那里,整个氧化呼吸链就会堵塞,长时间停滞。这时,在呼吸链中容易泄漏电子的复合体3,就会更容易将电子泄露出去。这些电子会被氧气接收,形成超氧化物(⋅O2−)——这也是睡眠倒计时的起始点。

其实,这种拥堵带来的氧化压力仍在dFB的掌控之中。这种压力会在dFB神经元内一直传递,直到拨动一个新的开关——位于细胞膜上的一种电压门控钾离子通道。具体而言,这种氧化压力会作用到离子通道上的一种酶上。

这种酶一直会和NADPH(还原型辅酶Ⅱ,在很多反应中负责传递氢)结合,但当NADPH被氧化成NADP+,这个酶就会发生改变。这个改变是决定性的,它会让这种钾离子通道长时间打开,提高dFB神经元的自发放电频率,让dFB神经元进入活跃状态。这是,dFB神经元会向其他脑区发送信号,让它们开始休息,果蝇就进入了睡眠。

全脑氧化

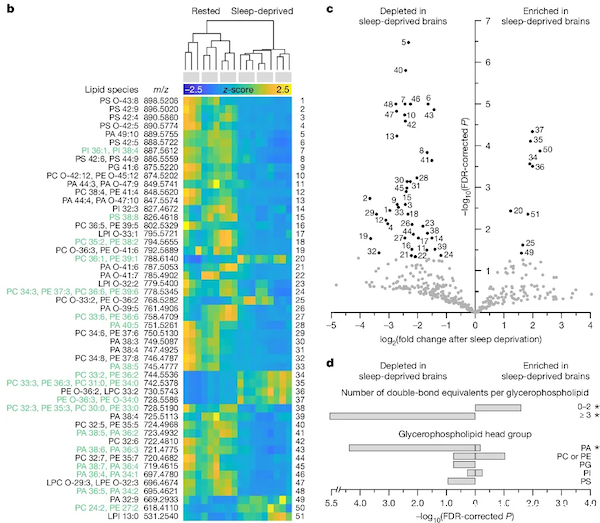

然而,如果困意袭来却无法按时睡觉,会如何呢?今年3月和7月,米森伯克的团队再次在《自然》上发表了两篇论文,为2019年的研究补充了更多细节,也揭示了睡眠剥夺(或者熬夜)对大脑的伤害。

在今年3月的研究中,他们发现dFB神经元线粒体产生的超氧化物会率先氧化细胞内部的不饱和脂肪酸。他们分析了近3000个果蝇的大脑神经元,发现睡眠剥夺12小时(相当于熬一个通宵)后,神经元细胞膜表面的380种甘油磷脂中有多达51种的数量会增加或减少了两倍以上。

如果是正常休息,果蝇大脑中数量最多的4种甘油磷脂的脂肪酸链均是长链且高不饱和状态(双键数平均为5个,最高有12个)。然而,一旦经历睡眠剥夺,主要的甘油磷脂种类会变少,它们的脂肪酸链不仅会变短,且双键数量也会明显减少(平均双键数只有2个)。

也就说,熬大夜会让甘油磷脂多样性变少、脂肪链变短,这会导致细胞膜的刚性变差,抗氧化能力显著下降。这些都是超氧化物破坏的结果,暗示果蝇大脑已经进入了全脑氧化的状态。

清醒时,大脑中大量活跃的神经元都在快速氧化供能,但会有电子泄漏,造成氧化,但不像dFB这么明显。因此,当dFB因氧化压力大促进睡眠时,也会让大脑的其他区域开始休息和修复,避免出现严重的氧化。

这项研究也揭开了撬动睡眠的“真凶”——4-氧代-2-壬烯醛(4-ONE)。研究人员发现,被氧化的甘油磷脂会生成脂质氢过氧化物(LOOH)。而LOOH经过裂解和重排,最终会产生各种短链或长链的醛和酮等,其中就有4-ONE。4-ONE达到细胞膜后,会将钾离子通道的NADPH氧化成NADP+,让dFB开始变得兴奋。

线粒体先破碎,后减少

除了导致全脑氧化之外,熬大夜或睡眠剥夺还有一个严重的后果,那就是让线粒体裂开,数量也急剧下降。米森伯克团队发现,在被睡眠剥夺12小时的果蝇中,dFB神经元内的线粒体会发生明显改变。今年7月,他们将这一发现发表在了《自然》上。

2025年7月,《伟德手机app下载安装官网》杂志的封面文章曾写道,在活细胞、器官甚至更广泛的人体中,线粒体会构成一个动态的网络,它们之间会相互通信,互相帮助。而早在2008年,一篇发表于《欧洲分子生物学学会杂志》(The EMBO Journal)的研究就发现,线粒体本会通过分裂和融合不断重塑,这是一个相对正常的过程——不过前提是正常睡觉。

而在睡眠被剥夺或者熬大夜时,dFB中的线粒体分裂更像是一种无奈之举。它们不得不通过分裂,清除掉那些因氧化而出现功能异常的部分——损坏的部分进入回收系统。这些变小的线粒体也没有办法重新融合,因为睡眠剥夺已经损耗了帮助它们融合的关键磷脂酸。

好在,这些变小的线粒体会向内质网求助,从内质网那里拿来磷脂,修补线粒体膜,从而将线粒体整体维持在相对健康的水平,但数量却显著减少。

如果继续维持清醒,这些变小的线粒体就不得不重新整装待发。随着新一轮的能量物质到来,氧化呼吸链又会进一步堵塞,新一轮的活性氧破坏也即将到来。

修复氧化,能量重启

我们体内每天都会因有氧代谢而持续产生活性氧,持续伤害神经元,让它们进入“战损”状态。因此,我们虽然能勉强维持一个白天的学习和思考,但更长时间恐怕难以为继。如果我们将活性氧的破坏推向极端,也不难想象为何一直不睡觉会导致死亡。

大量研究都显示,睡眠具有很多独特的功能:恢复能量水平,合成组织再生的生物分子,以及清除自由基。而在睡眠带来的恢复期,我们身体的代谢率会降低约5%~15%,大脑的葡萄糖代谢也会降低。此时,大脑可以清除活性氧(ROS)等代谢废物,并补充能量储备。另一方面,睡眠也会促进抗氧化剂的产生,包括褪黑激素以及抗氧化酶超氧化物歧化酶、过氧化氢酶和谷胱甘肽过氧化物酶,帮助清除自由基,这些都会帮助改善线粒体的健康。

在神经系统中,神经元和星形胶质细胞中的线粒体是活性氧的主要来源,少量的ROS可以微调神经递质的释放,甚至增强学习和记忆等认知功能。然而,由于大脑处于高耗氧量和富含脂质的环境,当ROS水平过高,大脑无法抵抗时,就会特别容易受到氧化应激的影响。

在7月《自然》论文的讨论部分,米森伯克和同事将睡眠的起源一直推演到了有氧代谢的出现:在24亿年前的大氧化事件中,真核生物第一次做到了最大限度地从有机物中获得能量;而从7.5亿至5.7亿年前,地球上的又一次大氧化事件则为寒武纪生命大爆发奠定了基础。

有了提供高能量的氧化代谢,就有了高耗能的神经系统,随之而来的就是对睡眠的需求。不过睡眠也在演化中被充分利用,例如我们也能用睡眠来巩固记忆、恢复情绪调节等等。但睡眠最基本的功能仍是修复代谢带来的损伤,保证新一天,我们能以全新的精神呼吸新鲜空气。

抱歉这篇文章增加了你大脑的氧化程度,祝你今晚睡眠很好。

参考链接:

https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.adx5372

https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-earth-031920-081957

https://www.newscientist.com/article/2490993-deep-living-microbes-could-eat-energy-generated-by-earthquakes/

https://www.eurekalert.org/news-releases/1091679

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1838180001329756894

]]>

撰文 | 二七

审校 | 王怡博

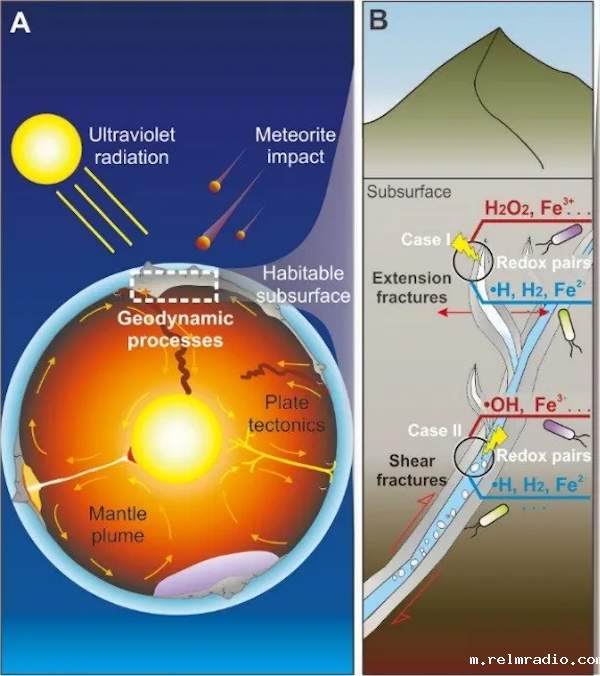

在我们脚下,从接近地表的深度到几千米深的地层中,其实生活着地球上最古老的一群生命——原核生物。已有研究提出,从古菌到氧化还原细菌,多达95%的原核生物都生活在地壳深处,它们甚至占据了地球总生物量的19%。因为缺少阳光和氧气,这里的生物只能从矿物中获取营养,从水和岩石的反应中获取能量。

从本质上来说,我们和这些原核生物的生存方式是一样的。在地球表面,人体摄入的葡萄糖分解释放电子,这些电子传递给氧气分子,随着氧与氢结合成水,释放出的能量形成ATP,供给人类各样的活动。这种电子在氧化还原对之间的流动,提供了生命活动需要的能量。

而在深不见光的地底,这里的微生物同样依靠电子的流动获取能量。由于无法接触到太阳能,对地底生物来说,它们最常见的电子供体就是氢气。

氢气通常形成于水的电解。一些具有放射性的岩石可能会分解水产生氢气,还有一些富铁的岩石可以与水反应产生氢气(通常发生在岩石蛇纹石化过程中)。

但在一些情况下,岩石在破裂时也可以分解水,产生氢气。尤其是在地震作用,或是冰川引发的巨大压力下,在硅酸盐岩石新鲜的断裂面上,断裂或扭曲的硅-氧键会产生活性自由基,从而使水具备分解成氢气的能力。事实上,水在这类岩石新鲜断面的作用下发生的反应被认为是断裂带与冰川底部氢气的潜在来源,甚至可能促进了地球早期氧气的产生。

但只有氢气还不够。就像我们需要氧气一样,地壳深部的微生物如果想要利用这些氢气(电子给体),也需要电子受体。“(就算)食物摆在桌子上,但如果没有叉子,你还是什么都吃不到。”加拿大多伦多大学的芭芭拉·舍伍德·洛拉(Barbara Sherwood Lollar)在接受《新科学家》(New Scientist)采访时解释道。

最近,一项发表于《科学·进展》(Science Advances)的研究就尝试寻找深地微生物的“食物”和“叉子”,这项研究由中国科学院广州地球化学研究所的何宏平院士和朱建喜教授领导完成,洛拉也是作者之一。

地下电网

在地下,有一种元素对生命非常重要,就是铁。它广泛分布于大多数岩层中,并且具有高度迁移性——在硫、氮、碳这些微生物代谢核心元素的生物地球化学循环中起着关键作用。

我们当然无法亲身进入数千米下的地层,去实地观察受地震活动影响的岩石中微生物的活动。因此,研究者在实验室里设置了缺氧条件,并利用石英和球磨工艺,模拟地震中岩石破裂后的反应。在研磨过程中,石英就可以模拟岩石中常见的硅酸盐矿物。其中的硅氧共价键容易断裂,使共用电子对平均分配给硅原子和氧原子(这个过程被称为均裂),由此形成两个活性自由基。随后,研究者会将粉碎的石英与水和多种形态的铁混合。

在实验室里,破裂的石英与水反应,释放出了大量的氢。其中既包括氢气,也存在一些其他形式的氢,例如过氧化氢(H2O2)。研究者发现,由于微量过氧化氢的积累,局部的水溶液会呈弱氧化性,而由于氢气的积累,顶部空气会略呈还原性,这种氧化还原梯度仅存在于非常局部的区域,甚至可能只有微米尺度,但却有潜力为深层地壳中的生命提供适宜的生存环境。“其重要性,堪比近期报道的海底‘暗氧’现象。”研究者在论文中写道。

一旦相对稳定的氧化还原对(如氢气和过氧化氢)形成,氧化还原梯度便可以快速建立,并进一步与地下水和岩石中的铁发生反应——即使是这样局部的氧化还原条件,也可以将二价铁氧化为三价铁,或是将三价铁还原为二价铁。而随着铁参与其中,电子就能进一步在碳、硫、氮等生命必需元素之间流动。在接受新华社采访时,研究者将这种能量机制比喻成一种长期的“电池”或是“地下电网”,可以源源不断地为地下生命提供能量。

无处不在

从总量来看,地震导致的岩石破裂释放的氢气其实并不多。研究团队根据地震震级、断层面密度和地震频率做了简单估算,发现全球地震每年至少会产生1.1×103摩尔氢气,这个数字其实比辐射性岩石和蛇纹石化,以及海洋系统中海水与岩石的反应低很多。

然而,对深层地壳中生物的氧化还原循环来说,地震的作用不容忽视。如果从单位面积看,岩石破裂局部氢气的产生速率很高,可以达到每平方米每年33.1摩尔,这个数字比辐射分解水和蛇纹石化至少高出5个数量级。“这样局部的产氢速率对维持岩石内栖息的微生物生命至关重要,特别是在一些开放裂隙内。”论文中解释道。在这些活动的断层中,形成了一个个微生物活动与多样性的局部热点。

早在生命刚刚起源的时候,这些氧化还原反应可能就已经对深层生物圈产生了影响。而现在,这样的氧化还原梯度依然存在于地层深处。同时,这样的反应并不一定要发生强烈的地震,在一些构造活动平静的地区,甚至是在一些已经停止构造活动的行星内部,当压力分布发生变化时,岩石的破裂也可能会发生类似反应。

“在土星、木卫二、土卫二等天体的地下环境中,”论文中写道,“这样的过程可能也在发生。”

参考链接:

https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.adx5372

https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-earth-031920-081957

https://www.newscientist.com/article/2490993-deep-living-microbes-could-eat-energy-generated-by-earthquakes/

https://www.eurekalert.org/news-releases/1091679

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1838180001329756894

]]>

撰文 | 王昱

审校 | 黄雨佳

“你头顶怎么有点尖尖的?”如果你身边有健身的朋友,最近一定听说过这样的调侃。

这个梗来自一位健身博主——常熟阿诺——因为独特的头骨结构和特立独行的发型,在2022年的一次直播中,一直有弹幕问他头顶为什么尖尖的?

或许是因为被接连的弹幕冒犯到了,常熟阿诺发表了一连串“那我问你,你是男的还是女的?那我问你……”之类完全没有逻辑的发言。这些发言如果在今天,甚至可能会让人怀疑常熟阿诺实际上是一名产生了严重幻觉的“AI主播”。不管怎么样,这样“抽象”的行为给常熟阿诺带来了巨额流量。

同时,常熟阿诺疑似涉及“打药健身”——向自身注射类固醇、睾酮等激素提升健身效果。这还导致健身圈产生了一种广泛流传的说法,如果依靠药物注射提升健身效果,可能会导致头顶颅骨缝持续生长,最终头顶变尖。但目前,医学界还没有明确、严谨的证据表明“打药健身”可以直接导致身高增长和头骨形状改变。但不论“打药”会不会让头顶尖尖,“打药健身”本身绝对值得我们提高警惕。

正常来说,运动员应该通过科学的力量训练、充分的休息和合理的营养摄入来提升自己的肌肉。力量训练会轻微撕裂肌纤维,而我们的身体会在休息时利用营养修复肌纤维,并让它变得更粗壮。持之以恒,运动员总能练出理想的身材。

大部分人锻炼身体是为了健康,但不论进行的是什么运动,追求领域内的极限几乎只会对身体造成伤害,健美尤其是如此。健美比赛偏好壮硕的肌肉,而且往往超出了人类身体自然生长的极限。为了练出“拉丝感”的肌肉线条,药物刺激的诱惑实在是太大了,而这会对身体产生严重的伤害。

哺乳动物(也包括人类)的肌肉生长始终受到各种激素水平的限制,比如类固醇和睾酮,它们会启动肌肉细胞相关基因的表达,提高肌肉细胞的蛋白质合成速率,让蛋白质合成速度远远大于分解量。女性体内睾酮含量远低于男性,因此女性增肌训练的效果也往往比男性差得多。

总有人想通过“邪道”提升自己的健身表现。一些人已经不满足于传统的健身补剂(蛋白粉、肌酸等),会选择给自己注射增肌激素。这些增肌激素几乎都是受我国法律管制的兴奋剂,绝大部分情况下的使用都是违法的,且完全违背医学伦理。它们会带来严重的生命安全风险。例如,类固醇不仅会增大四肢的肌肉,同样也会让心脏肌肉增长,导致心肌肥大的风险显著增高,可能会引发心律失常、心肌梗死甚至猝死。

例如,2025年8月6日,中山大学体育部副教授、全国健美健将刘一阳猝然离世。据报道,他去世前正在为9月的香港健美大赛备赛。虽然没有明确的死因,但多个信号指向类固醇的过度使用、极限压榨身体等因素。

在我国,或许是因为严格的医学广告管制,以及相对保守的文化氛围,人们对“打药健身”普遍持有负面态度。但在药物滥用成为常态的美国,类固醇、睾酮滥用的情况要恶劣得多。在美国的一些健身房中,甚至会专门设置医疗废物垃圾桶,供健身者丢弃用过的注射器。睾酮药物厂商甚至会在健身房中打广告,声称睾酮可以增肌,并能提升性能力。

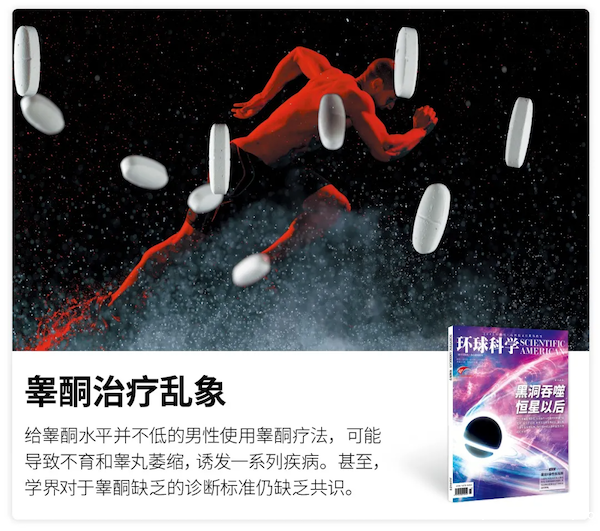

他们绝对不会向使用者告知长期注射睾酮的副作用:长期注射睾酮可能导致使用者睾丸萎缩,甚至提升猝死风险。如果你想了解更多关于睾酮疗法的乱象,欢迎阅读《伟德手机app下载安装官网》8月刊《睾酮治疗乱象》一文。

参考链接:

《睾酮治疗乱象》

https://totalshape.com/supplements/can-steroids-make-you-taller/

https://news.qq.com/rain/a/20240815A09QQ700

https://cbgc.scol.com.cn/news/6610311

]]>

撰文 | 黄雨佳

审校 | clefable

记得我上大学军训时,教官曾在大喇叭里讲过一个真实案例:一名习惯性便秘的同学,突然开始频繁腹泻。他起初没当回事,直到症状严重才去就医,结果已是结直肠癌晚期,不久便离开了人世。尽管这个故事深深印刻在我的脑海里,可我始终觉得结直肠癌是种“老年病”。直到前些年,家里一位和我年纪相仿的亲戚也因结直肠癌去世,我才意识到,得结直肠癌的年轻人并不罕见,甚至似乎越来越多了。

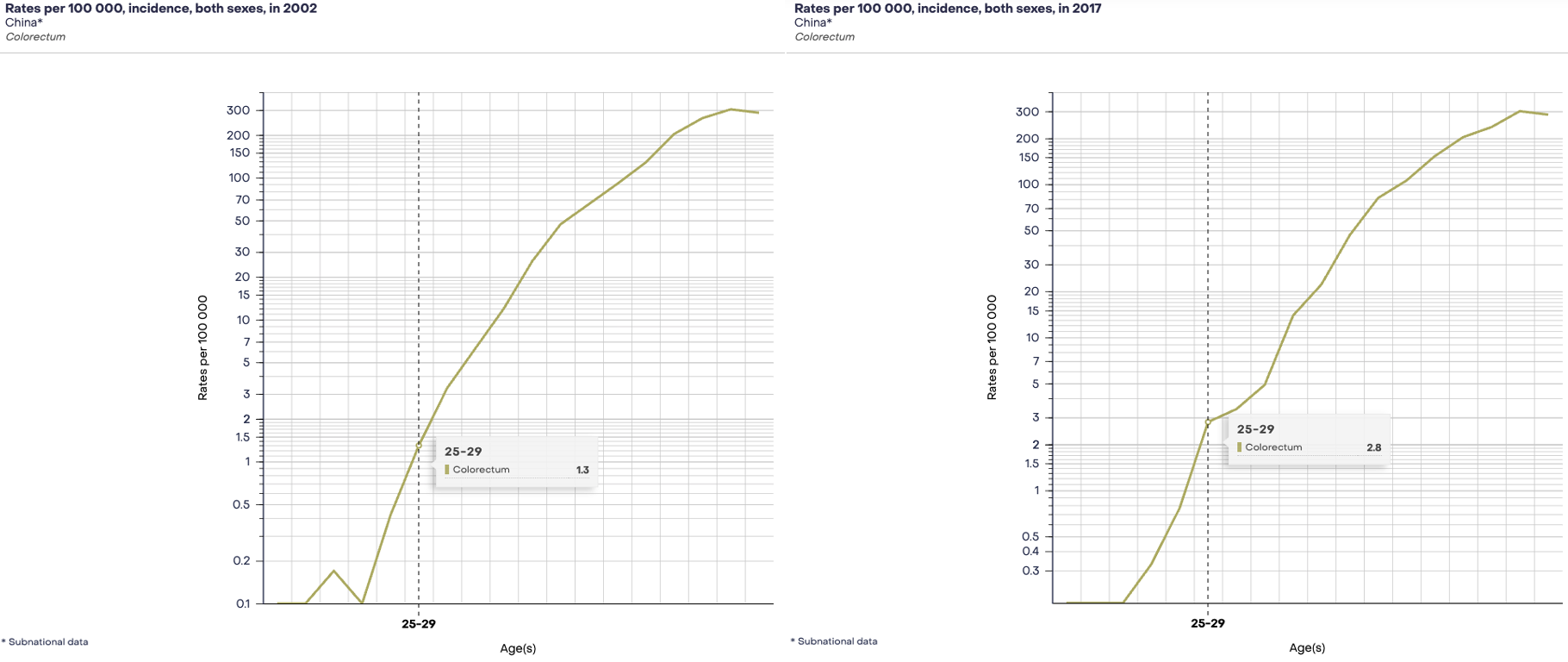

这并不是我的错觉。根据世界卫生组织(WHO)全球癌症观察站(Global Cancer Observatory)提供的数据,2002-2017年,我国25~29岁人群的结直肠癌发病率在短短15年间翻了一番。相比之下,80~84岁老年人的发病率虽仍然很高,但变化不大。更令人担忧的是,这种趋势并非只在中国出现。过去20年,全球50岁以下人群的结直肠癌发病率显著上升,大约每十年翻一番。照此下去,到2030年,结直肠癌将成为青壮年癌症死亡的首要原因。

令人不解的是,这些早发患者往往没有家族病史,也很少有肥胖、高血压等传统风险因素。科学家怀疑,很可能是某种环境因素在背后作祟。在一篇今年4月发表于《自然》(Nature)的论文中,美国加利福尼亚大学圣迭戈分校(UCSD)的研究人员为我们揭示了一种新的可能:在早发性结直肠癌发病率激增的背后,或许与人们童年时期接触过一种名为colibactin的细菌毒素有关。

背后元凶

要找到早发性结直肠癌的致癌因素并不容易。不过,许多致癌因素会在DNA上留下“指纹”。它们不仅会带来基因突变,还会形成特有的突变模式。于是,研究人员决定从癌症组织的基因组数据入手寻找线索,分析了来自4大洲11个国家的981份结直肠癌患者肿瘤样本。

他们发现,在早发性结直肠癌样本中,有两种DNA突变模式(SBS88和ID18)的出现频率显著高于老年发病患者。具体而言,在50岁前确诊的患者体内,SBS88出现的频率是50岁后确诊患者的2.5倍,ID18的出现频率更是高达4倍。同时,这些突变模式在早发性结直肠癌高发的国家尤为普遍,还与大量能推动肿瘤发生发展的关键基因突变有关。

此前的研究早已证实,这两种突变模式与一种名为colibactin的细菌毒素密切相关。Colibactin是一种基因毒素,由大肠杆菌等细菌产生。当它们与竞争的细菌发生“战争”时,就会用这种化合物来破坏对方的DNA。不幸的是,人体细胞暴露于colibactin后,同样也会出现DNA双链断裂和染色体畸变。大约10%~15%的结直肠癌病例体内都存在与colibactin相关的突变,科学家也早已将这种毒素列为结直肠癌的风险因素,只是一直没有将它与结直肠癌的早发联系起来。

值得注意的是,并非所有大肠杆菌都能制造colibactin,只有基因组中携带pks毒力岛的菌株才具备这一能力(其他细菌也需要pks毒力岛才能产生colibactin)。但奇怪的是,研究人员在很多拥有SBS88和ID18突变的患者体内,并没有直接检测到拥有pks毒力岛的细菌,两者似乎又没了关联。不过,这些突变模式会在基因组上留下“历史记录”,研究人员可以分析它们在基因组上出现的时间。研究结果表明,这些基因突变往往出现在癌症发生的早期阶段。

这篇文章的通讯作者卢德米尔·亚历山德罗夫(Ludmil Alexandrov)推测,患者接触这些产colibactin细菌的时间,可能是在确诊结直肠癌的数十年前。换句话说,这些患者很可能在儿童时期(例如10岁前)就接触过产colibactin的细菌,他们的结直肠上皮细胞因此出现了大量DNA损伤,相当于提前积累了普通人需要几十年时间才能积累的突变。

随着肠道菌群的自然更替,这些细菌已经慢慢被其他微生物取代,可它们在人肠道细胞基因组上留下的伤痕成了一颗“定时炸弹”。于是本该在老年才高发的结直肠癌,才会提早在年轻人身上出现。亚历山德罗夫说:“如果一个人在10岁前就有了这些突变,那么他们患上结直肠癌的时间线可能会提早数十年。原本要到60岁才发病的人,可能40岁时就患病了。”

多种因素

不过,产colibactin的细菌并非唯一与结直肠癌相关的微生物。在这项研究中,团队还发现了一种名为SBS89的基因突变。它与SBS88和ID18在许多方面都非常相似,很有可能也与某种肠道细菌有关,而且很可能也出现在患者的生命早期。此外,过去的研究也表明,一种名为具核梭杆菌(Fusobacterium nucleatum)的细菌,可以通过其他方式促进肿瘤细胞增殖并逃避免疫系统,来推动结直肠癌的发展。

至于孩子们究竟如何接触到了这些产colibactin的细菌,科学家目前仍不清楚。而且,大约有20%~30%的人体内都携带有pks毒力岛的细菌。它们并非近几十年才出现,可结直肠癌的激增却是在近几十年。因此,研究人员推测,抗生素的使用和饮食习惯的变化等可能起到了推波助澜的作用。例如,一项2025年3月发表于《自然·微生物学》(Nature Microbiology)的研究就表明,饮食中的膳食纤维其实可以抑制产colibactin的大肠杆菌在结直肠癌中的致癌潜力。

亚历山德罗夫发现,colibactin相关突变在美国和西欧更常见,而在非洲和亚洲的农村及非工业化地区则较为罕见。其他研究团队也曾发现,生命早期使用抗生素与日后患结直肠癌的风险增加有关。因此,亚历山德罗夫推测,分娩方式(顺产或剖腹产)、母乳喂养情况、抗生素暴露以及儿童时期的饮食(例如是否摄入大量超加工食品)等,都可能会影响产colibactin细菌。不过,这些推测仍需进一步验证。他计划在后续工作中进一步探索这一问题,希望最终找到能帮助人们避免或减少接触colibactin的方法。

不过,亚历山德罗夫同时强调,这项研究只是发现了早发性结直肠癌与colibactin相关突变之间的关联,为“童年接触colibactin可能与早发性结直肠癌有关”提供了有力的支持。但要确定二者之间明确的因果关系,还需要更深入的研究。如果这种因果关系最终被证实,那么早发性结直肠癌发病率在过去几十年激增的现象,很可能与产colibactin细菌在人群中变得流行有关。

更重要的是,这项研究为我们提供了一个新的视角。不仅是结直肠癌,其他癌症也可能存在类似的机制:很可能我们童年时期接触过的某种环境或微生物因素,已经悄无声息地埋下了疾病的种子。例如,一项2025年5月发表于《柳叶刀·微生物》(The Lancet Microbe)的研究就发现,膀胱癌、前列腺癌等同样与产colibactin细菌高度相关。

因此,癌症预防的窗口也许比我们想象的要早得多。如果我们能深入理解这些“童年定时炸弹”的形成机制,并采取有效措施避免儿童时期接触有害的环境因素,或者通过特定方法降低其危害,那么我们就有可能大幅降低多种早发性癌症的发病率,在癌症尚未萌芽时切断其根源。

参考链接:

https://gco.iarc.fr/overtime/en/dataviz/age_specific

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09025-8

https://www.nature.com/articles/s41564-025-01938-4

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(24)00283-0/fulltext

https://today.ucsd.edu/story/childhood-exposure-to-bacterial-toxin-may-be-triggering-colorectal-cancer-epidemic-among-the-young

https://www.npr.org/sections/shots-health-news/2025/04/25/g-s1-62623/colon-cancer-gut-health-microbiome-young

]]>