撰文 | 王怡博

审校 | 王昱

阿夫萨内·拉比伊(Afsaneh Rabiei)永远都不会忘记参观工厂的那天。她在学校的组织下参观伊朗一家工厂,看到通红的钢铁在产线上滚动,然后被改变成任何形状。拉比伊现在是美国北卡罗来纳州立大学(NC State University)机械与航空航天工程系的教授,那是她爱上工程学的时刻。

初遇工程学的惊喜时刻激励拉比伊到伊朗德黑兰、日本东京以及美国马萨诸塞州等地学习材料科学与工程学,而这些经历也为她新材料的发明奠定了基础。从汽车保险杠到防弹装甲再到生物医学设备,各个领域都可能被这种突破性的材料彻底改变。

爱上工程的她

1978年,拉比伊进入伊朗谢里夫理工大学(Sharif University of Technology)学习材料科学与工程。这所学校被誉为伊朗的麻省理工学院,每年在伊朗全国只招收约700名学生。但不幸的是,那一年伊朗伊斯兰革命(又称1979年革命)开始了。

1977至1978年,伊朗民众发起了反对伊朗君主体制的大规模示威活动,到1978年年底,罢工及示威活动已然成为一场广泛的起义,使得伊朗整个国家陷入瘫痪,最终导致统治伊朗的最后一个王朝——巴列维王朝(Pahlavi dynasty)于1979年被推翻。受此影响,拉比伊直到1986年才完成本科学业。

毕业后,拉比伊先在工业界度过一段时间,作为一名工程师积累了许多关于铸造、焊接和材料测试方面的经验。然后,她在20世纪90年代初重返学术界,并于1997年从日本东京大学获得先进材料博士学位,还在美国哈佛大学做了近3年的博士后研究。之后,她来到北卡罗来纳州立大学机械与航空航天工程系从助理教授开始做起。

由于拉比伊的博士研究涉及金属基复合材料,例如将碳纤维与铝结合来增加材料的硬度,后来在哈佛大学期间主要关注金属泡沫(metal foam),也就是将气体或发泡剂引入熔融金属中,制造出多孔且轻质的材料。

于是,在北卡罗来纳州立大学,拉比伊决定利用她在东京大学和哈佛大学的研究经验,创造一种新材料。她于2024年接受北卡罗来纳州立大学的采访时,回忆道,“最初,我的想法是(利用这笔资助)制造一种比铝轻、比钢强的全新材料,”最终用在航空航天、医疗、汽车和其他行业中。

经过5年的研究,拉比伊和同事终于取得重要的结果。他们发现,如果在汽车的保险杠后面放置两块他们开发的新材料,就算汽车以约每小时45公里的速度发生碰撞,乘客感受到的冲击力也将与以每小时8公里的碰撞相当。这种新材料被拉比伊和同事称作“复合金属泡沫”(Composite Metal Foam,简称CMF),至今已被他们研究了20多年。

抵御子弹与冲击

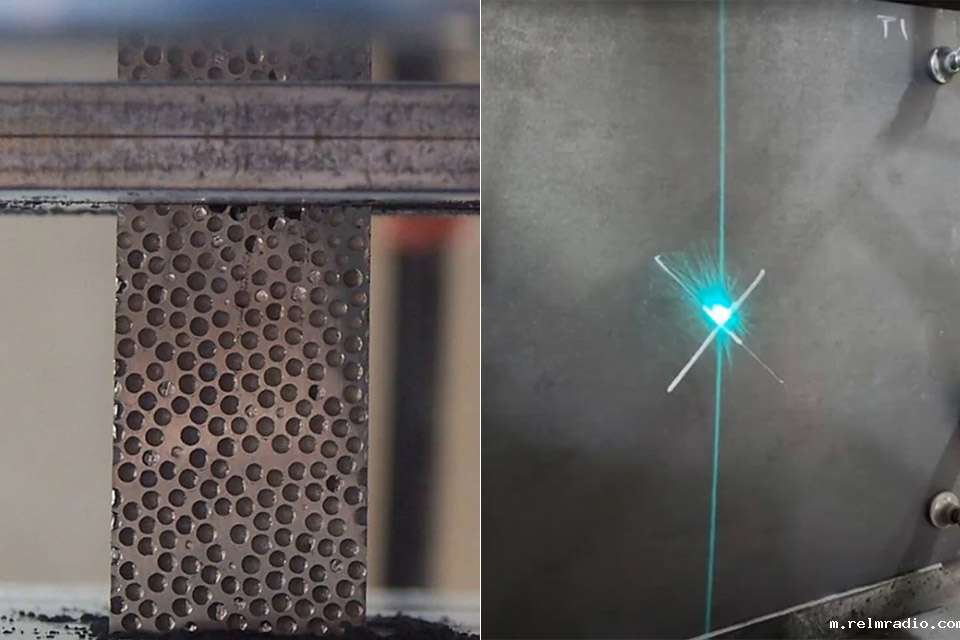

金属泡沫是一种金属多孔材料,有点像蓬松、多孔的金属海绵。普通金属泡沫有一个明显的弱点,材料中孔洞尺寸和形状不一致、不可控。拉比伊选择使用标准尺寸的单元作为孔洞,并使用金属基体支撑一个个孔,从而达到更好地吸收能量的作用。

具体来说,他们制造的其实是一种由中空金属球(由不锈钢或钛等材料制成)嵌入金属基体(由钢、钛、铝或其他金属合金制成)的泡沫,因而叫做复合金属泡沫。这种材料据称“像钢一样坚固,像铝一样轻巧”。

在实验室里,拉比伊和同事将一块复合金属泡沫和实心钢分别砸向机器的基板。结果显示,被金属泡沫砸中的基板没有凹陷,说明复合金属泡沫能够吸收能量并保护基板。相应的,被实心钢砸中的基板有明显的凹陷,表明钢会把能量直接传递给基板,不提供任何保护。这项测试让拉比伊想到,他们发明的复合金属泡沫材料也许可以用在需要轻质、抗冲击特性的结构中,比如飞机和船只。

拉比伊带领团队制作了基体和球体均为钢的复合金属泡沫,并证明这种金属泡沫能够阻挡炸药的轰击。在实验中,这种金属泡沫抵挡住了以约1500米每秒的速度传播的爆炸冲击波和碎片,它们仅仅来自约45厘米外爆炸的弹药。

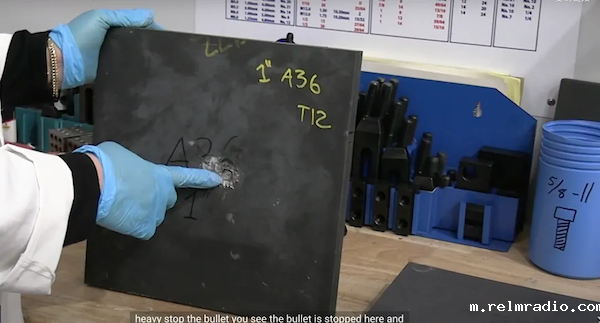

他们还利用高速摄像,展示了他们制造的复合金属泡沫能够在总厚度小于2.54厘米的情况下,抵御一枚7.62毫米口径(尺寸为7.62×63毫米)的M2穿甲弹。该子弹按照美国国家司法研究院(National Institute of Justice,简称NIJ)的标准测试程序发射。结果仅在由复合金属泡沫制成的复合装甲背面留下一个小于8毫米的凹陷。作为参考,美国国家司法研究院的标准允许防弹衣或防弹盔甲的凹陷最多达44毫米。

后来,拉比伊他们也使用.50口径(尺寸为12.7×99毫米)的普通弹和穿甲弹分别进行了测试。测试中,子弹初速为500米每秒至885米每秒。结果显示,由陶瓷面板、钢-钢复合金属泡沫和铝制薄背板组成的硬质装甲系统能够吸收普通弹72%~75%的动能,以及穿甲弹68%~78%的动能。

换句话说,他们制得的复合金属泡沫足够坚固,能够使一颗高速射来的穿甲弹变成粉末并能抵挡爆炸带来的冲击。再加上这种材料非常轻,因此在制造新型防弹衣和车辆装甲方面具有显著优势。

多孔更坚固

除了用作防弹盔甲,钢复合金属泡沫还能用于飞机机翼。他们将钢-钢复合金属泡沫浸入疏水性环氧树脂中,并采用真空力将树脂注入到中空金属球和钢基体中的其他孔隙中,使约88%的孔隙被环氧树脂填充。

测试结果表明,注入树脂的钢复合金属泡沫的接触角比航空级铝合金高130%。接触角是衡量水在材料表面形成水珠程度的指标,接触角越高,水越容易从表面流下。此外,在昆虫附着力和喷砂磨损试验中,注入树脂的钢复合金属泡沫的表现都优于航空级铝合金。目前,铝合金是制造飞机机翼的首选材料。而拉比伊团队的测试表明,注入树脂的复合金属泡沫为飞机机翼的材料选择提供了新的、更优的替代方案,有望在航空航天领域得到应用,提升飞机的整体性能和经济性。

材料科学家往往热衷于追求高密度材料,认为材料越致密,强度越大。然而,自然界却倾向于选用多孔材料来制造大型生物的骨架,包括我们的骨骼,以及深海中的珊瑚等。

而拉比伊等关注金属泡沫的材料学家或工程学家的研究也证明,一些特别制造的多孔材料反而比实体材料更坚固耐用。这意味着,人们在探索新材料时不妨模仿大自然,探索那些看似不完美、拥有许多孔隙的物质。

参考链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adem.201600776

https://2024.sci-hub.se/1348/6fe3fd0566c795ca13edecba6556888a/rabiei2009.pdf

https://news.ncsu.edu/2016/04/metal-foam-tough-2016/

https://news.ncsu.edu/2019/06/metal-foam-stops-50-caliber/

https://news.ncsu.edu/2019/10/metal-foam-for-aircraft-wings/

https://www.nsf.gov/news/foamy-invention-could-save-energy-lives

https://engr.ncsu.edu/news/2024/03/19/unlikely-entrepreneur-and-nc-state-professor-is-changing-the-world-of-materials-science/

https://www.wunc.org/news/2025-02-24/strong-steel-lightweight-aluminum-raleigh-company-revolutionary-material-market

https://businessnc.com/big-future-seen-for-n-c-state-profs-composite-foam-startup/

]]>

撰文 | 二七

审校 | 王怡博

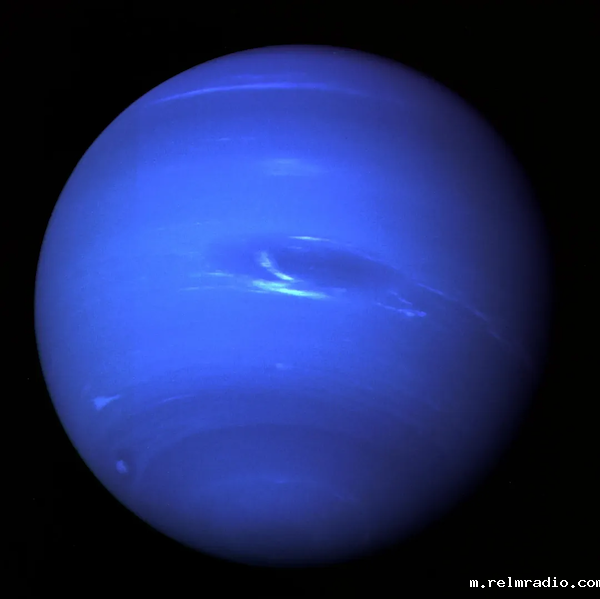

1986年1月,美国航空航天局(NASA)的“旅行者2号”(Voyager 2)探测器首次路过了天王星。1989年8月,在离开太阳系的途中,它又飞越了海王星,并为人类带来了这颗行星的第一张特写照片。而在此之后,一直到今天,都再也没有航天器造访过海王星。

或许是遥远的距离让天王星和海王星笼罩着一层神秘感,在关于这两颗行星的诸多想象中,最浪漫的一个或许是在这些巨大行星的深处,可能下着一场旷日持久的“钻石雨”。

天王星和海王星被称为气态巨行星,这个名字源于它们的组成成分:在天王星和海王星内部,构成它们流体地幔的主要成分是水、氨和甲烷。早在旅行者2号飞掠天王星和海王星,甚至早在它起飞之前,科学家就已经猜测过 “钻石雨”的存在。原理非常简单:随着深入行星的内部,物质会变得越来越高温和稠密。根据初步的计算,在这些行星的深处,强大的压力能将甲烷分子分解,让碳原子释放出来。随后,这些碳原子相互结合,形成长链结构,再进一步相互挤压,就能排列成钻石晶体的结构。

由于这些钻石结晶密度很高,它们会穿过超高压的地幔,坠向行星的内核。在这个过程中,它们还会被过高的温度再次汽化并上升,如此循环往复,便形成了这场发生在行星内部的钻石雨——尽管我们可能很难有机会挖到这些钻石了。

塑料变成钻石

想要验证“钻石雨”的理论,除了把航天器送入天王星和海王星的内部,还可以尝试在实验室里模拟出天王星和海王星内部的环境。2024年,美国加利福尼亚州SLAC国家加速器实验室带领团队在位于德国的欧洲X射线自由电子激光器上通过实验发现,“钻石雨”形成所需的压力和温度条件可能比之前认为的更低,并把相关研究结果发表在了《自然·天文学》(Nature Astronomy)上。

研究者使用了一种名为金刚石压砧(DAC)的精密设备。这个装置的核心是两颗顶对顶放置的金刚石——也就是钻石。拧紧螺丝,两颗钻石的尖端可以对夹在中间的样品施加超乎想象的压力。再把样品暴露在高能X射线中,从而实现加热,一个微型的“行星内部”就在实验室内出现了。

在这项研究中,团队并没有直接使用甲烷,而是选择了一种更稳定的碳源——聚苯乙烯,也就是常见的泡沫塑料。研究发现,在大约2200摄氏度和19吉帕的条件下(接近天王星和海王星内部浅层的环境),聚苯乙烯就开始结晶形成钻石了。这样的条件虽然听起来依然很严苛,但已经比此前的类似实验中需要的压力值低了很多。

研究者之所以关注这个问题,是因为或许可以解释天王星和海王星特殊的磁场结构——与地球不同,天王星和海王星并不具备对称的磁场。而如果钻石雨可以在更浅的深度形成,那么这些钻石颗粒就拖拽着气体和冰向核心方向下沉,由此可能影响行星的磁场。

超强的酸

而最近,在一项发布于预印本网站arXiv的论文(未经同行评审)中,法国索邦大学的研究团队展示了水在另一种极端环境的状态,即在这种条件下,水也会变成“极端环境”的一部分。

在我们熟悉的条件下,水分子只会发生极为微弱的电离,这让水一直保持在接近中性的状态。但研究者发现,“在超高压与高温环境下,普通水会呈现出非凡的特性——转变为一种极强的酸,我们也把它叫做‘超强酸’,它的酸性可以达到硫酸的数十亿甚至数万亿倍。”法国索邦大学的Flavio Siro Brigiano在接受《新科学家》(New Scientist)的采访时说道。

研究者并没有真的在实验室中模拟出这种极端环境,而是利用机器学习算法,建立了一个高效的计算机模型,来模拟超高压与高温条件下的原子与分子运动及其化学反应。

模拟显示,在1727~2727摄氏度的高温,以及22~69吉帕的极端压力环境下,水分子会发生强烈的电离。此时,在水和甲烷的混合流体中,水的酸性甚至强到可以给甲烷一个质子,让甲烷分子变成CH5+离子。

之所以关注CH5+离子,是因为它的形成会开启一个重要的反应链条:CH5+离子并不稳定,极易释放出H2分子,由此产生高活性的碳正离子(CH3+),进而驱动烃类的碳链增长,最终使得碳原子按照特定结构排列形成有序的纳米钻石。

这篇文章的作者之一、法国国家科学研究中心的 Arthur France-Lanord 指出,水的这一化学特性或许也能解释天王星和海王星中钻石雨的成因。“更重要的是,”文章中写道,“该研究提出了一个普适的化学反应网络,展示了行星内部和高温高压实验中可能发生的反应过程”

当然,目前还缺少直接实验证据,这也是研究者希望下一步可以进行的工作。他们期待,如果能够在实验室条件下复现这种现象,水的这种神奇特性或许还能带来更多应用。

参考链接:

https://arxiv.org/html/2503.10849v1

https://www.nature.com/articles/s41550-023-02147-x

https://www.newscientist.com/article/2473296-water-can-turn-into-a-superacid-that-makes-diamonds/

https://www.nasa.gov/solar-system/30-years-ago-voyager-2s-historic-neptune-flyby/

https://www.sciencealert.com/diamonds-could-be-raining-from-the-sky-on-far-more-planets-than-we-realized

https://www.eurekalert.org/multimedia/948256

]]>

撰文 | 不周

审校 | 王昱

“所以请不要再发现新的星系了,”意大利比萨高等师范学校(Scuola Normale Superiore)的宇宙学家安德烈亚·费拉拉(Andrea Ferrara)在美国加利福尼亚州圣巴巴拉的科维理理论物理研究所(KITP)去年8月的会议上结束了自己的发言,引来了参会者的一阵笑声。

在那次报告中,费拉拉尝试用他的模型解释韦布空间望远镜(JWST)在早期星系中观测到的异常明亮的星系。但他不得不承认,对于红移达到惊人的14的星系(诞生于宇宙大爆炸后约3亿年),他的模型就不管用了。对于参会的天文学家,这一幕实在太眼熟了。

意料中的意外

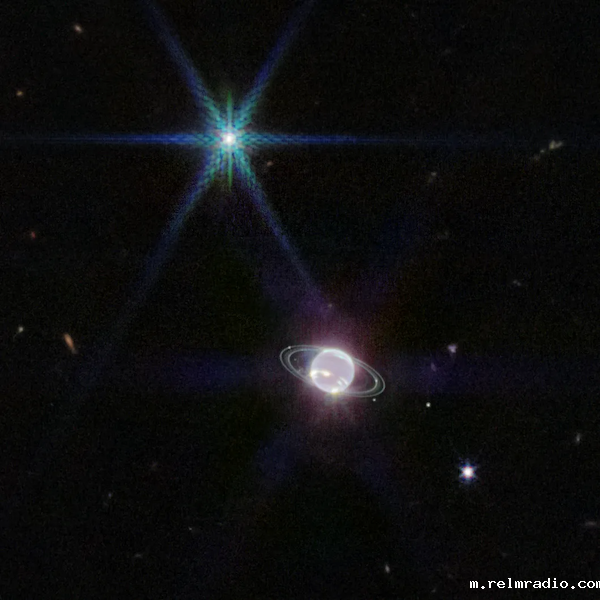

JWST升空后,源源不断的观测数据带来了越来越多的矛盾。未解之谜如泉涌般一个个冒出来,令人目不暇接。对于这种情况,天文学家并不意外。毕竟,JWST是有史以来最为强大的空间望远镜,它能探测到宇宙极深远处传来的光,带我们追溯宇宙诞生之初的10亿年中发生了什么。而我们并不那么了解早期宇宙。但即使谜团涌现都在意料之中,“小红点”的发现依然让人颇感意外。

在众多奇奇怪怪,诸如“宇宙葡萄”“宇宙香蕉”之类的新发现中,黑暗中的一个个小红点看上去平平无奇。但当天文学家聚集在KITP会议上,庆祝并讨论JWST的新发现时,这些小红点却是最为瞩目的研究对象——除了体积微小(不到银河系直径的2%),发出明亮的红光,高速旋转,大约在宇宙诞生约6亿年时点燃,持续闪耀约10亿年这些信息外,天文学家几乎对它们一无所知。

小红点究竟是什么?是小型的红色星系,超大质量黑洞,还是紧凑的气体球?每种理论似乎都能说得通,却也存在薄弱之处。观测者曾认为它们是成熟的、红移更高的星系,但如此小的尺寸和亮度,需要密集得不可思议的恒星群;超大质量黑洞倒是可以解释小红点紧凑的尺寸,但这类黑洞发出的紫外线和X射线,几乎没有在小红点处观测到。对于后者,有研究者试图通过尘埃遮蔽理论解释微弱的紫外线和X射线信号,但后续观测却证实,红光并非尘埃导致。而如此混沌的未知,也让小红点成为JWST迄今最大的发现之一。

不过在今年三月,有两个团队各自独立地分析了某个小红点发出的光谱,在预印本文库arXiv发表的论文中,他们提出了一个大胆的新图景:小红点其实是“黑洞星”。这类天体有着和恒星大气层类似的厚厚的气体茧,其核心是一个活跃的黑洞,也被称为“准恒星”。

恒星与黑洞

从古至今,人类从未停止过探索予地球生命的母星。可以说,对于太阳所属的这类天体——恒星,我们已经很熟悉了。最初在分子云中引力坍缩形成的原恒星核,会不断吸积物质,进入长达数十亿年的主序阶段——核心的氢原子核发生聚变反应,释放巨大能量,向外推动物质,抵抗引力引起的向内坍缩。当核心的氢耗尽后,大质量恒星(约8倍太阳质量)会依次进行更重元素的聚变反应,提供能量的效率越来越低,直到最终无法支撑自身重量,形成明亮的超新星爆发,其残骸质量如果足够大,就会坍缩为黑洞。可以说,恒星与黑洞就像天体“生”与“死”的两个阶段。

当然,它们也是“吞噬者”与“小零食”的关系。“光都无法从事件视界逃脱”,这大概是黑洞留给我们最深刻的印象——神秘的宇宙“饕餮”。通过吞噬事件视界外吸积盘中的物质,或者时不时撕碎一颗过路的恒星,黑洞慢慢地成长,变得越来越重。不过这个过程的效率并不高,若想从数倍太阳质量的恒星级黑洞成长为上万倍太阳质量的大质量黑洞,通常需要数十亿年。这引出了天体物理学中的一个重要谜题:既然黑洞的成长如此“按部就班”,那些在宇宙大爆炸后短短几亿年就出现的数十亿倍太阳质量的超大质量黑洞,是如何形成的呢?对此有两种主要的理论解释:来自第一代恒星残骸的“轻种子”长时间高效吸积,以及直接由大质量气体云坍缩,能在极短时间内形成庞大黑洞的“重种子”。

而正是基于重种子模型,2006年,美国科罗拉多大学博尔德分校的理论天体物理学家米奇·贝格尔曼(Mitch Begelman)和同事提出,或许在早期宇宙中,存在这样一类奇特的天体,其原恒星核直接坍缩成一颗黑洞,但外层物质形成了一个厚实的包层,从外部观测,就像一颗恒星一样——只不过超级无敌大。尽管恒星与黑洞的组合听上去很不可思议,但这种准恒星机制既能直接且快速地形成重种子黑洞,同时也不违背普通恒星演化的理论机制,或许可以填补星系演化过程中缺失的一环。

“黑洞星”的诞生

要想理解这种奇特的天体,我们需要回到宇宙大爆炸后不久的“宇宙黎明”。在那段黑暗的时期,宇宙中几乎只有氢和氦两种元素,没有任何能帮助气体云快速冷却的碳、氧等重元素。这导致气体云始终处于高温致密的状态,为形成超大质量的天体创造了得天独厚的条件。正是在这种贫金属环境中,诞生了宇宙中的第一代恒星,它们质量巨大、异常明亮且生命格外短暂,它们的残骸被认为是宇宙中“轻种子”黑洞的来源。

但贝格尔曼和同事认为,这种特殊的环境,也为准恒星的形成提供了可能。当巨大的气体云发生引力坍缩,其核心区域的密度很容易达到极限,直接形成一颗黑洞。其周围的包层物质依然无比致密,巨大的压力会不断将物质推入黑洞,使黑洞得以突破爱丁顿极限的限制——黑洞周围的吸积盘高速旋转,粒子摩擦产生的高温辐射,会将大部分物质吹离黑洞,导致其增长速度存在极限——能够快速成长,在短时间内高效吸积大量物质。

准恒星“暴食”的过程极为剧烈,会释放出大量能量,其辐射压强也远超所有恒星核——足以撑起数百万倍太阳质量。恒星吞噬物质向外爆发的辐射与气体包层向内收缩的引力,达成了奇妙的平衡。随着气体包层不断变薄,向外膨胀,这颗准恒星体积会越来越大,直到它体内的“饕餮”过于膨胀,最终撕碎外壳,留下上千倍太阳质量的“重种子”黑洞。

新题旧解

天文学家一直在试图理解宇宙早期超大质量黑洞的形成过程,准恒星机制也只是其中的一种理论解释。但宇宙的谜题并不会等你解决完一个,再贴心地出现下一个。而小红点谜题的出现,也再次令科学家想起准恒星的猜想。

据7月底《科学》新闻(Science news)报道,两个研究团队各自分析了某个特定小红点的光谱。结果显示,这些光呈现出恒星典型的宽光谱,其峰值为红光,穿插着一些狭窄的吸收线——大气中的氢吸收某些波长的光形成的谱线。除此之外,小红点光谱中还包含一些明亮的发射线,这是活跃黑洞周围高温气体的特征谱线,由于高温气体中的粒子运动速度过快,这些发射线会因多普勒频移变宽。

而未能在小红点处观测到强烈的紫外线和X射线信号,也可以用厚厚的气体包层来解释:包层的密度极高,能吸收能量最高的紫外线和X射线。尽管是气体,但它们基本可以看做是不透明的,也因此整个气体球看上去就像恒星一样辐射。

早在2006年提出准恒星模型的贝格尔曼,也再次和同事发表了一篇预印本文章,重新阐述了他提出的准恒星假想。通过计算,他们推测准恒星系统的体积将比太阳系还要大。而如果JWST观测到的小红点真的是准恒星,考虑到小红点在早期宇宙中如此常见,物理学家开始怀疑,这些巨大的气体球是否是黑洞生长和星系演化的重要组成部分。

为了更好地理解这种现象,研究人员正试图在距离地球更近的地方,搜寻类似小红点的天体。最近,清华大学研究团队在arXiv上发表了另一份报告称,他们在调查斯隆数字巡天的早期观测数据时,发现了几个距离地球仅25亿光年、看起来像小红点的天体。他们未来将用哈勃空间望远镜进行更多的近距离观察,看是否存在能揭示准恒星的迹象。

参考文章:

《伟德手机app下载安装官网》2025年1月刊《目击最初的宇宙》

《伟德手机app下载安装官网》2023年12月刊《怪兽黑洞涌现》

https://www.science.org/content/article/early-universe-s-little-red-dots-may-be-black-hole-stars

https://arxiv.org/abs/2505.18873

https://arxiv.org/abs/2503.16600

https://arxiv.org/abs/2503.16596

https://arxiv.org/abs/2507.09085

https://arxiv.org/abs/2507.10659

https://www.quantamagazine.org/jwst-spots-giant-black-holes-all-over-the-early-universe-20230814/

https://sites.google.com/view/sources-black-hole-star

]]>

撰文 | 王昱

审校 | 冬鸢

我们在中学课本上都学过牛顿运动三定律:惯性定律、加速度定律、作用力与反作用力定律。1687年,牛顿在《自然哲学的数学原理》里提出了这三条定律。但其实,这三条定律都不是牛顿首先提出的。

牛顿自己就在《自然哲学的数学原理》中,将前两条定律归功于伽利略。在牛顿之前,翰内斯·沃利斯(Johannes Wallisius)、克里斯托弗·雷恩(Christophorus Wrennus)和克里斯蒂安·惠更斯(Christianus Huygenius)先后提出了类似于牛顿第三定律的动力学原理,牛顿则是从他们的发现中总结出了更简明的牛顿第三定律。

正如牛顿在给自己的死对头——罗伯特·胡克(Robert Hooke)的回信中写到的一样:“如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上。”(If I have seen farther, it is by standing upon the shoulders of the giants)

不过最近越来越多解读认为,牛顿这样写并不是为了表达自己的谦卑,而是为了嘲讽胡克身材矮小。胡克年轻时就患有严重的驼背,他和牛顿还在科学观点上有诸多冲突。其中最著名的就是关于万有引力定律的争论,胡克声称是牛顿剽窃了他的想法。作为回应,权势滔天的“牛爵爷”封杀了胡克所有的画像,我们至今都不知道胡克——这名历史上伟大的科学家长什么样子。

这两位科学巨匠的冲突也说明,一条科学规律究竟是谁先发现的,结论往往伴随着争议和模糊。实际上,在科学史上这样的例子还有很多。有大量“张三定理”其实并不是由“张三”最早发现的。

例如,高斯分布(Gaussian distribution,也叫正态分布)最早并不是由高斯发现的。法国数学家亚伯拉罕·棣莫弗(Abraham de Moivre)早在1733年就引入了这种数学工具,但却在1794年以高斯命名。

在天文学上计算宇宙膨胀速度的哈勃定律也不是由埃德温·哈勃(Edwin Hubble)最早提出的。比利时物理学家乔治·勒梅特(Georges Lemaître)提出“哈勃定律”的时间比哈勃本人还要早两年。

密码学上常用的RSA加密算法,是以三名麻省理工学院教授罗纳德·李维斯特(Ron Rivest)、阿迪·萨莫尔(Adi Shamir)和伦纳德·阿德曼(Leonard Adleman)在1977年一起提出的。但早在1973年,英国数学家克利福德·柯克斯(Clifford Cocks)就在工作文件中提出了相同的算法,但他的发现被英国政府通讯总部列为机密,一直到1997年才发表。

施蒂格勒命名法则

在英文中,有一个单词专门表示用某人的名字来给某条定律、发明冠名的命名方式——eponymy。但我们刚才已经看到了大量反例,如果继续探究下去,还有很多反例等着你发现。大部分定律、发明的冠名都多少有些名不副实。这本身甚至也是一种规律,它叫“施蒂格勒命名法则”(Stigler’s law of eponymy)。

1980年,美国芝加哥大学统计教授史蒂芬·史蒂格勒(Stephen Stigler)提出了这个定律,文章的名字就叫《施蒂格勒命名法则》。它的最简单形式就是:“没有任何科学发现是以其最初的发现者命名的。”

历史上很多发现往往被归功于将这个发现发扬光大的人,而不是最初的发现者。并且常常会有很多人会在同一时间段得出同一个新想法。例如牛顿和莱布尼茨关于微积分发明权的争议。

施蒂格勒命名法则自身当然也符合这一法则。史蒂格勒将该规律最早的发现者归功于社会学家美国社会学家罗伯特·默顿(Robert Merton),他在1968年就注意到了类似的现象。1903年,著名作家马克·吐温(Mark Twain)也曾在给海伦·凯勒的信中写下过类似的一段话:

“发明电报、蒸汽机、留声机、照片、电话或任何其他重要的东西,都需要上千人共同努力——而最后一人却获得了全部的功劳,我们则忘掉了其他人。他只是添了一小份力——这就是他所做的全部。这些例子应该教会我们,所有源于智慧的成果中有九成九都是纯粹的抄袭;这教训应该让我们谦逊。但没什么能做到这一点。”

严谨表述

但施蒂格勒命名法则的表述还是非常欠妥的,因为你只要找出一个“名副其实”的定律就能驳倒它。2022年,在数学科普杂志《数学地平线》(Math Horizons,美国数学协会面向对数学感兴趣的大学生发行的杂志)上,美国数学家埃兹拉·布朗(Ezra Brown)和阿德里安·赖斯(Adrian Rice)就发表了数学版本的施蒂格勒命名法则,用更严谨的方式阐明了这个道理。(中文译文链接)

设n是数学中已经命名的定理、公式总数,p(n)是这些成果以最初发现人(们)命名的数量,那么:

或者用更通俗的方式来讲:在数学规律中,以最初发现者正确命名的比例非常低。

文章作者还很幽默的把这个规律命名为布朗定律,布朗定律自身的也符合布朗定律——它最初不是由布朗提出的。布朗定律其实比施蒂格勒命名法则更弱。但反过来说,施蒂格勒命名法则很容易被偶尔的反例驳倒,布朗定律就不会受到这种影响。

符合施蒂格勒命名法则的例子还有很多。在维基百科上,从字母A-Z开头的定律,都有不少符合施蒂格勒命名法则的定律。例如,欧拉数e最早是由雅各布·伯努利(Jakob I. Bernoulli)注意到的;阿拉伯数字其实起源于印度;描述分布对数规律的本福特定律最早也是由天文学家西蒙·纽康发现的;就连快速傅里叶变换这个让大家能愉快刷短视频的算法,都经历了好几轮独立发现……

世界一直都是一个草台班子。说不定现在,还有理论深埋在厚厚的文献下,它们或许有改变世界的潜力,但是并不为人所知。只有当另一个人独立发现,或者剽窃原作者的创意,将它发扬光大,它才能发挥自己应有的作用。

希望今天的AI能够降低不同领域间的势垒,让前沿发现能够加速流通。

参考链接:

https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2164-0947.1980.tb02775.x

https://blog.oup.com/2018/07/newtons-laws-discovery/

https://www.eduhk.hk/apfslt/v15_issue1/changwj/page3.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Stigler%27s_law_of_eponymy

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_Stigler%27s_law

https://zhuanlan.zhihu.com/p/675617852

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10724117.2022.2112891

https://www.afb.org/about-afb/history/helen-keller/letters/mark-twain-samuel-l-clemens/letter-miss-keller-mark-twain-st

]]>

撰文 | clefable

审校 | 王昱

人们的认知通常会被限制在肉眼所见的范围之内,不过也有少数人能捅破这层气泡。在历史上,一部分科学家仅通过一个精巧的实验就做到了这一点,例如著名的豌豆实验和双缝干涉实验。出生于19世纪70年代的俄罗斯生物学家亚历山大·加夫里洛维奇·古尔维奇(Alexander Gavrilovich Gurwitsch)也是其中的一员。古尔维奇醉心于研究胚胎的发育和分裂。1923年,他通过一个洋葱实验发现了一个特别的现象,名为“有丝分裂辐射”。

洋葱实验

在洋葱等植物的根部会有一个分生区,这里的植物细胞会通过有丝分裂迅速分裂和繁殖,进而让根部快速生长。令古尔维奇感兴趣的是,一个洋葱根的生长是否会影响另一个洋葱的根。他修剪了2个洋葱的根部,均各留下一条笔直的根,然后将它们垂直放置。他以一个洋葱的根作为“发射端”,垂直指向另一个洋葱根的分生区。他尝试将玻璃或石英放在两个根的中间,然后他切开作为“接收端”的洋葱根的分生区。

他发现,靠近“发射端”一侧和远离的一侧中,正在分裂的细胞的数量明显不一样——好像洋葱之间真的隔空传输了一些信息,造成了这种改变。他还发现这种信息可以被玻璃阻挡,却能穿透石英——后来,这种信息被发现是一种极其微弱的可见光,但当时这个实验引起了诸多的好奇和质疑。如今,已有很多研究都发现,不仅是洋葱,在所有已研究的生物系统中,从细胞一直到人类,都会自发发射少量光子,大概为每平方厘米每秒10~103个光子,所在光谱范围为200~1000 纳米(从近红外、可见光到紫外)。这种现象也被称为超微弱光子辐射(ultraweak photon emission,UPE)。

光子点亮了我们所看见的整个世界。在更广泛的范围内,每个物体的温度只要高于绝对零度,其内部的原子和电子就会不断振荡,会让物体表面释放热辐射,即光子。当物体内部和表面的温度相当时,其释放的辐射也称为“黑体辐射”(black-body radiation,BBR)。根据斯忒藩—玻尔兹曼定律(Stefan-Boltzmann law),当一个黑体的热力学温度(以开尔文计量的温度)翻倍,其辐射释放的能量就会变成原来的16倍,这也意味着温度越高,释放的能量越高,辐射的光子就会从红外线移动到可见光,再到紫外线。这就是为何人体表释放的是红外辐射,而太阳还可以释放可见光和紫外线。

在有生命的个体中,我们更为熟悉的是一些可以自发发光的生物,包括一些细菌、昆虫、海洋藻类和甲壳生物等。这些生物会产生一些特定的荧光素酶和荧光素底物,两者反应会生成激发态的氧化产物,这些产物回落时也会释放光子。

UPE既不是生物的黑体辐射,也不是自发光生物发出的辐射。很多研究发现,UPE源于细胞内的生化反应和代谢过程。相比于生物自发发光的强度,UPE则十分微弱,只有通过特别精密的仪器才能检测到。但在可见光范围内,UPE又明显高于热辐射,因为生物体的黑体辐射在可见光范围内几乎为0。

生存还是毁灭

今年4月,在一项发表于《物理化学快报杂志》(The Journal of Physical Chemistry Letters)的新研究中,加拿大卡尔加里大学的研究人员探究了当一个生物从存活到死亡后,其UPE会如何变化,以及温度、损伤等是否会导致UPE变化。

考虑到生物发射的UPE十分微弱,他们采用了可以捕捉释放的每一个光子的电子倍增电荷耦合器件(EMCCD)和电荷耦合器件(CCD)相机,分别检测了植物——包括拟南芥(Arabidopsis thaliana)植株和新鲜切下的鹅掌藤(Heptapleurum arboricola)叶片,以及无毛小鼠的UPE。

在使用异氟烷对无毛小鼠进行全身麻醉后,他们将其放置在成像台上,并在成像前让小鼠先适应30分钟。实验结束后,他们用二氧化碳对麻醉中的小鼠实施了安乐死,并重复上述的操作。在两个成像实验中,小鼠的体温始终都维持在37摄氏度,然而活小鼠发射的UPE强度,却始终明显高于已经死亡的小鼠。在拍摄的图像中,被麻醉的活小鼠有着强劲的UPE,它们的头部、心肺区域和腹部充满了光亮点,这也意味着活小鼠的这些区域正在进行丰富的细胞活动和代谢活动。

对死亡小鼠UPE的成像则显示,它们身上只剩下很少的“亮点”。这些“亮点”可以与活小鼠身上“更亮的点”相互对应,昭示着小鼠死亡后代谢和能量变化的停止。这样意味着,生与死带来的巨大差异对生物的UPE有着巨大影响。正常情况下,温度会在细胞的生化反应和代谢调节中,都发挥着十分重要的作用。但显然这似乎只在活体小鼠中才有影响。

在对植物的成像中,该研究主要测试了植物在遭受损伤和不同化学试剂后UPE的变化——可能是由于植物难以被立刻杀死。研究所用的化学试剂包括异丙醇、过氧化氢(H2O2)和苯佐卡因。研究人员发现,对于植物而言,温度升高和损伤都会导致它们的UPE强度增加。不过让他们意外的是,在叶片的损伤处涂抹局部麻醉剂(苯佐卡因)时,植物的UPE辐射强度最高,甚至高于过氧化氢和异丙醇。

此前的研究发现,在生物体内,UPE的出现和活性氧 (ROS) 密切相关,包括过氧化氢、超氧阴离子(O2–)和羟基自由基(·OH)。当这些活性氧(ROS)诱导脂质过氧化和蛋白质氧化时,会产生激发态的中间体,而激发态回到基态时,就会释放光子产生UPE。而生物体在遭遇环境毒素、病原体或生理失衡等应激源时,它们通常会自发产生ROS,作为细胞应激的信号分子。

因此,过氧化氢作为一种活性氧分子,而异丙醇作为一种环境毒素,都会增加植物的UPE。研究人员推测,苯佐卡因可能破坏了植物的离子通道活性或干扰与应激反应相关的信号通路,进而导致了UPE增加,不过还需要后续进一步的研究。较高温度之所以会增加UPE是由于高温会加速机体代谢,促进线粒体呼吸和酶促反应等,使得机体内的ROS数量增加。

随着衰老而增加

正如上文所言,除了应激反应,活性氧还是线粒体电子传递链中的关键副产物。不过在低水平的情况下,活性氧并没有危害,它能调节线粒体的活动和代谢过程、细胞信号以及参与适应性应激反应。与此同时,人体也会产生超氧化物歧化酶、谷胱甘肽等分子,来中和活性氧,进而控制其水平。

不过,一旦这种平衡被打破,人体积累了过量的活性氧,就可能带来一些糟糕的后果。活性氧会攻击细胞中的各种分子,包括脂肪酸、蛋白质和核酸等,导致代谢性疾病、神经系统疾病等。实际上,这个过程一直在每个人体内发生,因为随着人的年龄增加,体内的活性氧一直都在缓慢增加,而UPE也会随之变化。2016年的一项研究曾尝试基于参与者双手的UPE来判断其氧化损伤情况,进而预测参与者的年龄。研究人员发现,这是可行的,参与者实际年龄与预测年龄的平均差异仅为7.6±0.8岁。

另外一项在2023年发表于iScience的研究则发现在雄性大鼠脑海马中,UPE强度增加与阿尔茨海默病、记忆力下降、氧化应激之间存在明显相关性。基于这一发现,研究人员提出了可以开发一种微创的脑机接口 (BCI) 光子芯片,用于监测和诊断阿尔茨海默病。或许在不久的将来,通过监测人体UPE的变化来判断人体的健康状态。卡尔加里大学的研究人员也认为,UPE可以作为一个检测细胞代谢、氧化应激和生理健康的敏感指标。

在UPE的研究上,还有一些科学家走得更远,他们正在探究UPE在细胞之间和细胞内的通讯作用,并且猜测在细胞内可能会有支持UPE传递的通道。不过是否真实如此,还需要更多的研究。

参考链接:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38235338/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40272092/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1011134421000191

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27472904/

https://phys.org/news/2025-05-emit-faint-extinguishes-death.html

论文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.4c03546

]]>

撰文 | 黄雨佳

审校 | 王昱

“向前一小步,文明一大步”这句标语,想必男性读者们都不陌生。它常常出现在公共卫生间的小便池处,提醒使用者尽量靠近小便池,避免尿液“出界”。 但你或许已经注意到,即便已经小心翼翼、站得足够近,尿液冲击小便池时还是会四处飞溅,让人不胜其扰。

可别小看这些飞沫。据研究人员估算,仅仅在美国,每天因小便池飞溅出的尿液就高达百万升量级!这些飞溅的尿液不仅会弄脏地面,形成尴尬的尿渍,还可能以气溶胶形式扩散,飘散到更远的地方,污染大片环境,更要命的是:它甚至可能沾染到你自己身上。

有没有办法减少尿液四溅的尴尬呢?今年4月,加拿大滑铁卢大学的研究人员在《美国科学院院刊·连结》(PNAS NEXUS)上发表了一篇论文,他们设计出了一种特殊形状的小便池,能将尿液飞溅量减少到普通小便池的1.4%,这简直是男士们的福音!

“文明”的角度

如果你仔细观察,会发现狗狗在树旁或墙根撒尿时通常会保持特定的角度。而且,狗狗撒尿时几乎也不会溅到自己。那么对人来说,是否也存在一个最佳角度,让尿液以这样的角度射入小便池,就能最大程度地减少飞溅呢?这个问题引起了研究人员的兴趣。

通过计算和实测,研究人员发现:当尿液撞击小便池的入射角小于等于30°时,飞溅量可以降至最大值的5%以内。这一发现让他们意识到,只要能让尿液始终保持在这个“黄金角度”范围内,人们就能告别尿液四处飞溅的尴尬。因此,研究团队希望能设计出一款满足这种角度要求的小便池。

最终,他们研制出了两款革命性的小便池,研究人员将它们分别命名为“丰饶角”(Cornucopia)和“鹦鹉螺”(Nautilus)。“丰饶角”小便池的特点是开口较小,呈倒三角形,能将尿液入射角稳定在30°左右。而“鹦鹉螺”小便池则开口较大,呈长条状,能让入射角保持在30°甚至更低。相比之下,市面上常见的小便池,以及马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)那件著名的小便池艺术品《泉》(Fountain),都无法做到这点:尿液的入射角可能从0°到90°不等,飞溅几率大大增加。

为了验证这些小便池的防飞溅效果,研究人员开展了模拟实验。他们用一款仿造人体尿道结构的喷嘴,向小便池中喷出带颜色的水流,以模拟排尿过程,并在地面铺设了白纸,用来记录“尿液”飞溅的痕迹。通过比对纸面上色彩的分布范围,他们就能直观地量化不同小便池的飞溅程度。

结果对比十分明显:当模拟一名中等身高男性、以高流速排尿时,现代商用小便池会将“尿液”溅出0.5米远,而杜尚《泉》中的小便池更是能溅到一米开外。而在“丰饶角”和“鹦鹉螺”这两款新设计的小便池周围,研究人员几乎没有观察到任何飞溅的液滴,简直是质的飞跃。

虽然这两款小便池在防飞溅方面都表现出色,但研究人员还是更推荐“鹦鹉螺”小便池。因为它采用了独特的长条形设计,能满足各种年龄和身高的使用者,甚至连轮椅使用者也能方便使用。此外,它更大的开口设计也让小便池的清洁工作变得更加轻松,这在日常维护中可是个不小的优势。

研究人员估算,如果将美国现有的5600万个小便池全部更换为“鹦鹉螺”,那么每天可减少约100万升尿液飞溅。更重要的是,清洁这些飞溅的尿渍还需要大量用水。如果按清洁1升飞溅的尿液需用10升水来计算,那么这种设计每天还能节省高达1000万升的清洁用水,堪称环保与卫生的双赢之选。

开发出这两款优秀的小便池后,研究人员甚至还反其道而行之,设计出了一种让尿液“必定飞溅”的表面。也就是说,无论使用者从哪个角度排尿,入射角都会是90°,确保液体强烈反弹。他们之所以提出“反人类”的设计,是因为如果把这种表面安装在户外,就有可能有效地阻止随地小便的行为。毕竟,谁会想让尿液不停飞溅到自己身上呢?这不失为一种“以尿制尿”的奇招。

小便科学

其实,这并不是科学家第一次试图解决小便池尿液飞溅的问题。这篇论文的通讯作者潘兆(Zhao Pan,音译),其早年的导师、如今身为沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)助理教授的塔德·T.特拉斯科特(Tadd T. Truscott),曾经成立了一个专门的“飞溅实验室”(Splash Lab)。顾名思义,这个团队致力于研究各种与液体飞溅相关的现象,尿液飞溅自然也是他们的关注对象之一。

早在2013年,特拉斯科特还在美国杨百翰大学(Brigham Young University)时,就曾带领团队深入研究小便池的动力学。他们搭建了一套系统,用软管模拟健康男性的排尿压力与流速,并3D打印出了逼真的尿道模型。随后,他们模拟了男性小便时尿液进入小便池的过程,并用高速摄像机记录下了每一个飞溅的瞬间,力求从科学层面揭示飞溅的秘密。

通过实验,研究人员总结出了一些实用的小技巧,可以帮助人们减少使用现有小便池时的飞溅问题。首先,瞄准垂直面比瞄准水平面更不容易引发飞溅;其次,减小入射角(比如侧身或向下倾斜)能有效降低尿液的冲击力,避免尿液反弹到自己身上;最后,要尽量靠近小便池,因为离小便池越近,尿液在接触池面时越能保持连续的流体状态。如果距离太远,尿液会因为“普拉托-瑞利不稳定性”(Plateau–Rayleigh instability)而分散成许多小液滴,这些液滴冲击池面时会产生更多飞溅。

当然,除了使用者的应对方法,科学家也在不断优化小便池设计。早在2015年,特拉斯科特团队就深入研究了各种防溅装置。最终,他们从一种在极端干旱环境中生长的超强吸水苔藓——齿肋赤藓(Syntrichia caninervis)的表面结构中获得了灵感,设计出了一种具有超强吸水能力的小便池内嵌结构,他们形象地称之为“尿液黑洞”(Urine Black Hole)。

仅仅是小便池尿液飞溅这样一个日常生活中司空见惯的小现象,就能激发科学家无穷无尽的思考和发明。从流体力学原理到仿生学应用,科学的魅力就在于它能深入探究并解决我们身边看似微不足道的问题。你是否也有一直希望解决的生活困扰呢?或许它们也能成为激发科学灵感的源泉!

参考链接:

https://academic.oup.com/pnasnexus/article/4/4/pgaf087/8098745

https://splashlab.org/2013/11/06/urinal-dynamics-a-tactical-guide/

https://splashlab.org/2015/12/01/urine-black-hole/

]]>

撰文 | 王昱

审校 | 黄雨佳

你要是问美国科学家,他们最近最头疼的事情是什么,那恐怕归根结底都离不开三个字:特朗普。今年5月,特朗普政府正式发布了2026年的政府预算大纲,几乎所有科学研究机构的预算都遭到了大规模削减。

美国国立卫生研究院(NIH)的预算被削减40%,美国国家自然科学基金会(NSF)的预算也被削减57%。还有更多科研机构近期陆续公布了预算削减的后果,结果正如科学家预测的那样糟糕。大量科学项目被迫停止,受资助的科学家人数大幅减少,甚至有些研究领域被整个叫停。

预算暴跌

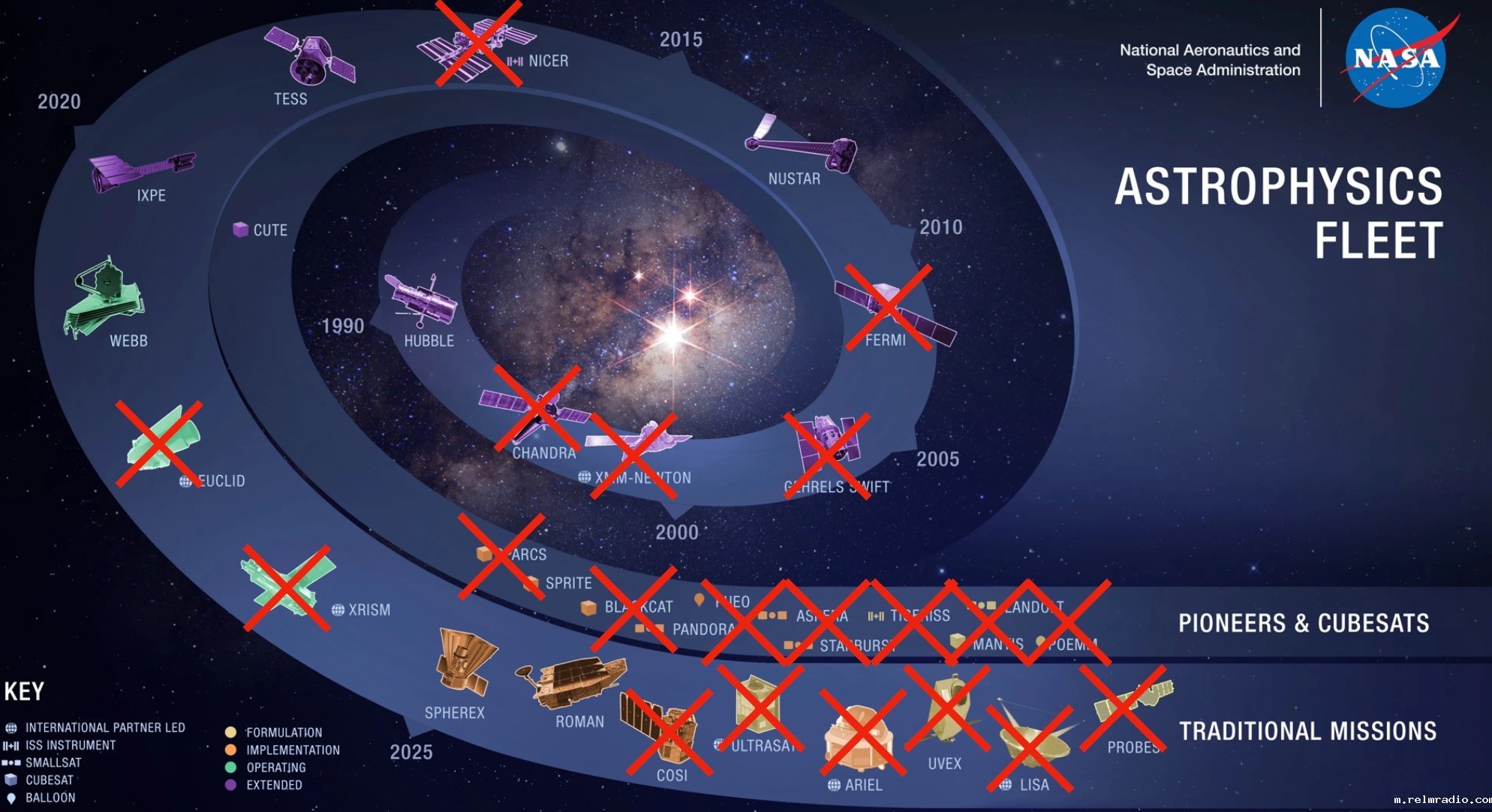

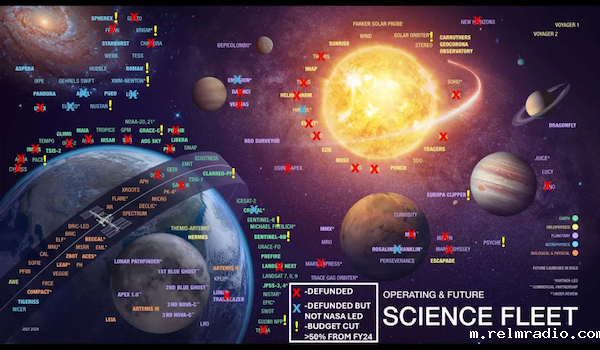

美国航空航天局(NASA)自然也逃不过预算削减。NASA整体的预算被砍掉了24%,其中科学预算更是遭到了50%的削减,并且该情况将持续多年。因发现宇宙加速膨胀而获得诺贝尔物理学奖的Adam Riess对此评价道:“从某种程度上说,这对我们追求的许多空间科学而言,几乎是毁灭性的影响。”

毅力号火星车原本的火星采样返回任务也被取消。地球科学和天体物理学等领域的预算也遭受了类似的削减。美国俄亥俄州立大学的天文学家Laura Lopez发布了一张图,非常直观地展示了有多少任务会被取消。

在被取消的任务中,包括木星探测器朱诺号和冥王星探测器新视野号,还有两个正在环绕火星运行的轨道探测器。这些任务都曾返回过前所未有的数据,科学家还曾计划利用新视野号探测器收集太阳系外的数据。但现在,一些都化成了泡影。已经发射升空的任务尚且如此,就更不用提那些还在规划中的重大科学任务了。

在看到Laura Lopez的图后,又有更多科学家获得了灵感,在更广阔的范围上画出了特朗普预算削减对NASA科学项目产生的影响。在亚利桑那州立大学的天体物理学博士生Skylar Grayson制作的图解中,红色叉号表示该任务不再会获得资金支持,任务将完全终止。蓝色叉号表示这些任务将不再会会的NASA的资金支持,转而由其他机构/组织牵头,理论上这些任务还有机会继续延续下去。黄色感叹号则表示,这些任务接下来能获得的预算,将降低到2024财年的50%以下。

在行星科学和天体物理之外,NSF则在更广泛的维度上,给大部分美国基础研究提供着资助,他们同样面临严重的预算削减。生物学、工程学和教育的经费被削减了70%以上。计算机科学、数学、物理学和社会与行为科学的经费都被削减了60%。国际项目被削减80%。拨款提案的资助率将从26%降低到仅有7%,NSF资助的人数也将从30多万人减少到仅9万人。

2017年,激光干涉引力波天文台(LIGO)凭借对引力波的首次观测获得了诺贝尔物理学奖,但这台被NSF资助的项目在今天同样逃不过预算被砍的命运。LIGO由美国华盛顿州与路易斯安那州的两台激光干涉仪组成,NSF如今可能不得不关闭其中的一台。NSF对欧洲大型强子对撞机(LHC)的资助也会减少一半以上,并且预想中的三十米望远镜也会取消。

NIH的预算将被削减40%,并将进行重组,原本19个研究所将会被缩减成8个。这可能会导致一些比较奇怪的研究组合,比如NIH的牙科研究所和眼科研究所将会被合并成一个,基因组学和生物医学成像也会被纳入统一管理之下。其他机构,例如疾病控制与预防中心(CDC)和食品药品管理局(FDA)也将面临重大削减。

问题也不仅限于核心科学机构。在美国能源部(DOE),风能、太阳能以及可再生电网整合的资金也被完全削减,这基本摧毁了该领域所有的研究计划。氢能和燃料电池也面临着类似的命运。不过美国能源部的其他项目,例如高能物理、核聚变和生物学的研究预算收到的削减相对较少——不知道是不是和特朗普政府之前不小心把美国国家核安全管理局(NNSA)里近350名员工“裁掉”有关。NNSA是美国能源部的一个下属机构,职责与美国核武器紧密相关,发现不对劲后,NNSA似乎又紧急把这些人“追”了回来。

6月3日,美国国家科学院(NAS)在美国华盛顿特区举办了其年度“科学现状”(State of the Science)活动。不知道是不是因为特朗普政府对科学界造成的影响实在太过剧烈,不少科学家都不愿意承认他们遭受的打击有多大。总体而言,他们还不太愿意承认可怕的现状,现场被诡异的氛围笼罩起来。

国际影响

我们早就已经跨入了大科学时代,以前那种“一名天才科学家在一间实验室里就能鼓捣出神奇科学发现”的时代早就已经过去了。美国特朗普政府对科学预算的削减,正在通过国际科学合作,对全世界的科研计划产生影响。

同样是6月3日,英国皇家学会举行了关于英国航天工业未来的会议。在会议的开幕式上,总计有19名演讲者轮番登台演讲。Sheila Rowan是其中之一,她在推动LIGO观测引力波的过程中起到了关键的作用,面临LIGO的预算削减,她表示:“我们现在在考虑的科学进展,可能要到2075年才能实现。”原本近期就有望实现的科学进展,可能被推迟到难以理解的地步——甚至这已经是相对乐观的情况,如果特朗普政府的预算削减真的落地,许多空间科学项目或许永远也无法落地。

会议现场笼罩着和大西洋彼岸相似的诡异氛围。如果说英国皇家学会之前面临的问题是要不要“开除”Elon Musk的院士身份,这次他们面临的是实实在在的资助削减,没人对特朗普政府的预算削减做出评价。在NASA之外,欧洲空间局(ESA)其实也在资助多项空间任务,但大多数任务都涉及与NASA的合作。ESA也曾规划过火星车,但当NASA撤资后,如果没有合作伙伴填补空缺,ESA几乎只能眼睁睁看着已有的投资化作泡影。

在活动的倒数第二场会议上,这只“房间里的大象”终于被提及。在关于国际合作的小组讨论中,一名观众提问:“我们在空间科学领域最大的合作者,却受到了其政府无法弥补的伤害。在这种时候,我们之间的合作真的能顺利进行吗?”

对此,英国天文学技术中心的Gillian Wright回答道:“这是一个极其复杂的问题,因为形势仍在不断变化。我的担忧是,某些合作一旦失去就很难再恢复,所以我们确实需要认真思考如何在未来保持这些科学联系,而我不知道答案是什么。”她还补充道,空间科学的焦点,可能正在向美国转向欧洲和全球南方。

情况不断

如果本文的文字描述还是不能让你感受到美国科学家的绝望氛围,那不妨简单浏览一下近几个月的新闻列表,你一定能从中感受到科学家对特朗普的不满。

2月:

特朗普对美官方科研机构发布禁令:冻结招聘,禁止外访,停止一切经费资助评审会议特朗普“狂删”美国科研数据网页,科学家被迫开启“赛博抢险救灾”

特朗普全面冻结政府机构所持信用卡,会议差旅、实验室采购大范围受阻

3月:

《自然》:特朗普政府一系列离谱操作早有“蓝图”,曾引发强烈反对

4月:

美国1900名院士联名发出“求救信”:特朗普政府正在摧毁美国科学界

狂砍不止!特朗普政府拟腰斩NASA科研预算,并叫停NOAA所有气候研究

特朗普政府的大规模裁员,正在毁灭美国人的天气预报

特朗普政府“惩罚”升级!哈佛大学或将无法招收国际学生、丧失免税资格

参考链接:

https://arstechnica.com/science/2025/06/us-science-is-being-wrecked-and-its-leadership-is-fighting-the-last-war/

https://physicsworld.com/a/theres-an-elephant-in-the-room-at-the-royal-society-and-for-once-its-not-just-elon-musk/

]]>

撰文 | 二七

审校 | 王昱

如果只看照片中最大的这棵树,你可能不会相信,在28天前,这棵树刚刚遭受了一次雷击。这是一棵油豆蔻(Dipteryx oleifera),在依然繁茂翠绿的树叶之间,隐约可以看到一点光秃秃的树枝,这处“斑秃”就是雷击的痕迹。

和几乎毫发无损的油豆蔻比起来,周围的邻居显得更加凄惨。离油豆蔻最近的两棵树叶片明显枯黄脱落。雷击2年后,当研究团队再次到访时,发现这些树早已死亡,只留下了中间孤零零的一棵油豆蔻依然蓬勃生长。

拍下这张照片的是美国卡里生态系统研究所的森林生态学家埃文·戈拉(Evan Gora)和团队,最近,他们在《新植物学家》(New phytologist)上发表的研究特别关注了油豆蔻与闪电的关系。研究发现,油豆蔻不仅能够耐受雷击,它们还会“主动”吸引雷击,杀死周围的树种,从而为自己赢得更多生存空间。

定位闪电

戈拉对油豆蔻的关注开始于2015年。当时他和同事正在巴拿马的森林中野外考察,注意到了一棵被雷击中的油豆蔻。这次雷击炸飞了树冠上寄生的藤本植物,油豆蔻周围的十几棵树也一同死亡。但直接被击中的油豆蔻却堪称毫发无损。

但研究闪电的生态影响并不容易。由于闪电持续时间短,发生的地点又非常随机,戈拉遇到的最大困难之一,就是精准定位是哪一棵树被闪电击中了。

根据《纽约时报》(New York Times)报道,起初,戈拉为了确定雷击的“第一受害者”,需要爬上每一棵树寻找雷击损伤的痕迹。但这种方法既低效又费力,有一次,戈拉爬到了一半,才发现真正被雷击中的其实是旁边的另一棵树。

因此,戈拉和合作者共同开发了一种更高效的方法,寻找被雷击的树。他们在森林中设置了多个监测站,这些监测站架设了摄像机和电磁传感器,可以第一时间拍到雷击场景,并通过电磁信号,将雷击地点定位到30米范围内。随后,无人机就可以从空中大展身手,观察每一次雷击的后果。

从2014到2019年,在巴拿马中部的科罗拉多自然保护区(Barro Colorado Nature Monument)这套设备帮助戈拉和团队锁定了94次雷击。2021年,研究团队再次来到这里,调查每一棵受雷击影响的树木的存活现状。

在这94次雷击中,有10次雷击击中了油豆蔻树,其中一棵油豆蔻在调查期间被击中了两次,但即使如此,这9棵油豆蔻依然全部存活,甚至受到的损伤都极其轻微,“几乎无法与(没有遭受雷击)的同物种区分开”。而无人机拍摄的照片也显示,在2~3年后,这些树无论是高度还是树冠的覆盖面积,也都没有减少。

然而其他83棵被雷直接击中的树木就没有这么好的运气了。在被雷击后的一年内,它们树冠覆盖面积的损失几乎是油豆蔻的6倍,并且其中64%(53棵)会在2年内迎来死亡。

主动引雷

如果你是一道闪电,你大概也会在森林里一眼看中油豆蔻。科罗拉多自然保护区的油豆蔻普遍比周边的树木高4米,树冠也更宽阔,这让它们就像一根根天然的避雷针。但这并不意味着它能避开雷击,因为避雷针从原理上看其实更像 “引雷针”。油豆蔻遭到雷击的概率也比其他树高68%。

油豆蔻似乎可以承受这样的雷击频率,但对于生活在油豆蔻周边的树木来说,这简直是一个天大的坏消息。

当一棵树被雷击中时,这棵树本身并不是唯一的受害者。电流会传导到缠绕在树身上的寄生藤蔓、树枝相接的相邻的树木,甚至可以跳过树枝之间的小缝隙,传递到更远的树上。平均而言,在巴拿马的森林中,一次雷击会导致9.2棵相邻树木死亡,寄生藤本植物的数量平均也会减少78%。

两相结合,这给油豆蔻周围划出了一片“死亡地带”。统计显示,油豆蔻周边树木的死亡率会高出48%。在2019年研究者观察到的一次重大雷击中,油豆蔻周围的57棵树死亡,而中心那位“第一受害者”依然郁郁葱葱。

这样看来,油豆蔻不仅几乎不会受到雷击的伤害,甚至还能从雷击中获得巨大的收益。毕竟每一次雷击都在帮油豆蔻清除寄生在树冠上的藤本植物,和周围长得太高、太近,以至于与油豆蔻争夺光照的树。“任何靠得太近的树都会遭雷击死亡,”戈拉说道。

模型显示,通过减少寄生和竞争,雷击可以让油豆蔻的种子产量增加14倍,寿命延长到280年。(按照统计,一棵油豆蔻平均每56.4年会遭遇一次雷击,那么一棵油豆蔻在一生中大约会被雷击5次。)

每一次雷击都让油豆蔻长得更高、更大,并且变得更容易吸引雷击——这种植物与雷电似乎达成了某种合作关系。

闪电生态学

目前研究者仍然不能确定为什么油豆蔻可以如此耐雷击。2022年,戈拉和团队在《自然·植物》(Nature Plants)发表的一项研究中,发现了一些热带植物耐雷击的共性:它们往往木质部更紧密、具有更粗的水分输送导管,而且叶片中更富含氮元素。研究者推测,可能是木质部高效的水分传输系统,让在相同电流强度下,这些树种的升温更少,遭受的损失也更小。

另一方面,木质部密度更高的树木往往寿命更长,这也意味着它们的碳储存能力更强。“能够更高效吸收大气中二氧化碳的树种似乎也更具备抵御雷击的的能力,”研究者在论文中写道。“我们近期的研究表明,雷击对热带森林具有重大影响——由于闪电会不成比例地击倒大型树木,因此对碳储存和生物多样性产生了超乎寻常的作用……随着气候变化导致闪电频次上升,理解闪电效应将变得至关重要。”

参考链接:

https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/nph.70062

https://www.nature.com/articles/s41477-022-01230-x

https://www.eurekalert.org/news-releases/1077969

https://www.nytimes.com/2025/04/01/science/trees-lightning-rainforest.html

https://www.caryinstitute.org/science/research-projects/ecology-lightning

]]>

撰文 | 王昱

审校 | 不周

中世纪欧洲炼金术士一直都有点石成金的梦想,他们想将普通金属转换为昂贵的黄金。在种类繁多的金属中,让他们觉得最有潜力的是铅。这种暗淡的金属密度和黄金类似,却远比黄金常见。炼金术士如果能找到把铅转换成金的方法,那一定能借此大赚一笔。

后来的事情,学过中学化学的我们都知道了。以炼金术士熟悉的化学手段,不可能将含有82个质子的铅原子转换成含有79个质子的金原子。如果想强行将铅转换成金,那应该找搞物理的,更准确来说,是粒子物理学家。

现代物理学家早就有了将其他元素转换成金的例子。最早在1941年《物理评论》(Physical Review)就刊登了美国哈佛大学的班布里奇博士人造黄金的实验。研究人员用中子轰击水银,也就是含有80个质子的汞。一些汞原子核被打飞了一个质子,就变成了79个质子的金。反应产生了多种金的同位素,还都不怎么稳定,半衰期从48分钟到78小时不等。

1941年时,班布里奇博士使用的仪器不过是一台普通的回旋加速器。将近一个世纪后的今天,物理学家的加速器已经更加先进,那是不是可以产生更多黄金呢?近期在《物理评论C》(Physical Review C)上,欧洲核子研究中心(CERN)大型强子对撞机(LHC)的物理学家就发布了他们最新的“炼金成果”,大型强子对撞机真的可以用铅产生黄金!

亏本的机器

在大型强子对撞机中,铅核以99.999993%的光速运动。当两束铅离子没有直接“迎头相撞”,而是近距离“擦肩而过”时,一个铅离子周围的强电磁场会产生高能光子脉冲,进而激发另一个铅原子核,并使其发生电磁离解(EMD)。简单来说,就是铅核会弹出原子核里少量的中子和质子。铅核含有82个质子,只要它弹出3个质子,就变成了含有79个质子金核。

研究人员分析后发现,目前铅-铅碰撞每秒最多可以产生约89 000个金核。但这些金核大多不稳定,在它们撞击实验设备或自行裂变成单个质子、中子和其他粒子之前,往往只能存在1微秒。但不管怎么说,大型强子对撞机确实是在批量产生金元素。总的来说,在大型强子对撞机2015-2018年的第二轮运行中,总共产生了约860亿个金核。你听数字好像很多,但算起来质量仅为29皮克(2.9×10⁻¹¹克),也就是345亿分之1克。按照现在七八百的金价计算,大约相当于人民币五千万分之一元。

大型强子对撞机在运行过程中,会不断改进设备性能来提升自身的亮度——这是对撞机的一项关键指标,指的是粒子束的流量大小。考虑到这一点,大型强子对撞机第三轮运行产生的金可能是第二轮的2倍。但即使这么算,大型强子对撞机也还是亏大了。事实上,你手里握的黄金都比大型强子对撞机产生的还要多——因为智能手机里就含有一些黄金。在我国,一吨废旧智能手机金的含量可达280克。按比例来算,一部200克的智能手机大约就含有0.056克黄金,恐怕大型强子对撞机运行几个世纪也产生不了这么多黄金。

不过好在,科学家建造对撞机并不是为了点铅成金,也并不担心亏本。他们是为了提升电磁离解的理论模型,这些模型有助于理解和预测束流损失,进一步提升对撞机的性能。

这点在论文中也有很直观的体现,这篇发表在《物理评论C》的论文压根就没有重点关注铅核弹出3个质子的情况。相反,他们关注的是铅核发生电磁离解时,在至少弹出一个中子时,同时伴随弹出0、1、2、3个质子的概率——弹出3个质子变成金只是这项研究照常研究的一项。

雪崩的价格?

其实,看看现在坚挺的金价就能明白,人类现在根本没有低成本人造黄金的方法,不然金价也不可能涨到今天这样。钻石就是最好的例子,这种璀璨的宝石曾被冠以“钻石恒久远,一颗永流传”的宣传标语,被视为昂贵的宝石。但到今天,但如果你拿着一枚钻戒找到珠宝商回收,在他们看来钻石本身的价值可能还不如作为底座的戒指本身高。尽管钻石的璀璨不减当年,但只要我们掌握了低成本生产钻石的方法,它的价格自然就会回落到珠宝商不愿回收的程度。

目前人工培育钻石有两种技术路径,一种是高温高压法(HPHT),即通过六面顶压机在1300-1600摄氏度、60亿帕以上的高温高压环境下,以石墨为原材料,在催化剂的作用下将石墨转化成钻石原石。另一种是微波等离子化学气相沉积法(MPCVD),简单来说就是在充满氢气和含碳气体(例如甲烷)的真空室内,能量源(通常是微波束)分解气体分子,碳原子向较冷、平坦的钻石种子板扩散、结晶,从而让金刚石晶体不断生长。

在河南,各类钻石生产企业用不同的方式生产钻石,让河南成为了全世界最主要的钻石产地之一。这些钻石有的供给珠宝商,有的供给光学、机械用途。但不论是用什么方式生产,以及用作什么用途,人造钻石都和天然钻石没有任何区别——这么说也不太严谨,因为天然钻石确实不如人造钻石纯净。而且,人造钻石的制作周期只要几周,可以批量生产。

不过,至少在目前看来,短时间人造黄金只能停留在实验探索的层面,我们还没有能力像生产钻石一样生产黄金,黄金的价格应该也不会发生像钻石一样的雪崩。

不过,最后还是要补充一句,本文不构成任何投资建议,也不建议各位读者在家用对撞机自制黄金。

参考链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/4Fx4I4zC2NrvRwdavd5nlw

https://home.cern/news/news/physics/alice-detects-conversion-lead-gold-lhc

https://www.nature.com/articles/d41586-025-01484-3

https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.111.054906

https://www.kepu.net.cn/kpqykj/all/2023/202308/t20230828_172353.html

https://www.news.cn/tech/20230706/739667fa84d94dcf8c8492468dd3d1a0/c.html

https://www.news.cn/fashion/20230602/e087587a2c424641ba6579e3fedd603f/c.html

]]>

撰文 | 王怡博

审校 | clefable

当代化学的雏形——炼金术起始于黑暗的中世纪。那时的炼金术士相信存在一种贤者之石(Philosopher’s Stone),能够作为催化剂将常见的贱金属转化为更宝贵的金。

德国炼金术士亨尼希·布兰德(Hennig Brand)也痴迷于寻找所谓的贤者之石,不惜耗尽钱财。一天,布兰德在一本名为“400 Auserlensene Chemische Process”的书中看到了一个配方,该配方使用明矾、硝石(硝酸钾)和一定浓度的尿液将金属转化为银(其实该配方不起作用)。这启发他把炼金的目标投向了黄色的尿液。

大约在1669年,布兰德开始收集数千升尿液,静置数天后,开始煮沸尿液,使其变成浓稠的浆液,接着进行加热。结果并没有得到他心心念念的贤者之石,而是得到了一种黑色物质。然后,他把这些物质与沙子一起加热,最后冷凝得到了一种白色固体。它可以在黑暗中发光,布兰德为它取名为磷(Phosphorus)。磷成了有纪录以来首个被发现的元素。

这次试图从尿液中提炼黄金的试验意外让布兰德发现了新元素,同时标记着炼金术的结束,以及化学作为一门科学的开始。

那个时代,收集尿液是一种常见的做法,因为尿液有很多用途,比如可以作为农作物的肥料。但现在,有了化肥等工业化学品,我们很少见到有谁会专门收集尿液来加以利用,除了那些不走寻常路的科学家们。

电化学系统中的尿液

你或许听说过燃料电池——一种把燃料(常见的燃料为氢气)所具有的化学能直接转换为电能的化学装置,一些科学家会告诉你还有一种类似的系统:微生物燃料电池。早在20世纪90年代,科学家发现微生物能促进电子转移,可以在没有外部氧化还原介质或分解产物的支持下将电子转移到阴极。

人类尿液主要由水(93%~96%)、尿素(约2%)、无机盐(氯化物)、氨、有机酸等组成,其化学成分因生活方式、健康状况而异。考虑到每人每天大约产生1.5~2升尿液,全球人口约为77亿,那么全球每天尿液产量估计在(1.16~1.54)×10^10升范围内,相当于每年产生(4.22~5.62)×10^12升尿液。而且尿液的电导率较高,若用于电池,或有助于提高电池的电化学性能。

因此,研究微生物燃料电池的一些科学家把目光投向了人类尿液,制得了一些以人类尿液为底物的生物电化学系统。随着尿液被送入电池,尿液的主要成分——尿素会被分解为氮气、水和氢气。而且每升尿液含有约9.3克尿素,理论上,每升尿液可以产生8.64千瓦时的电力,足以供电6小时。2013年,英国科学家就发现了一种用尿液为手机充电的方法。

英国布里斯托机器人实验室的研究者让尿液通过微生物燃料电池堆来发电。如此产生的电力足够为一部三星手机充电,从而实现短信发送、网页浏览和进行短暂通话。它还能产生足够的电力,来为一个厕所隔间基于LED的照明系统供电。他们已经基于这样的系统制成了一个小便池原型——Pee-Power,并已经安装在大学校园里。

巴西一家组织Afro Reggae也在城市拥挤地区安装了特殊的尿液收集装置,这些特殊的尿液收集装置类似于水电站的工作原理,利用尿液的流动产生能量,然后将能量存储在电池中,用于为狂欢节卡车提供动力。

另外,最近,有科学家开发了一种高效、低成本、环保的尿液电氧化制氢系统,利用尿液中的尿素制氢。这项新研究发表在《自然·通讯》杂志上。

研究者采用Pt/C催化剂,使用模拟尿液和真实尿液进行实验,模拟尿液中包含尿素、氯化钠、氯化钾等成分,以评估尿液在不同条件下的电氧化性能。结果显示,尿液电氧化制氢的能量效率较高,与传统水电解相比,具有显著的节能优势。这项研究为氢气的可持续生产提供了一种新的途径,有望降低制氢成本,提高能源利用效率。

除了供电,有科学家想要直接从尿液中提取肥料,于是启动了一场“颇有味道”的尿液征集活动。结果他们成功将尿素通过电化学反应,生成了高纯度、高附加值的固体衍生物——过碳酰胺,纯度近乎100%。而过碳酰胺在医药(抗炎、抑制肿瘤细胞增殖等)、纺织、食品、日化等领域用途广泛。接着,研究者将过碳酰胺晶体添加到用于种植花生、小麦和生菜的土壤中,发现与使用传统肥料种植的植物相比,这些植物长得更高。他们认为这要归因于过碳酰胺肥料的结晶性质——它允许氮素在一段时间内缓慢释放,并把这些结果于2025年1月发表在《自然·催化》上。

总的来说,尿液是种非常有趣的物质,而科学家一直在试图变废为宝,让尿液这一每天大量产生的废弃物变成一种“宝藏”,就像我们中世纪的炼金术士尝试用尿液炼金一样。

参考文献:

https://uwaterloo.ca/chem13-news-magazine/february-2019/feature/ancients-and-alchemists

https://en.wikipedia.org/wiki/Hennig_Brand

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7161917/#celc201901995-bib-0018

https://core.ac.uk/download/pdf/268006168.pdf

https://www.engineeringforchange.org/solutions/product/pee-power-urinal/

https://www.nature.com/articles/s41467-025-57798-3

https://www.nature.com/articles/s41929-024-01277-3

]]>