撰文 | 二七

审校 | 王昱

1861年,德国的索伦霍芬(Solnhofen)采石场出土了一件羽毛化石,之后不久,这里又发现了一只长着羽毛的奇怪“恐龙”——这就是举世闻名的始祖鸟(Archaeopteryx)。

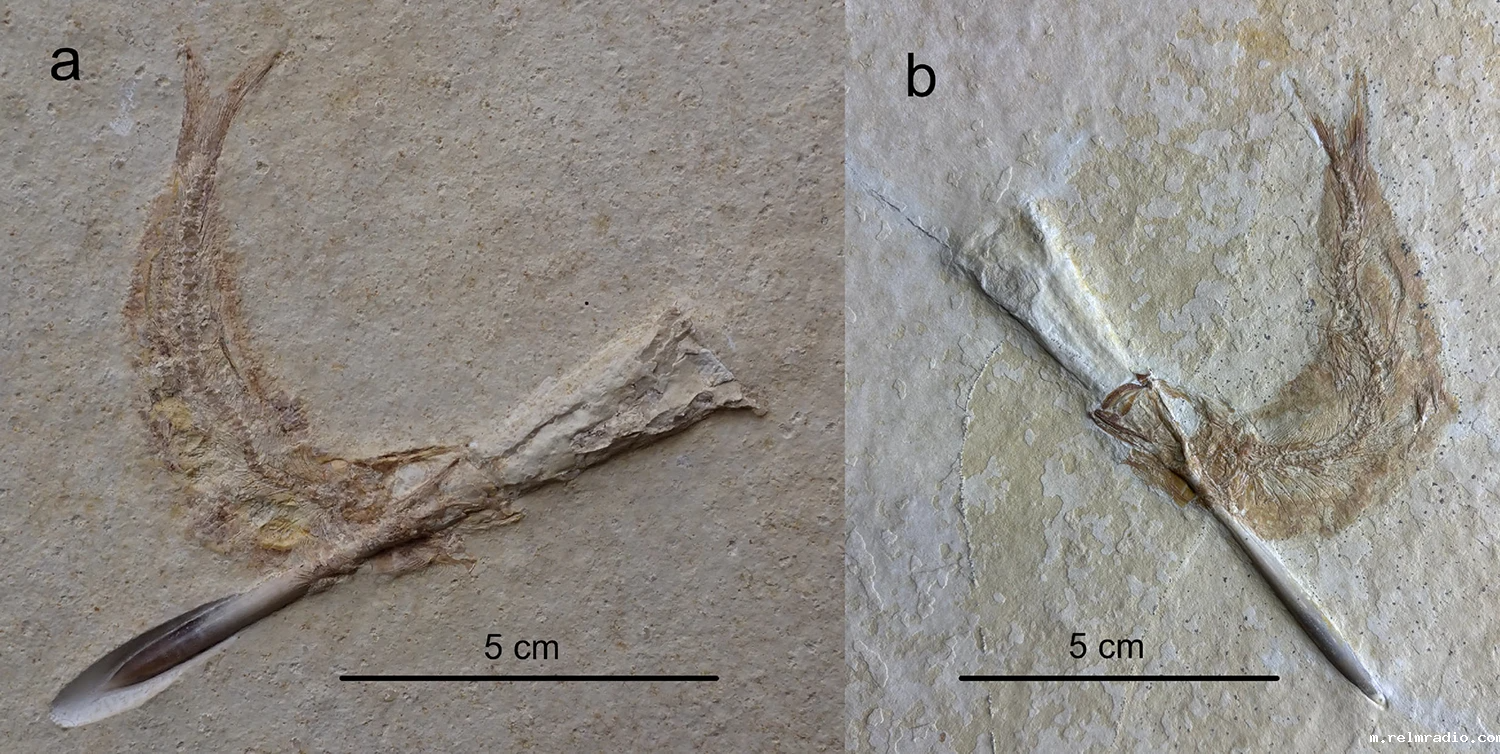

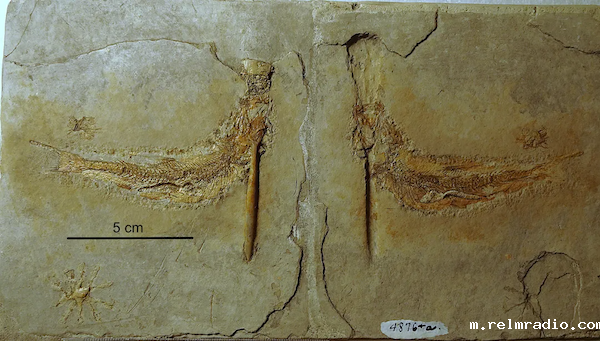

包括始祖鸟在内,索伦霍芬的灰岩中已经出土了大量精美的化石。但有时,这里也会成为古老的神秘案发现场。最近,两位德国慕尼黑大学的古生物学家在重复检查博物馆收藏的索伦霍芬化石样本时,发现了一些奇特的现象:一些小鱼的嘴部和鳃部被一根长长的深灰色“铁钉”穿过。从它们变成化石的结局来看,这大概就是这些鱼类的死因。

并非铁钉

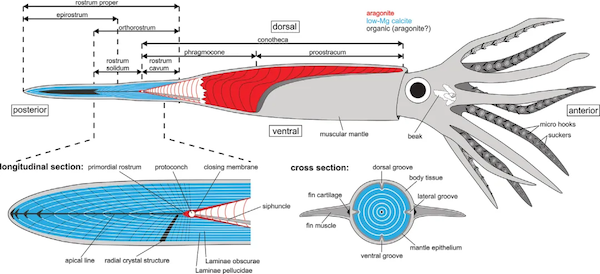

这些小鱼生活在约1.52亿年前的晚侏罗世,显然,那时的海洋里不可能有铁钉。这些致命的“钉子”其实是另一种早已灭绝的海洋生物,箭石。

箭石是头足类动物中的一员,它们长得很像现代的鱿鱼。而现在我们看到的这些像钉子一样的化石,只是它们的内骨骼:长长的、被看作“钉子”的尾部是它们的鞘,这部分骨骼是坚固实心的;再往前明显的锥形结构被称为“闭锥”,是中空的,而且像鹦鹉螺的外壳一样,会被分成若干个腔室;再往前则是一片伸出的前甲。

现代的鱿鱼可以向体内腔室注入海水或排出海水来调整浮力,研究者推测,箭石中空且分节的闭锥很可能也发挥着类似的作用。而当箭石死后,随着它的软体部分逐渐腐烂,最终就会剩下一根孤零零的“钉子”——这就是我们今天看到的化石。

并非捕猎

与此同时,这场悲剧的另一位主角,是一种在索伦霍芬生物群中非常常见的小型鱼类,名为Tharsis。在索伦霍芬发现的整个鱼类类群中,Tharsis大约占据了四分之一。一条成年的Tharsis可以长到27厘米长,但被“钉死”的鱼类往往只处于亚成体,体长只有10厘米左右。

虽然我们看不到它们生前的样子,但古生物学家依然可以通过一些蛛丝马迹了解它们的食性。Tharsis的嘴里长有细密的牙齿,和它同一时期的真骨鱼类大多是肉食性动物,以小型鱼类或甲壳类为食。

然而,在索伦霍芬其他真骨鱼类体内,经常可以看到鱼类或甲壳类的遗骸,但Tharsis的胃肠道中虽然充满了被消化的食物,却没有发现过鱼类或甲壳类的碎片。同时,Tharsis也缺少与滤食相关的特征。因此,研究者普遍认为它们会用视觉锁定猎物,并用口腔吸食水体中微小的浮游生物。

由此可见,Tharsis似乎并不会主动与箭石产生什么互动,至少箭石并不是这些小鱼的猎物。

死后的相遇

那么,有没有可能是箭石主动发起了攻击呢?答案也是否定的。因为当箭石穿透这些小鱼的鳃时,这些箭石早已死亡了。

大量研究已经显示,箭石其实并不喜欢侏罗纪时期索伦霍芬群岛上的浅水盆地——它们更偏好生活在开阔的海域。这些出现在索伦霍芬灰岩中的箭石,大多是因为各种原因死亡后,从南部遥远的特提斯洋漂流到这里的。在这个过程中,它们的肉体逐渐腐烂,只留下了坚硬的内骨骼,中空的闭锥提供了足够的浮力,让箭石尸体能够漂在海面上,远渡重洋。

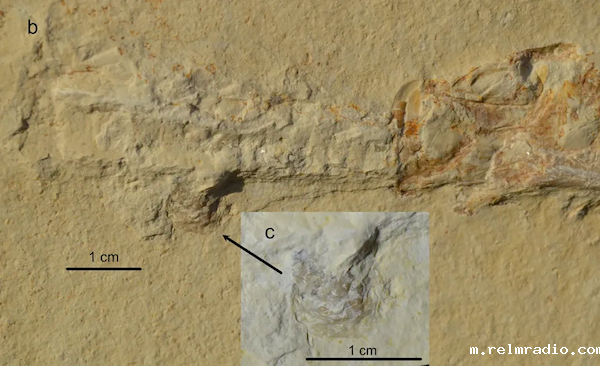

在其中一枚穿透鱼鳃的箭石化石上,可以清楚看到小型双壳类动物(我们今天吃的扇贝就是双壳类动物)附着的痕迹,这也可以说明在穿透鱼鳃的时候,这枚箭石就已经只剩下了内骨骼。

食物陷阱

但这场惨剧的确与捕食有关。研究者推测,漂浮在海面上的箭石表面很容易长出藻类或细菌,形成厚厚的微生物毯,在Tharsis眼中,这很可能是一顿丰富的大餐。

如果有一条饥饿的小鱼在吸食微生物时选错了位置和方向,或许就会吸入光滑、坚硬的箭石鞘部末端。“当它们意外吸入了流线型的箭石骨骼后,就再也无法摆脱这些致命的东西了。”研究者在论文中写道。

箭石的鞘往往很长、很细,然而到了闭锥的区域,箭石会迅速加粗,粗到足以完全堵住Tharsis鱼类的口部,让它们窒息而亡。对现生生物的观察显示,当经过鱼鳃的水流中断、无法提供充足的氧气时,鱼类最多只需要几个小时,就会窒息而死。

箭石的内部结构也参与构成了“陷阱”:由于空气储存在空心的闭锥里,箭石沉重、实心的鞘会下沉,让小鱼更容易从这一端吸食微生物。

目前科学家仍不确定的是,为什么现在发现的标本中箭石总是从鱼的鳃部穿出,而不会卡入胃里。但研究者推测,考虑到箭石进入小鱼的口腔实属意外,它们可能只是“徒劳地尝试通过鱼鳃排出异物”。

显然,它们绝望中的尝试失败了,Tharsis生命最后的挣扎被定格,与凶器一同沉入海底。直到在一亿多年后,一群充满好奇的人类看到了这场罕见惨剧。

参考链接:

https://www.nature.com/articles/s41598-025-00163-7

https://www.sciencealert.com/numerous-fossils-reveal-jurassic-fish-killed-in-same-bizarre-way

]]>

撰文 | 王昱

审校 | 刘昊天、不周

2024年7月14日,欧洲杯决赛打响,西班牙对阵英格兰。随着中场休息哨声响起,数百万英格兰球迷还未平复紧张的心情,便不约而同的做了同一件事——冲向厨房,烧水泡茶。

短短几分钟内,超过1000兆瓦(1兆瓦=1000千瓦)的电力需求涌向英国国家电网。好在电网的工程师对此早有准备,他们甚至还会用一个词专门形容这种现象——TV pickup(或可译为“电视激增”)。当热门的电视节目进入广告时间,英国人就会抓紧时间泡茶或冲咖啡。泡茶要烧水,烧水要用电,这会导致电力负荷激增,并且发生的频率比你想得更频繁。

电网平衡

TV pickup是英国独有的现象,它是英国文化和电力系统共同导致的结果。英国人喜欢喝茶,并且英国的电水壶功率也偏大一些,可以达到2.5到3千瓦。当大型节目或重要的体育赛事到达广告时段,或达到戏剧性的结尾时,英国人会像设定好的一样烧水泡茶。当数百万个这样的电热水壶同时开启时,电力需求非常庞大,可以达到数百甚至数千兆瓦。

电力在电网中几乎是瞬间传输的。此时此刻我们从插座中获取的电力,背后一定对应着电网另一端的某台或某几台电源,不论是传统的发电机组,还是更新颖的光伏电站、储能电池。电力的生产和消费都是即时的。如果电网的电力需求突然超出电力供应能力,发电机组受到的阻力会增大,转速逐渐降低,连带着整个电网的频率也会降低。各国电网都是针对特定频率的交流电设计的,对英国电网来说,交流电频率只能在49.5赫兹到50.5赫兹之间波动,如果频率超出这个范围,电网就无法维持正常运行,可能会导致局部停电,甚至整个电网崩溃。

所以,电网必须预测电力需求的变化,还要调配足够的电力供应来满足激增的电力需求。为了面对TV pickup的挑战,英国国家电网不得不成为世界上最了解英国电视节目单的存在。他们会研究电视节目单,监控热门电视剧的剧情,并预测观众对体育比赛的反应。他们的使命很简单:不论电视剧的雷点、爆点有多少,不论比赛多么激烈,都要确保电力供应不出问题。但这种预测并不一定符合工程师的胃口。2013年,英国国家电网运营负责人奈杰尔·威廉斯(Nigel Williams)就曾表示:“《一掷千金》带来的TV pickup高得惊人,这也太让人伤心了。”总之,电网的工程师需要弄明白:下一集电视剧会抛出一个大的悬念吗?下一场欧洲杯会进入加时赛吗?如果是的话,赶紧准备备用电源吧!

对英国电网来说,最重要的备用电源之一就是位于英国威尔士的Dinorwig电站。它可以在12秒内建立1320兆瓦的电力供应,是世界上响应速度最快的发电站之一。Dinorwig电站是一座抽水蓄能电站,有高低两个水库,上水库海拔636米,下水库海拔100米。在用电低谷、电价较低时,它会用电将下水库的水抽到上水库中;在用电高峰、电价较高时,它会把上水库中的水放到下水库中发电。一来一回,发电站的平均效率可以达到74%到76%之间。

当英国电网的工程师预测到TV pickup时,他们就会通知Dinorwig电站,让电站以较低的功率发电,当TV pickup来临时,电站便能迅速调整到满负荷运行,向电网提供电力供应。在上水库存满水时,Dinorwig电站可以以最大功率运行6小时左右。不过Dinorwig电站一般也不需要满负荷运行这么久——因为一壶水几分钟就烧开了。就算电力需求没有降低的趋势,几个小时的时间也足够火电站调整自己的输出功率了。此外,英国还能通过海底电缆从法国和荷兰进口电力。

令人烧水泡茶的时刻

如果用TV pickup的程度来衡量哪些时刻最令英国人印象深刻,那可能没有什么能超过1990年世界杯,英格兰和西德的半决赛了。这场比赛从头到尾都扣人心弦,并且在120分钟的鏖战之后双方比分仍是1:1,局势升级到点球大赛。随着克里斯·沃德尔(Chris Waddle)将足球踢飞,点球大赛比分定格在西德对英格兰4:3,英格兰冲击世界杯的梦想随之终结。终场哨声响起,全英国泪水涌动,数百万人需要片刻时间平复心情,结果他们统统去烧水泡茶了!由此产生了高达2800兆瓦的TV pickup,堪称历史之最。

电视剧也会引发TV pickup。比如1984年《荆棘鸟》(The Thorn Birds)最后一集的剧情堪称炸裂:一位神父和一名年轻女子萌生了禁忌之恋,情感逐渐达到高潮,当片尾字幕开始滚动时,观众们集体松了一口气——然后他们就去泡茶了。电网出现了2600兆瓦的TV pickup。近几年,世界人民纷纷选择了流媒体,蹲在电视机前等电视剧开播的人越来越少了。这在一定程度上缓解了电视剧带来的TV pickup现象,但涉及到足球比赛这样的大型赛事及事件时,TV pickup仍会发生。

英国王室的重大事件对英国民众来说也是重大事件。例如1981年,当时查尔斯王子和黛安娜王妃的盛大婚礼引来了数百万电视观众。当新婚夫妇在阳台上亲吻时,英国民众选取了最英国的庆祝方式——烧水泡茶,电网迎来了1800兆瓦的TV pickup。

新能源的挑战

如果仅仅是TV pickup,英国电网还能应对。但近些年新能源的推广,给英国、乃至世界各国的电网都提出了新的挑战,甚至引发了大型停电事故。

传统电网中的电源是带有旋转结构(转子)的发电机,它们直接输出交流电。因为发电机们的转子本身质量较大,当电力供需不平衡时,本身就具有一定抵抗转速变化的能力,这也被称为电网的转动惯量。但对于光伏这样的新能源,它直接产生的是直流电,需要经过逆变器的转换才能形成交流电。就算是旋转的风力发电机,它通常也会将旋转产生的交流电先转换成直流电,再由逆变器转换成交流电,用这种方法降低风力不可控的影响。逆变器本质上是通过快速开闭电路,用频繁变化的调制波形拟合出交流电的正弦波形,本身不具备转动惯量。随着新能源占比提高,电网整体的转动惯量也在快速下滑,这对电网的稳定运行提出了更高的挑战。

2019年英国的停电是一个典型的案例。2019年8月9日下午,英国部分电网遭受雷击,雷击线路主动断开,部分新能源电站执行保护动作,英国电网电力供应损失了150兆瓦。一般而言,这对英国电网是可以接受的,只要20秒后雷击线路自动重新连接,一切都会恢复正常。

此时,英格兰东海外120千米处,英国Hornsea海上风电场正在发电,它整体的转动惯量比传统电站小得多。雷击后0.3秒,电网波动触发了它的保护程序,英国电网又损失了737兆瓦的电力供应,电力波动进一步扩大。雷击后0.5秒,电网频率急速下降,触发了更多分布式电源的保护措施。雷击后仅仅0.5秒,英国电网就损失了1481兆瓦的能量供应,大约相当于英国电网总功率的7%,电网频率逐渐跌向崩溃的边缘。

虽然英国电网很快就启动了应急程序,但仍挡不住巨大的电力缺口。电网频率最终在雷击76秒后击穿了48.8赫兹的安全底线,触发了电网的主动保护动作——英国电网主动切断了全英国5%的电力供应,保护剩余95%的电力供应。这导致英格兰与威尔士大部分地区都出现了停电事故。当时是周五晚高峰时段,停电带来的列车停运、信号中断给社会整体运行带来了不小的影响。

梳理2019年英国停电事故的过程,可以提炼出以下过程:电网中新能源占比提高后,电网整体转动惯量下降,临时电力波动更容易引发频率的大幅波动——而这又会触发电站自身的保护策略,让电站主动脱网,这样的连锁反应会导致电网电力供应急速下滑,从而引发大停电。随着新能源装机占比的提高,电网稳定性的挑战会越来越大。

最近欧洲西班牙、葡萄牙的大停电虽然仍没有最终的调查结果,但初步报告已经让人不得不怀疑它与英国停电事故源于相似的流程。

2025年4月28日,欧洲伊比利亚半岛遭遇大规模停电事故。在西班牙马德里等主要城市,停电导致交通信号灯失灵、火车停运、机场停飞,企业和学校也不得不关闭,约有6000万人受到波及。西班牙和葡萄牙宣布进入国家紧急状态。事故发生后,西班牙和葡萄牙紧急展开联合调查。初步报告显示,此次大规模停电由电力供应的突然大幅下降引发。事故发生当天中午,电网在短短5秒内失去了15吉瓦(1吉瓦=1000兆瓦)的电力供应,相当于当时西班牙全国电力需求的60%。这超出了欧洲电网设计的应对范围,直接导致西班牙和法国的跨境电力联络线跳闸,伊比利亚半岛电力系统因此与欧洲主网脱离,西班牙—葡萄牙电网内部出现严重的供需失衡,进而发生电压崩溃并全面停电。

而在停电前的6天,西班牙才刚刚庆祝其国家电网“首次在工作日实现100%可再生能源供电”。而可再生能源,尤其是风能和太阳能的转动惯量很低,西班牙电网又没有足够的调节能力,抽水蓄能电站和化学电池储能仅占总装机量的2.65%。电网微小的波动很容易在这种条件下引发大规模的事故。面对新能源的挑战,逆变器等发电设备自身的工作逻辑,以及整个电网的运行控制逻辑,都有待升级。(详细可参考《伟德手机app下载安装官网》2024年8月刊P75-P77《中国电网转型之路》)

所以,对于英国电网来说,事态的发展实在令人难以接受——流媒体刚能满足英国人奇特的爱好,缓解了TV pickup带来的冲击,但新能源转型却马上给了他们结实的一记重拳。

参考链接:

https://www.zmescience.com/feature-post/culture/culture-society/tv-pickup-the-surprising-reason-why-the-uk-has-power-surges-because-of-tv-programs/

《伟德手机app下载安装官网》2024年8月号,《中国电网转型之路》P75-P77

https://www.theguardian.com/environment/2013/dec/20/strictly-come-dancing-bbc-national-grid

https://en.wikipedia.org/wiki/TV_pickup

http://www.ce.cn/cysc/ny/gdxw/202505/07/t20250507_39355270.shtml

]]>

撰文 | 冬鸢

审校 | 二七

提到羽毛,我们立即会联想到鸟儿;提到鸟儿,我们会立即联想到飞翔;提到飞翔,我们又不得不说回羽毛在其中的作用。

鸟类是当今世界上唯一拥有羽毛的生物类群,不同类型的羽毛相互配合,给了它们展翅翱翔的能力。它们流线型身体上被覆着许多能够巧妙利用空气动力学的不对称正羽,有时羽片尖端扣紧互锁,形成能够防风的光滑表面;有时羽支结构松散且蓬松,能够在飞行过程中减少散热。

但地球上最早出现的羽毛,并不是如今的形状,也并不在鸟类的身上。虽然关于羽毛的演化起源一直存在广泛争议,但古生物学发现和发育生物学的研究表明,羽毛最早的形态叫做“原始羽毛”(proto-feathers),大约出现在2亿年前的某些非鸟类恐龙身上。一些古生物学家还认为,原始羽毛可能在约2.4亿年前的三叠纪早期,就出现在了恐龙和翼龙的共同祖先身上。

在3月20日发表于《公共科学图书馆·生物学》(PLOS Biology)的一项研究中,科学家就试图让鸡长出这种消失已久的原始羽毛,但他们最终只成功了一半。不过在讲这个故事之前,我们先回顾一下羽毛的过往。

恐龙的羽毛

不同于现代鸟类的羽毛,原始羽毛没有分支和羽轴、也没有现代羽毛基部内陷的毛囊,只是简单的从皮肤表面延伸出的圆柱状中空细丝结构。它们最初的作用也与飞行毫无关联,科学家猜测,其最初的功能可能是维持体温,也可能具有装饰或伪装的作用,因为有化石证据表明一些原始羽毛或许有明显的颜色。

而在随后的漫漫历史长河中,原始羽毛渐渐演化成了如今我们熟悉的样子。

从20世纪90年代开始,一系列重磅化石发现证明,兽脚类恐龙(一类主要靠后肢行走的肉食性恐龙)的多个支系中存在不同形态的羽毛。侏罗纪的许多恐龙已经兼具类似原始羽毛的简单羽毛,以及类似如今鸟类绒羽和正羽的复杂羽毛。而约1.5亿年前的始祖鸟已经出现了现代式不对称飞羽及部分鸟类骨骼特征。

到了白垩纪早期,恐龙羽毛的形态更是五花八门,小盗龙身上的不对称羽毛特征已经让不少科学家认为其具有飞行能力。而在白垩纪晚期,手盗龙类恐龙的翅膀与尾部已完全具备拥有空气动力学特征的正羽,让它们得以飞行。

让鸡长出恐龙羽毛

羽毛形态和功能的不断演化,离不开介导羽毛形态发生的分子信号的改变。但不论是如今的复杂鸟类羽毛,还是简单的原始羽毛,在胚胎发育早期的分子信号传导和形态发生过程却近乎相同。不仅如此,羽毛与其他皮肤附属物,比如毛发和鳞片,在胚胎发育早期的过程也十分相似。只是在发育到一定阶段的时候,不同的分子信号通路让它们长成了特定的样子。

对于现代鸟类羽毛的形成,十分重要的一个分子信号通路叫做sonic hedgehog(Shh),对于羽毛的羽支形成十分重要。在2023年发表于《科学·进展》(Science Advances)上的研究中,研究者通过促进Shh通路,成功把鸡腿部的鳞片变成了羽毛。而在发表于《公共科学图书馆·生物学》的这项新研究中,科学家则反其道而行之,试图通过抑制Shh通路,让鸡的羽毛不再拥有复杂特征,回归原始羽毛的简单结构。

于是,他们在鸡胚胎发育的第9天,也就是羽芽(feather-bud,羽毛的原基)长成之前,向其精确静脉注射了一种叫做sonidegib的药物,这种药物可以抑制Shh通路的信号传导。结果发现,鸡胚胎开始长出类似原始羽毛的结构——结构简单,无分支,也没有内陷的毛囊。

但这只持续了很短的时间,从胚胎发育的第14天起,鸡胚胎中羽毛的形态开始渐渐恢复成正常的鸟类羽毛形态。原本休眠的毛囊被重新激活,最终发育成了羽毛正常的鸡。

该研究的通讯作者Michel Milinkovitch总结说:“我们的实验表明,虽然发育过程中的短暂干扰可以永久性地将脚部鳞片变成羽毛,但要永久性地破坏羽毛发育本身却要困难得多。显然,在演化过程中,相互作用的基因网络已经变得非常强大,即使在巨大的遗传或环境干扰下,也能确保羽毛的正常发育。现在最大的挑战是了解基因相互作用是如何改变的,从而塑造了从恐龙时期到现在的羽毛演化过程。”

到了今天,最简单的原始羽毛已经随着恐龙的灭绝而消失,但在如今的鸟类中,羽毛的演化历程仍在继续。猫头鹰羽毛的独特结构能够帮助它们更好地听到猎物的声音;蜂鸟羽毛演化出了极其坚韧的羽干,有助于它们高频振翅;放弃了飞行的企鹅,羽毛演化得更加坚硬,在翅膀和身体表面形成了一个有纹理的表面,便于它们游泳……

而其中的分子生物学秘密,还待科学家们进一步揭开。

参考链接:

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3003061

https://www.eurekalert.org/news-releases/1076748

https://www.eurekalert.org/news-releases/1077117

https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/abstract/S0169-5347(19)30140-5

https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-animal-022513-114127

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10191425/

https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2025/february/origin-feathers-remains-mystery.html

《伟德手机app下载安装官网》2024年9月刊《羽毛的演化艺术》

]]>

撰文 | 二七

审校 | 王腾 王怡博

中亚地区的咸海(Aral Sea)曾是全球第四大内陆湖。它横跨哈萨克斯坦南部与乌兹别克斯坦北部边境,曾给当地人带来了丰饶的渔获与温和的气候。

20世纪五六十年代,苏联政府为了方便灌溉农田,决定改道咸海的两条主要水源——阿姆河(Amu Darya)和锡尔河(Syr Darya)。当时的人们大概没能预料到,失去主要水源的咸海会在短短几十年内发生翻天覆地的变化。

在今天,咸海已经失去了大约1000立方千米的水,面积仅剩当初的10%。曾经广阔的水面变成了一片荒漠,锈蚀的渔船沉默地停在黄沙中。即使在仅剩的小片湖水中,由于蒸发速度快,水体盐度过高,几乎没有什么生物可以生存。

生活在咸海附近的人们不仅失去了渔获,还失去了健康。风掠过裸露的湖床,卷起盐碱化的土壤,携带着有毒尘埃席卷了附近地区。2017年6月,现任联合国秘书长古特雷斯曾访问了咸海,并发表声明指出,这一几乎死亡的第四大内陆海让他感到极大的震动,这可能是这个时代最大的生态灾难。

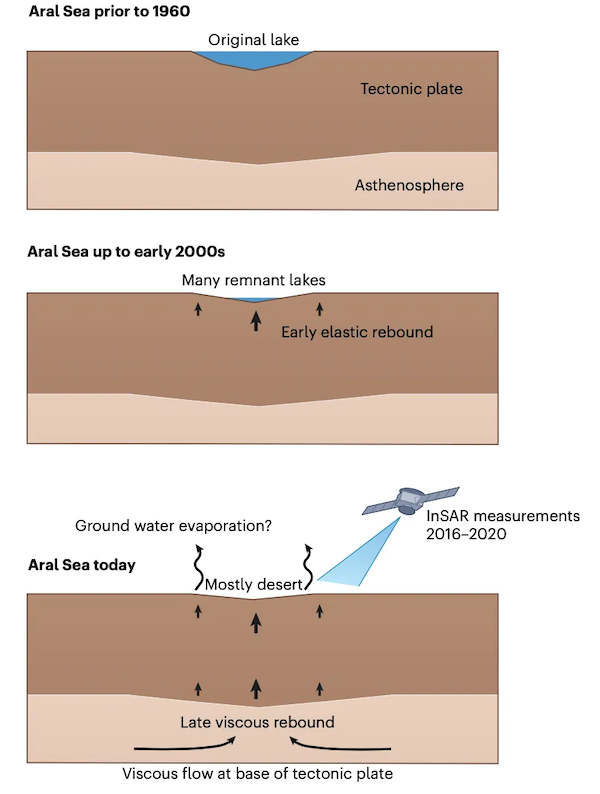

当我们震撼于地表的剧变时,一些变化也正在地下悄然发生。最近,一项发表于《自然·地球科学》(Nature Geoscience)的研究显示,咸海干涸带来的影响已经穿透地表,一直深入到了地幔。

更深处的变形

最初关注到这个问题时,现任北京大学地球与空间科学学院助理教授的王腾还在新加坡做博士后,他曾在纪录片和书中看到过咸海的故事。“这么大的水体质量变化,可能会在地表产生形变。”王腾这样思考。

王腾主要的研究方向,就是利用合成孔径雷达干涉方法(InSAR)测量地表形变,并且破译背后的深层机制。测量地表形变主要用的是雷达卫星,就像蝙蝠一样,卫星会向地面发射电磁波,记录回波信号,通过信号相位变化就可以测量微弱的形变。“这就相当于用一个微波波长那么长的尺子来测量地表形变,”王腾介绍道,这项研究中使用的微波波长在5~6厘米,就像是用一把五六厘米长的尺子去测量地表的变形,“所以我们可以测得很精确,几个毫米的形变都可以测出来。”

这把尺子显示,从2016-2020年,咸海的地表一直在持续抬升,每年最高可以抬升7毫米。“在如此广袤的范围内测量毫米级的形变非常困难”,王腾的博士生、论文第一作者樊文智介绍道,“我们处理了上百TB的数据,耗费3年多才提取到信号。”

理论上说,当上方承载的重量突然消失,地壳会展现出明显的弹性行为。就像是拿手指戳一颗充满气的气球,当手指松开,气球自然会弹回来。但咸海发生的远不止单纯的地壳回弹,这里的影响更深,一直深入到了地壳以下的地幔。

“咸海的水量从2015年左右开始就不再变化了,然而在2015年之后,这里还在持续抬升。”王腾解释道,地壳的弹性变化往往发生的较快,这样持久的影响,说明还有更偏流体、更缓慢的变化发生。

王腾将地壳的弹性形变过程比作一张桌板。如果突然拿走桌板上放置的重物,桌板的弹性会让它恢复到原来的形状,但这个过程很快就会结束。但如果在桌板下方,还有一层比较软的橡皮泥,那么这个重物不仅会压弯桌板,还会挤走下方的橡皮泥。当重物被拿走后,橡皮泥就会缓慢地回流到原来的位置,从而造成咸海地表这样持续的回弹。

在这个故事中,桌板就是地壳,重物是咸海的水,而橡皮泥就是较软的上地幔软流圈。王腾等人在咸海看到的,就是在大量湖水被“拿走”之后,由于地幔软流圈缓慢回流,导致的地表轻微抬升。

看到软流圈

地球上其实一直在发生类似的现象。在大约两万年前的末次冰盛期,当时欧洲北部、亚洲、北美洲、格陵兰岛和南极洲的大部分地区都被冰盖覆盖,有时冰盖厚度甚至可以达到3千米。这些巨大冰盖的重量也曾导致地壳变形向下弯曲,并将黏弹性的地幔物质从受重压的地区挤走。

当冰河世纪结束,冰川消退后的大陆也会发生类似的缓慢回弹,在一些地方,这一过程至今仍在继续。这样的变化也给地球物理学家提供了一个了解地幔软流圈性质的好机会。根据回弹速度等数据特征,结合数值模型,就能计算出地幔大致的黏度系数——这是一个反映流体在力的作用下流动能力大小的参数。

咸海的地表变形也在拓宽我们对地幔流变性质的了解。在此前的研究中,想要了解地幔的黏度系数往往只能通过冰后回弹或是大规模地震后的回弹来测量。然而中亚地区并不在断裂带附近,鲜有大地震发生。而近期历史上这里也不曾有大规模冰川,这让中亚地区下方的软流圈成为了一片认知上的空白。“咸海的消失其实是一个很好的机会,”王腾说道,“让我们能够了解大陆内部软流圈的性质。”

一个地球

即使在今天,咸海的地下依然在发生变化。“水的黏度系数是1,而根据数值模拟,咸海下方地幔软流圈的黏度系数在1019左右。”这意味着这样的变化非常缓慢,并且很可能会持续更久。“我很难估计出(地表抬升持续的)准确时间,”王腾说道,“但估计至少会持续上百年。”

咸海地下的持续变化也在提醒着我们,人类活动的影响远比我们想象中还要深远。王腾感叹道:“人类和地球是一个有机的整体,人类活动不仅能够改变地表环境,也可能引发深地过程,在地表产生地质尺度的变化。”

参考链接:

https://www.nature.com/articles/s41561-025-01664-w

https://www.nature.com/articles/s41561-025-01665-9

https://www.newscientist.com/article/2475234-earths-upper-mantle-is-revealing-the-deepest-effect-of-human-activity/

https://www.britannica.com/place/Aral-Sea/Environmental-consequences

https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94804.htm

]]>

撰文 | clefable

审校 | 王怡博

逼仄的空间中,一个颇有气势的黑衣人向你摊开双手,他问你:选择红色药丸还是蓝色药丸,接受残酷的真相,还是保持无知?在这样大的选择面前时,你可能或许会忽略掉两种药丸中的蓝色色素和红色色素,哪一种更有害?

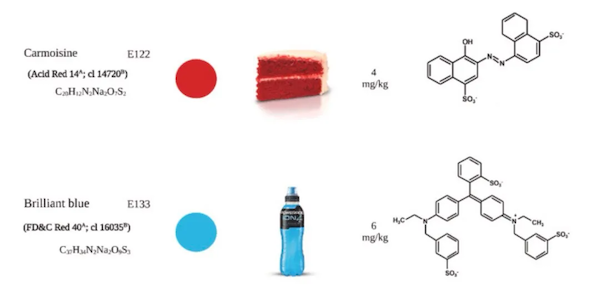

日常生活中,我们目之所及、有颜色的人造物,包括食物、药品和日用品等物品的色彩,其中大部分都来自人工色素。例如,红色可能来自偶氮玉红(E122,国际食品添加剂编号)或诱惑红(E129)等,它们装点了美味的红丝绒蛋糕、马卡龙等,而蓝色则可能来自亮蓝(E133),它让一些运动饮料或冰淇淋拥有了如海洋一般的漂亮蓝色。

被打败的人工色素

偶氮玉红、诱惑红来自于一类被广泛使用的人工色素,也就是偶氮染料。第一批偶氮染料由德国化学家C. A. Martius和Hermann Caro在1875年合成之后,这类染料很快得到广泛应用,在食品和各种日用品行业崛起,使用占比一度高达70%。

不过20世纪80年代,它们开始跌落“神坛”:一类偶氮染料被证实会在人体降解后,释放出致癌化合物——联苯胺,而被禁用。之后,还有一些偶氮染料被证实致癌和导致基因突变而遭禁用。大概20年前,一些研究者发现,一些偶氮染料在人体内经过代谢,或者经过皮肤微生物的作用后,产生一些具有致癌性的芳香胺,随后也被禁止。

目前,类似偶氮玉红、诱惑红和亮蓝(属于三芳基甲烷染料)的人工色素经过研究后,显示可能有一些潜在的危害。不过,只要每日摄入量不超过最高可摄入量就不会有明显的危害——每日每千克体重摄入偶氮玉红、亮蓝和诱惑红的量分别最高不超过4毫克、6毫克和7毫克。

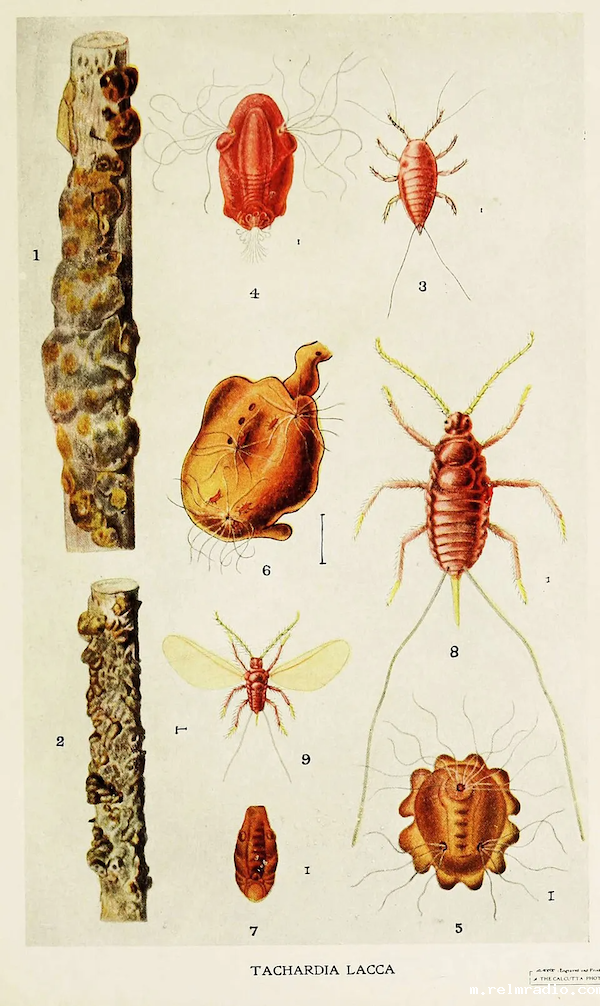

人们对偶氮染料的担忧,促使一些已使用数千年的天然色素重新登上了舞台,其中有两种来自昆虫的色素都曾对人类社会产生了重大的影响。一种是胭脂虫(Dactylopius coccus)体内的胭脂红酸。这种色素从16世纪开始一直沿用至今,其出现当时美丽的油画,象征权力的服饰,到如今较为高端的食品、化妆品等中。胭脂红酸是一种天然的蒽醌类化合物,没有潜在致癌性,不过可能有轻微毒性并导致过敏。另一种色素名为紫胶红酸,这也是一种红色色素,且属于蒽醌类化合物。它提取自一种名为紫胶蚧(Kerria lacca)的昆虫的分泌物。

紫胶蚧可以从菩提树、无花果树等400多种植物上获得,它们原产于印度、缅甸等东南亚其他地区。紫胶蚧中的雌虫是紫胶的主要生产者,它们寄生在这些植物的树枝上,吸取汁液。这些汁液除了为它们提供能量,还会在它们体内发生化学反应。随后,紫胶蚧的毛孔就会排出分泌物。

这种分泌物一旦接触空气,就会硬化,形成一层坚硬的壳状覆盖物——这就是紫胶,保护紫胶蚧雌性及其孵化的整个虫群。对于紫胶蚧来说,这个覆盖物类似于它们的保护茧或者盾牌。在6个月的生命周期中,它们除了摄食和繁殖,就是制造紫胶。雌虫在死亡前还会产下约一千枚卵,推动紫胶事业继续繁荣。据悉,生产1磅(大约0.45千克)的紫胶大概需要17 000到90 000只虫子。人类对紫胶的使用已有3200年的历史,在一些地区的民间医学中,紫胶被当作保肝和抗肥胖的药物。

在距离中国约数百公里的孟加拉国库尔纳市,随着一些人工色素退出市场,一些居民因为收集紫胶,生活开始有了起色。一些人甚至可以完全以采集紫胶为生。他们会收集有紫胶的枝条后,稍作处理后高价卖给商人,随后这种产品就会被出口到多个国家等。

当人们处理紫胶时,其中的紫胶虫也无法幸免。他们从中提取的紫胶色素(主要是紫胶红酸等,主要来源于昆虫的血淋巴,类似于人的血液)可染出从深红色、勃艮第红色,再到深紫色等各种颜色。其染出的一些颜色与胭脂红酸相似,不过看上去会更温暖、柔和。用紫胶红色素染出的丝绸和羊毛,也具有较好的耐光和耐洗性,在较长时间的光照和洗涤后能较好保留住颜色。

无法打败的印度小虫子

不过真正体现紫胶价值的并不是紫胶色素,而是提取出色素,摒弃掉昆虫碎片和虫蜡之后剩余的虫胶树脂。在本世纪初,科学家曾多次尝试通过人工的方式,复制出虫胶树脂,但最终发现这种来自印度和缅甸等的小虫子(指的是紫胶蚧)仍然是最佳的选择。

全球多个行业都在利用虫胶树脂粉的独特性能,包括成膜性、防水性和黏合性。此外,虫胶树脂无毒且可生物降解,已获得了美国食品与药品管理局 (FDA) “公认安全”(GRAS)的认证,允许作为食品添加剂使用。这都支持了其在多个行业的大规模应用。

例如,在食品行业,虫胶树脂可以作为糖果、水果和坚果的上光剂。虫胶树脂可以作为糖果、坚果保护涂层,既美观又能延长保质期。我们十分熟悉的巧克力豆的生产此前就使用过虫胶树脂。其防水性能使其可以用于果汁、碳酸饮料、葡萄酒和果酱等的包装生产中。

与此同时,漆器等木材行业也对虫胶树脂的上光剂有很大的需求,例如清漆、印刷油墨和木材涂饰。虫胶和虫胶蜡(虫胶生产中的一种副产品)可用作化妆品的高光泽抛光剂,以及口红等的稠度剂。

值得一提的是,虫胶树脂可以应用于药物行业。虫胶通常不溶于水,但在较高pH下能溶解,即pH值在8~10,而且由于虫胶具有较强的成膜能力,因此它很适合制作肠溶包衣、糖包衣,用于针对结肠的药物递送。研究者在设计药物时,也会在其中加入一些促进药物释放的添加剂,进而控制药物的释放,使其发挥更好的疗效。

根据透明市场研究(Transparency Market Research)的一项调查,由于消费者对天然成分的偏好增长,食品饮料行业对精制涂料日益的需求,以及制药和工业领域的需求,预计在2024年至2034年,虫胶树脂粉市场将大幅增长。到2034年底时,虫胶树脂粉市场规模预计将达到约15.8亿美元。

随着越来越多的行业寻求合成化学品的环保替代品,虫胶树脂的可持续性和多功能性正在使其日益获得青睐。实际上,目前全球虫胶树脂粉的市场竞争十分激烈,一些公司采用一些物理和化学手段,来获得纯度更高(脱蜡脱色)的虫胶树脂,以及探索虫胶树脂更多的创新用途。

很难想象紫胶蚧会如何看待人类如此对待它和它的分泌物,不过从人类历史的视角来看,人类根据自己的需求让这些昆虫得以繁荣,并在人类社会中留下了足够深的痕迹。不过,也有一部分人反对这样大规模杀死昆虫来获得色素和虫胶树脂。目前看来,解决这个问题的最佳方法,或许仍然要落在化学分析和合成技术的进展上。

参考链接:

https://naturaldyes.ca/lac

https://www.smithsonianmag.com/innovation/from-silk-moths-to-fruit-flies-these-five-insects-have-changed-the-world-180985252/

https://www.thedailystar.net/environment/news/tree-resin-unexpected-boon-locals-3790301

https://iht.edu.in/lac-culture-cultivating-natural-resin/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869152300337X

https://foreverest.net/news-list/fate-of-kerria-lacca-the-lac-insect

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/kerria-lacca

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/29/3017305/32656/en/Shellac-Powder-Market-Poised-for-Strong-Growth-Projected-to-Reach-US-1-6-Billion-by-2034-Transparency-Market-Research.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Kerria_lacca

]]>

撰文 | 冬鸢

审校 | 王昱

要说现在全世界有多少人,很多人会脱口而出:80亿左右。主流新闻媒体、政府官方和科学文献中,貌似都把这个数据当作了常识。然而,80亿这个庞大的数字,到底是怎样数出来的,它又是否准确呢?

最近发表于《自然·通讯》(Nature Communications)的一项新研究则发现:人口统计可能很不准确,在某些情况下甚至误差大得离谱!

这项研究揭示了关于全世界人口数据的一个惊人盲点:全球人口数据集系统性地低估了农村乡郊地区(rural areas)的人口,在某些极端情况下,高达85%的农村乡郊地区人口都没有被统计在内。

数人真难

如今,全世界人口数据集的主要人口数据来源,一方面是各个国家或地区的人口普查数据。

不同国家和地区采用着不同的人口统计方法。例如,我国每十年一次的人口普查工作就做得十分全面,几乎会把全国所有人口的信息都过一遍。但许多国家能力和资源有限,难以每隔一段时间就花众多人力和物力去详尽统计全国人口,所以数据准确度可能很低。此前就有研究指出,2012年巴拉圭的人口普查可能漏掉了四分之一的人口。

这些国家在统计人口时可能面临诸多问题,尤其是在统计偏远农村乡郊地区时,有些地方难以触达,信息封闭,甚至调查人员都不懂当地的语言。还有一些地方还存在地区冲突,甚至战争,根本无法统计这些地方的人口数量。

对于这些官方人口数据不精确或者缺乏的国家和地区,建立世界人口数据集的科学家就会结合一些辅助数据,比如通过卫星数据,观察特定地区夜间灯光的数量,或是日间卫星图下道路和房屋的分布数量,再结合相关模型,估算该地区的具体人口数量。

这类方法的统计误差就会更大,偏远农村乡郊地区的房屋或道路可能会被树木遮挡,卫星图下不可见,且夜间也没有灯光。这导致科学家通过卫星数据和模型来估算时,会严重低估这些地方的人口数量。

因此,这些人口分布数据集的数据准确度,可能存在很大的问题,尤其是农村乡郊地区的人口数据。然而,政府、机构或科学家在处理涉及全世界或特定地区人口数据的分析时,都十分依赖这些数据集,最常见的包括WorldPop,GWP,GRUMP,LandScan和GHS-POP。这些数据集会将全世界的地图划分为许多同等大小的小方格,使用者可以查看每个小方格对应的人口数量。小方格的尺寸有很多种,比如100m*100m,或1km*1km;而小方格的尺寸越小,就意味着地图被划分得更细,也意味着数据集精度更高。

利用这些数据集,相关机构或科学家就可以进行许多人口相关的重要计算和分析,比如在疫情期间通过模型预测疫情在人群中的传播方式;或是评估洪水、地震等自然灾害可能危害的人口数量;以及如何根据人口需求规划医疗资源的分配方式等等。

大坝赶走的人

而在这项新研究中,研究者就试图探究这些常用的数据集中,农村乡郊地区的人口数据与真实数据,到底有多少偏差。至于如何来验证这些数据的准确度,他们想到了一个巧妙的办法——对比大坝建造过程中的移民数据。

“大坝建成后,大片地区会被淹没,因此原本居住在此的居民需要搬迁。由于建造大坝的公司需要向所有受大坝影响的人支付补偿,因此对需要搬迁的人口数量通常会有更准确的记录。不同于全球人口数据集,这类数据提供了全面且准确的当地人口统计数据,不会受行政边界的影响。”论文作者之一,芬兰阿尔托大学的博士后研究员Josias Láng-Ritter说道。

于是,研究者收集了35个国家的307个大坝项目的相关数据,这些数据中均包括了在大坝建造过程中,需要搬迁的人口数量。有了这些数据,研究者就可以对比数据集中,对应区域在修建大坝前的人口数据。结果他们发现,几乎在所有情况下,研究涉及的5个主要人口数据集中,相应区域所记录的人数,都远少于大坝建设项目中记录的实际居住人数——甚至有时在这些区域竟然完全没有人口记录。

例如,在越南北部,一个大坝修建过程中记录的搬迁居民数为4000人,而研究所参考的5个数据集均严重低估了这一区域的人口数量,有数据集只记录了不到1000人,甚至有数据集在这个区域的人口数据记录接近于0。

总体来说,研究者探究的5个数据集中,在研究区域均出现了严重的人口低估。就算是表现最好的数据集(WorldPop),也低估了53%的人口。此外,GWP低估了65%,GRUMP低估了67%,LandScan低估了68%,最差的是GHS-POP,低估了84%!

这种低估是全球性的,不管是高收入国家还是低收入国家,都存在这种差异现象。并且,就算是人口普查做的非常详细,数据质量非常好的国家(如巴西)也存在这种现象。奥地利、柬埔寨、越南等少数几个国家的数据虽然在这项分析中看起来还算准确,但研究者指出,这些国家的数据点太少了,没法以此确定数据的准确性。

一个都不能少?

“许多国家可能没有足够的国家级人口数据,因此他们十分依赖这些全球性人口分布数据来做决策。”Láng-Ritter表示。然而,这些数据集对农村乡郊地区人口的低估,可能会严重影响政府或其他机构的决策。比如在规划医疗资源或基础设施资源时,他们会误以为本来有人口的地方没有多少人,所以导致这里的人没有被分配到足够多的资源。此外,在评估灾害的威胁时,也可能因为数据的错误而低估自然灾害可能影响的人口数量。

那么,我们目前所统计的全世界约80亿人口的数据,又到底有多不准确呢?这项研究并未给出答案,但如果我们假设这项研究基于大坝建造数据数据差异,可以推广到全世界所有农村乡郊地区。那我们可以试算一下,目前世界人口43%都是农村乡郊人口,就算按照表现最好的WorldPop数据集(低估了53%的农村乡郊人口)来计算,那全世界没有被统计到的人口也已经达到了10亿级别!

当然,这只是一个十分粗略的计算,这样计算肯定存在诸多问题,大家不要当真。实际情况肯定要复杂得多,需要更全面的研究和统计才能够真正确定我们世界上到底有多少人。

参考链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-56906-7

https://www.eurekalert.org/news-releases/1076809

https://www.sciencealert.com/earth-could-have-billions-more-people-than-we-ever-realized

https://www.nature.com/articles/sdata20174

]]>

撰文 | 二七

审校 | clefable

在针对尼安德特人的诸多刻板印象中,其中之一就是超级肉食者、捕猎能手。

这份刻板印象一部分来自他们留下的大量被食用过的动物骨骼:最常见的是马、驯鹿、野牛等大型食草动物的骨骼。但研究者也曾发现白尾海雕、洞狮等明显更难捕猎的生物,这无疑证明尼安德特人拥有一些高超的捕食技巧。

而另外一部分证据来自尼安德特人的骨骼成分,更具体地来说,是尼安德特人骨胶原蛋白和牙釉质中的氮同位素。氮有两种稳定的天然同位素:15N和14N。在代谢蛋白质时,生命会优先排出含较轻同位素(14N)的代谢产物,而较重的15N则会更多地保留在体内。

因此,在食物网中,我们往往会观察到15N随营养级逐级传递的累积效应。植物等初级生产者的氮同位素比值(δ15N,反映15N的含量)通常较低。平均而言,沿着食物链向上,每上升一个营养级,δ15N就会增加3‰~5‰。也就是说,理论上越是占据食物链顶端的捕食者,体内的δ15N就越高。

正是大量的氮同位素研究,将尼安德特人捧上了超级肉食者的位置:已经有大量研究显示,尼安德特人往往拥有相对较高的δ15N值。2016年一项发表于《美国科学院院刊》(PNAS)的研究发现,一个只有一岁的婴儿骨骼中的δ15N含量甚至也比当地的食肉动物高出3‰~5‰——研究者认为这样高的15N来自他母亲的母乳。

然而,每当说到“理论上”,就一定会有例外发生。事实上,一些特定的食物也会导致生物体δ15N升高,包括猛犸象、鱼类和腐肉。同时,随着牙齿微痕、环境DNA等大量新技术的应用,研究者也逐渐找到了尼安德特人食谱中“素食”的部分:他们也会吃各种各样的蔬菜、谷物、坚果,甚至真菌。这让尼安德特人的食谱变得愈发丰富,也愈发扑朔迷离。

有毒的蛋白质

当读到人类学家约翰·D.斯佩斯(John D. Speth)2017年发表于《古人类学》(PaleoAnthropology)的一篇论文时,现任美国普渡大学人类学助理教授的梅拉妮·比斯利(Melanie Beasley)心中也涌起了类似的疑问。这篇文章提到了一种听起来非常离奇的现象——兔肉饥饿症(rabbit starvation),简单来说,这是一种因为食用了过多蛋白质而中毒的现象。

在现代人的饮食中,蛋白质往往被看得很重。然而斯佩斯在文章中写道,中高纬度地区的狩猎民族会控制每天摄入的蛋白质,尤其是不能超过约300克——如果超过这一限制,可能在一两周内就会变得虚弱,甚至死亡。

不像狮子、老虎这些肉食性动物,人类的消化系统是为杂食而生的,这意味着我们无法过多地摄入肉类。当我们摄入蛋白质后,蛋白质会被分解为氨基酸。随后,随着氨基酸进一步代谢为能量或其他物质(如糖、脂肪),就会产生副产物——氨。氨对细胞具有强烈的毒性,幸好,我们的肝脏能够将氨转化为尿素,排出体外。

问题在于,人类肝脏的转换能力有限,效率远低于那些专门吃肉的动物,因此如果蛋白质供能超过了总热量的25%~35%,那么肝脏可能就无法承受如此大的工作强度,导致没被处理的氨进入血液,毒害身体。

作为人类的近亲,尼安德特人很可能也不具备代谢过多蛋白质的能力。正如这篇文章标题中所写的,斯佩斯提出:“我们是否忽略了尼安德特人与现代人饮食中的关键部分——腐肉。”斯佩斯注意到,现代的许多原住民部落都曾保留着食用腐肉的习惯。他据此进一步提出,食用腐肉或许可以解释尼安德特人较高的δ15N水平。“随着肉类腐败,包括氨在内的一系列衍生成分释放,”论文中写道,“失去的氨很可能会让腐败的肉类富集15N,这也可以解释许多尼安德特人体内δ15N升高的现象。”

特别美味

在前往普渡大学任助理教授之前,比斯利曾在田纳西大学诺克斯维尔分校法医人类学中心担任博士后研究员。这所学校有一处非常著名的“尸体农场”(Body Farm),一些捐赠的人类遗体会被安置在这座“农场”内,以便于研究者研究人类尸体的分解过程。这也给了比斯利充分的机会,来探索腐烂与δ15N的关系。

在这座农场,比斯利测试了34具人体组织的15N含量——这部分结果已经于去年发表于《法医人类学》杂志(Forensic Anthropology),其中显示肌肉组织腐烂时间越长,15N含量也越高,这与斯佩斯等人的假说一致。但比斯利还在思考一个比吃腐肉更“刺激”的可能性——如果尼安德特人吃的不仅是腐肉,还有腐肉上的蛆呢?

据《科学》新闻(Science news)报道,就在最近美国生物人类学会(American Association of Biological Anthropologist)的年会上,斯佩斯展示了自己一项全新的成果(尚未发表)。除了34具人体组织,她还测试了绿头苍蝇、普通酪蝇和黑水虻的389只幼虫(也就是我们俗称的“蛆”),发现幼虫在腐烂组织上取食的时间越长,幼虫的δ15N也就越高。以腐肉为食的黑水虻幼虫的δ15N,可以达到腐肉的8倍。如果尼安德特人真的大量食用了这些幼虫,那么这些幼虫对他们δ15N水平的影响,很可能远高于食用腐肉或鱼类。

尽管还没有更加直接的证据指向,但比斯利对自己的假说很有信心。据《科学》新闻报道,她在会议上解释道:“一方面,在户外处理猎物时,蛆几乎是无法避免的。另一方面,从尸体下方的土壤中就可以直接挖取蛆了,这些食材获得起来非常容易。”

一场盛宴

即使在看起来更加文明的现代社会中,蛆也并不算是一种饮食的禁忌。最为经典的案例可能就是意大利撒丁岛的卡苏马苏奶酪(casu marzu)。这款奶酪以意大利普通的绵羊奶酪为原料,但会跳过正常的发酵过程,而是让当地的一种酪蝇钻进奶酪产卵。随后生出的幼虫会不断地吞下再排出奶酪,让奶酪产生“特殊的风味和质地”。通常情况下,当地人只会在蛆虫仍然活着的时候吃这些奶酪,而根据个人的倾向,可以自行选择是否连蛆一起吃下去。(由于蛆虫有可能会逃过胃酸,活着进入肠道,导致疾病,意大利当局已禁止销售这种奶酪,但当地居民仍然可以自行制作和食用。)

另一方面,饮食中对腐肉和蛆虫的接纳,或许也会改变我们对我们祖先演化史的认识。“此前的观点认为,烹饪使肉类更容易消化,从而为智人的大脑发育提供了热量,”斯佩斯在论文中写道,“但腐败也能提供类似的效果。在腐败开始后,无需加热,也能便于古人类消化。”

无论如何,从超级肉食者,到蔬菜、水产、谷物,再到腐肉和蛆,虽然我们仍不能确定尼安德特人究竟吃过些什么。但基本可以确定的是,他们的食谱很可能比我们想象中还要丰富得多。

贸然食用腐烂食物很容易导致肉毒杆菌或其他致病微生物感染,请脆弱的现代人不要尝试。

参考文献:

https://www.science.org/content/article/neanderthals-may-have-eaten-maggots-part-their-diet

https://paleoanthropology.org/ojs/index.php/paleo/article/view/114/771

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1814087116

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305440306002214

https://journals.upress.ufl.edu/fa/article/view/2801

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1016868108

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6421459/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950236525000064

https://paleoanthropology.org/ojs/index.php/paleo/article/view/752/713

]]>

撰文 | 王怡博

审校 | clefable

当代化学的雏形——炼金术起始于黑暗的中世纪。那时的炼金术士相信存在一种贤者之石(Philosopher’s Stone),能够作为催化剂将常见的贱金属转化为更宝贵的金。

德国炼金术士亨尼希·布兰德(Hennig Brand)也痴迷于寻找所谓的贤者之石,不惜耗尽钱财。一天,布兰德在一本名为“400 Auserlensene Chemische Process”的书中看到了一个配方,该配方使用明矾、硝石(硝酸钾)和一定浓度的尿液将金属转化为银(其实该配方不起作用)。这启发他把炼金的目标投向了黄色的尿液。

大约在1669年,布兰德开始收集数千升尿液,静置数天后,开始煮沸尿液,使其变成浓稠的浆液,接着进行加热。结果并没有得到他心心念念的贤者之石,而是得到了一种黑色物质。然后,他把这些物质与沙子一起加热,最后冷凝得到了一种白色固体。它可以在黑暗中发光,布兰德为它取名为磷(Phosphorus)。磷成了有纪录以来首个被发现的元素。

这次试图从尿液中提炼黄金的试验意外让布兰德发现了新元素,同时标记着炼金术的结束,以及化学作为一门科学的开始。

那个时代,收集尿液是一种常见的做法,因为尿液有很多用途,比如可以作为农作物的肥料。但现在,有了化肥等工业化学品,我们很少见到有谁会专门收集尿液来加以利用,除了那些不走寻常路的科学家们。

电化学系统中的尿液

你或许听说过燃料电池——一种把燃料(常见的燃料为氢气)所具有的化学能直接转换为电能的化学装置,一些科学家会告诉你还有一种类似的系统:微生物燃料电池。早在20世纪90年代,科学家发现微生物能促进电子转移,可以在没有外部氧化还原介质或分解产物的支持下将电子转移到阴极。

人类尿液主要由水(93%~96%)、尿素(约2%)、无机盐(氯化物)、氨、有机酸等组成,其化学成分因生活方式、健康状况而异。考虑到每人每天大约产生1.5~2升尿液,全球人口约为77亿,那么全球每天尿液产量估计在(1.16~1.54)×10^10升范围内,相当于每年产生(4.22~5.62)×10^12升尿液。而且尿液的电导率较高,若用于电池,或有助于提高电池的电化学性能。

因此,研究微生物燃料电池的一些科学家把目光投向了人类尿液,制得了一些以人类尿液为底物的生物电化学系统。随着尿液被送入电池,尿液的主要成分——尿素会被分解为氮气、水和氢气。而且每升尿液含有约9.3克尿素,理论上,每升尿液可以产生8.64千瓦时的电力,足以供电6小时。2013年,英国科学家就发现了一种用尿液为手机充电的方法。

英国布里斯托机器人实验室的研究者让尿液通过微生物燃料电池堆来发电。如此产生的电力足够为一部三星手机充电,从而实现短信发送、网页浏览和进行短暂通话。它还能产生足够的电力,来为一个厕所隔间基于LED的照明系统供电。他们已经基于这样的系统制成了一个小便池原型——Pee-Power,并已经安装在大学校园里。

巴西一家组织Afro Reggae也在城市拥挤地区安装了特殊的尿液收集装置,这些特殊的尿液收集装置类似于水电站的工作原理,利用尿液的流动产生能量,然后将能量存储在电池中,用于为狂欢节卡车提供动力。

另外,最近,有科学家开发了一种高效、低成本、环保的尿液电氧化制氢系统,利用尿液中的尿素制氢。这项新研究发表在《自然·通讯》杂志上。

研究者采用Pt/C催化剂,使用模拟尿液和真实尿液进行实验,模拟尿液中包含尿素、氯化钠、氯化钾等成分,以评估尿液在不同条件下的电氧化性能。结果显示,尿液电氧化制氢的能量效率较高,与传统水电解相比,具有显著的节能优势。这项研究为氢气的可持续生产提供了一种新的途径,有望降低制氢成本,提高能源利用效率。

除了供电,有科学家想要直接从尿液中提取肥料,于是启动了一场“颇有味道”的尿液征集活动。结果他们成功将尿素通过电化学反应,生成了高纯度、高附加值的固体衍生物——过碳酰胺,纯度近乎100%。而过碳酰胺在医药(抗炎、抑制肿瘤细胞增殖等)、纺织、食品、日化等领域用途广泛。接着,研究者将过碳酰胺晶体添加到用于种植花生、小麦和生菜的土壤中,发现与使用传统肥料种植的植物相比,这些植物长得更高。他们认为这要归因于过碳酰胺肥料的结晶性质——它允许氮素在一段时间内缓慢释放,并把这些结果于2025年1月发表在《自然·催化》上。

总的来说,尿液是种非常有趣的物质,而科学家一直在试图变废为宝,让尿液这一每天大量产生的废弃物变成一种“宝藏”,就像我们中世纪的炼金术士尝试用尿液炼金一样。

参考文献:

https://uwaterloo.ca/chem13-news-magazine/february-2019/feature/ancients-and-alchemists

https://en.wikipedia.org/wiki/Hennig_Brand

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7161917/#celc201901995-bib-0018

https://core.ac.uk/download/pdf/268006168.pdf

https://www.engineeringforchange.org/solutions/product/pee-power-urinal/

https://www.nature.com/articles/s41467-025-57798-3

https://www.nature.com/articles/s41929-024-01277-3

]]>

撰文 | 冬鸢

审校 | 二七

电影《侏罗纪公园》(Jurassic Park)中的科幻剧情,如今科学家却在现实中复刻了出来。

电影中,科学家从一滴远古血液中提取了恐龙的基因数据,结合一些现有动物的基因,成功“复活”了恐龙。

而在现实中,美国生物科技公司Colossal Biosciences(后简称Colossal)也把目光投向了多种已灭绝的明星动物,其中就包括恐狼(Aenocyon dirus),一种已经灭绝了超过12500年的食肉动物,也是热门电视剧《权利的游戏》(Game of Thrones)中冰原狼的原型。

从一块来自美国爱达荷州7.2万年前的恐狼内耳骨化石,和一块俄亥俄州1.3万年前的恐狼牙齿化石中,Colossal获取了高质量的恐狼基因组。以此为基础,他们对现生的灰狼(Canis lupus)进行了20个基因位点的改造,最终创造出了3只外形酷似恐狼的生物。

当地时间4月7日,Colossal宣布:他们成功地复活了已灭绝1万多年的恐狼,并表示这是世界上首次复活灭绝物种的案例。

《时代周刊》(TIME)和《纽约客》(The New Yorker)等美国主流媒体第一时间深度报道了这一事件,Colossal的官网和视频账号也同时发布了许多关于这些“恐狼”的图片和视频影像。15天大时,小“恐狼”和看起来和刚出生的小狗别无二致:它们长着一身白毛,倚偎在工作人员的怀里,一双水灵灵的大眼睛可爱到极致。5个月大时,它们已经具备了狼一般的英气,在Colossal的秘密保护地里欢快地奔跑——不过它们的体型可比同年龄段的灰狼要大上不少。

随之而来的,也有许多质疑和反对。不少科学家表示,这是浪费资源的无意义工作,这些生物也并不是真正被复活的恐狼,充其量只是经过了一些基因改造的灰狼。

“复活”

今年3月4日,Colossal宣布,他们以猛犸象的基因数据为基础,改造了小鼠的8个基因,制造出了好似长着猛犸象毛发的“长毛猛犸鼠”,引发了诸多关注。不过当时许多人认为,这只是这个商业公司哗众取宠的商业宣传,并无任何科学意义。

哪知“长毛猛犸鼠”貌似只是Colossal正在筹划的宏大演出中的一个小序幕,仅1个多月后,这家以复活灭绝生物为目标(包括猛犸象、渡渡鸟和袋狼等)的公司就宣布自己真的复活了已经灭绝超过1万年的恐狼。

恐狼的体型比如今的灰狼大25%,头部稍宽、皮毛较厚、下颌更强壮,主要以马和美洲野牛等为食,目前发现的最古老的恐狼化石距今已有约25万年。而在距今约1.3万年前,最近一次冰河时期结束时,恐狼灭绝了,至此地球上再无恐狼的嚎叫。

Colossal采用最新的方法和技术,对两块恐狼化石中提取的基因组进行分析,获取了完整性和质量远高于以往的恐狼基因组数据。通过分析这些新的基因数据,Colossal也有了一些新的科学发现。他们发现,恐狼和如今的灰狼属于近亲,DNA相似度达到99.5%。此外,Colossal的分析为恐狼的起源提供了新的见解。他们发现,恐狼可能最早出现在距今350万年到250万年之间的上新世晚期,是两种更古老(现已灭绝)的犬科动物相互杂交的结果。相关研究论文目前还没有公开,他们将在随后发表。

在分析这些基因数据的过程中,Colossal也发现了一些恐狼不同于其他犬科动物的关键基因突变,例如与骨骼、肌肉、循环系统和感官适应相关的基因。最终,他们选择在灰狼基因组的基础上,在14个不同的基因上编辑了20个位点,使其能拥有恐狼的特征,包括体型、肌肉组织、毛色、毛发质地、毛发长度和被毛纹理。例如,Colossal编辑的目标基因CORIN编码的是一种丝氨酸蛋白酶,在毛囊中表达,影响毛色和毛型。而恐狼的CORIN变体会影响色素沉着,导致被毛颜色变浅,在与其他基因的相互作用下,让恐狼的被毛呈白色。

同时,Colossal还额外改变了一些灰狼的基因,因为基于恐狼数据的基因编辑可能对一些原有的灰狼基因产生潜在影响。比如,对三个色素基因的编辑可能会导致“复活”出的恐狼耳聋或失明,于是研究团队对灰狼基因组中的2个位点做出了更改,以解决这一问题。

研究团队开创了一种新方法,从灰狼的血液中分离出了内皮祖细胞(endothelial progenitor cells),将细胞核取出并同时完成所有目标基因的编辑后,将其放入来自狗的去核卵细胞中,并让其在实验室中发育成胚胎。随后,这些胚胎被植入了两只代孕猎犬的子宫中。

2024年10月1日,代孕的狗妈妈生下了两只雄性“复活恐狼”罗米拉斯(Romulus)和雷穆斯(Remus);今年1月30日,另一只代孕狗妈妈生下了一只雌性“复活恐狼”—— 卡丽熙(Khaleesi)。如今,它们生活在一个约8平方千米的秘密保护地中,里面设施充足,有一个兽医诊所、一个极端天气庇护所和天然巢穴,兽医也会在此全天候命,照顾这些小家伙。

争吵

但这几个小生命或许永远都不会知道,它们的诞生已经让外面的世界吵翻了天。一方面,媒体铺天盖地的报道泉涌般袭来——“世界首次!科学家复活了早就灭绝的动物!”;但另一方面,很多科学家又对Colossal的这项成果提出了诸多质疑。

《科学》新闻(Science News)前两天发表的一篇文章总结了一些相关人士的反对和质疑。反对意见主要集中于探讨,Colossal是否是真正意义上复活了恐狼。

最初在《纽约时报》报道此事的科学作家卡尔·齐默(Carl Zimmer)随后在社交媒体上发文称:“这只是有着20个恐狼基因编辑位点、有一些恐狼特征的灰狼克隆体。”参与这项研究的科学家贝丝·夏皮罗(Beth Shapiro)在接受《新科学家》(New Scientist)的采访时也承认,灰狼和恐狼存在数百万个碱基对的差异。

“编辑黑猩猩的20个基因位点,也可以让它变成人类吗?”英国弗朗西斯·克里克研究所(Francis Crick Institute)的遗传学家蓬图斯·斯科格隆(Pontus Skoglund)在Bluesky网站上撰写的一篇文章中嘲讽道,他表示这些幼崽“乐观的看,也只能算十万分之一的恐狼。”

美国缅因大学(University of Maine)的古生态学家杰奎琳·希尔(Jacquelyn Gill)则是直接抨击了这项研究本身:“看到这项工作如此随意,不仅无视真相,而且无视生命本身,我真的感到非常憎恶!”

但夏皮罗也表示,此次新制造出来的新生命到底能不能叫恐狼,取决于我们如何定义物种。我们有许多种物种分类方式,“你可以用表示演化关系的系统发育树来确定物种,也可以通过形态学上的特征来定义物种。”

未来?

但不论如何,Colossal依然会继续自己的“复活”进程。根据《时代周刊》的报道,Colossal现在已经计划基于亚洲象编辑85个基因,最终“复活猛犸象”。目前,他们已经完成了其中25个基因的编辑,并计划在2026年年底前准备好可植入的胚胎,以实现在2028年出生一头小象的目标。

尽管最终制造出来的所谓“猛犸象”可能与历史中的猛犸象仍有许多差异。但如果“它看起来像猛犸象,行为举止也像猛犸象,而且如果有机会与另一头带有类似猛犸象DNA的基因工程大象繁殖,并生出(长得像)猛犸象的宝宝,那就很难说这个物种没有起死回生。”夏皮罗告诉《时代周刊》。

根据Colossal自己的言论,他们其实是想通过这样的尝试,来更深入地认识动物基因组,从而保护现有的物种。”复活猛犸象的尝试过程中获得的新知识,可以帮助Colossal设计出更强壮的大象,使其在气候变暖的世界中更好地生存;复活袋狼,也有助于保护现有的濒危有袋类动物;复活恐狼的技术同样可以用来保护如今濒临灭绝的红狼。”《时代周刊》的报道如此写道。

在公布“复活恐狼”的同时,Colossal同时宣布,他们利用通过血液提取细胞核并最终移植到代孕动物体内的技术,克隆出了几只濒危的现生红狼(Canis rufus)幼崽。

但不论Colossal此举真的是实现为世界做贡献的第一步,还是单纯的商业行动;也不论他们培育出的这三只幼崽是否真的可以称为“复活的恐狼”——毋庸置疑的是,他们的确创造出了现今世界没有的生物,并且试图将早已消失的生物特征甚至基因片段带回到这个世界。

《侏罗纪公园》中,最初试图复活恐龙的人,初衷也是让这个世界更美好,但肆意改变生命却带来了意料之外的可怕后果。希望在我们的现实世界,剧情可以朝着更好的方向发展。

参考文献:

https://colossal.com/direwolf/

https://www.businesswire.com/news/home/20250407444322/en/Colossal-Announces-Worlds-First-De-Extinction-Birth-of-Dire-Wolves

https://time.com/7274542/colossal-dire-wolf/

https://www.newyorker.com/magazine/2025/04/14/the-dire-wolf-is-back

https://www.science.org/content/article/dire-wolf-back-dead-not-exactly

https://www.newscientist.com/article/2475407-no-the-dire-wolf-has-not-been-brought-back-from-extinction/

https://www.youtube.com/watch?v=F5uCuOwK_VE

https://www.youtube.com/watch?v=vPX4tm-J2bU

https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/game-of-thrones-dire-wolves-return-extinction-1236181901/

]]>

科学研究给我们的印象总是严肃正经,有充足的理论和实验数据支持。然而,一些意想不到的自变量——不靠谱的研究人员和不靠谱的实验对象,总会打破科研这一“正经”的外壳,使之变为一场场幽默、谐谑的“科学恶作剧”。

这些与“恶作剧”相处的故事,充分展现了科学的趣味、曲折以及始料不及。我们或许可称之为科学的“彩蛋”。而今天的文章正是一篇小小的“彩蛋”特辑!

撰文 | 《伟德手机app下载安装官网》编辑部

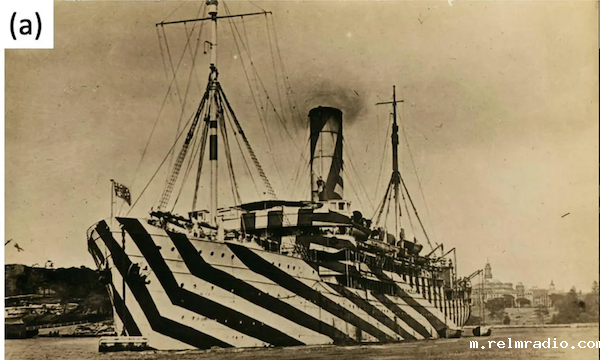

一个视错觉,骗了敌人,也骗了科学家

在第一次世界大战时期,为了防御敌方潜艇的鱼雷攻击,美国和英国常在自己的军船、商船及其护卫舰上涂上一些令人眼花缭乱的高对比度图案,来达到伪装效果。这样的条纹,尽管不能让庞大的船只在海面上隐形,但似乎可以迷惑敌人,让敌人无法准确判断船只行进的方向和速度,从而无法做出有效的攻击。

1919年,美国麻省理工学院(MIT)的船舶与海洋工程专业的学生利奥·布洛杰特(Leo Blodgett)在自己的学位论文中,首次(也是此前唯一一次)通过定量方法研究了船只上的这些图案的视觉欺骗效果,发现这些图案确实能让观察者对船只的实际运动方向感知出现偏差。此后,一直没有相关论文对此提出异议。

不过,105年后,英国阿斯顿大学的两位研究者蒂姆·米斯(Tim Meese)和萨曼莎·斯特朗(Samantha Strong)在发表于i-Perception上的一项新研究中,重新分析了布洛杰特的研究,结果他们发现,布洛杰特收集的数据非常精彩,但分析方式和结果貌似错了。实际上,观察者会对远处船只的行进方向产生错觉,更多来源于地平线的影响——从远处观察船只,观察者会更倾向于认为船只在沿着地平线的方向行驶,因而对船只的实际行驶方向产生误判,不论船上是否有伪装图案都是如此。而伪装图案在这个过程中只贡献了极其微小的作用。

看来,第一次世界大战时,涂了这些伪装图案的船,不仅骗了敌人,也骗了科学家,而且一骗就是105年。

单身8年突然怀孕,却很快意外离世,科学家都措手不及了

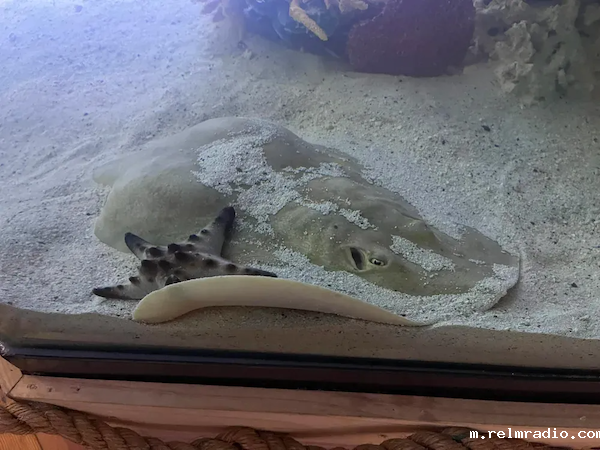

从迎来人生的幸福时刻,到走向生命的结尾,可能只需短短5个月。这出悲剧的当事人是一只雌性魟鱼,名为“夏洛特”。去年2月,夏洛特因8年未与雄性魟鱼同处一池但突然怀孕,而走红网络。当时,其所在的Team ECCO水族馆和鲨鱼实验室宣布,它即将产下多达4个幼鱼。

网络上的人们对它怀孕的原因展开了大胆的猜测,主要是两个方向:一是孤雌生殖——如果事实确实如此,它将是该物种的首例。此前,科学家曾发现在一些昆虫、鱼类、两栖动物、鸟类和爬行动物中存在孤雌生殖,包括加州秃鹫、科莫多巨蜥和黄腹水蛇等。

另一种猜测相对离奇:有人因为在夏洛特身上发现了鲨鱼的咬痕,怀疑其怀孕是同处一缸的条纹斑竹鲨(Chiloscyllium plagiosum)所为。不过这个猜测很快被生物学家否认,并表示这种跨物种交配并不存在。值得一提的是,2002年7月,美国底特律的贝尔岛水族馆曾发现一条雌性条纹斑竹鲨虽然长达6年未与雄性条纹斑竹相处,但产卵并孵化出三条幼鱼。当时也有很多猜测,一是认为它同时具有雌性和雄性的生殖器官,二是它将精子存储了很长时间——这两种情况都被证实存在于一些动物之中。还有一种猜测是,它在没有精子的情况下以某种方式刺激了自己卵子。

然而,类似的经历并没有在夏洛特身上发生。去年5月底,Team ECCO水族馆和鲨鱼实验室宣布,夏洛特患有一种罕见的生殖系统疾病,并表示受到该疾病的影响,它已经不再怀孕。根据与水族馆合作的医疗团队的报告,当时,夏洛特的状况稳定,食欲和活动量均未下降。然而去年7月1日,水族馆突然宣布了夏洛特去世的消息。

整个事情的急转直下,也让专家们开始怀疑水族馆对夏洛特的健康状况缺乏评估和护理。一是水族馆并未获得美国动物园和水族馆协会的认证,因此无需遵守协会要求进行年度检查。另一方面,水族馆提到了医疗团队,但并未透露与其合作的任何科学家或兽医的姓名。事实上,水族馆曾表示,夏洛特可能是在2023年11月就怀孕了,按照正常预期,它应该在去年2月份生产。但这一切没有发生。

一切愈发扑朔迷离了。一些专业的人士怀疑,夏洛特最开始就患上了生殖系统疾病。此前的研究发现,很多生活在人工保育环境中的年长雌性魟鱼,会患上生殖系统疾病,包括卵巢囊肿、排卵周期中无法释放卵子以及子宫增大。然而,弗吉尼亚理工大学孤雌生殖的研究人员沃伦·布斯(Warren Booth)则表示,他记得去年2月看过夏洛特的一次超声波检查录像,可以看到一个胚胎的轮廓。故事的真相到底如何,我们已然无从得知,只能感慨确实有很多潜在的科学发现,会一些突如其来的意外和不幸击垮。这并不愉快,就在这个愚人节,感叹一下科学和生命的无常吧!

切勿在回旋加速器上烤热狗

将粉白相间、肥瘦均匀的牛肉片放在炙热的铁板上,细密的“滋滋”声很快响起。高温下,蛋白质在不断收缩、蜷曲,粉色逐渐褪去,转为美拉德反应覆上的诱人焦糖色,熔化的脂肪在肉质纹理间流淌,为肉片蒙上一层亮晶晶的光泽。撒上一些胡椒盐粒,盛装摆盘,便是一道可口菜肴。烹饪就是这样一门极具幸福感的艺术。与此同时,食材在高温下发生的各种物理化学反应也让每次烹饪成为一场特殊的科学实验。

既然是实验,尤其是涉及到高温条件,其首要条件便是要保证安全。因此在基于美国哈佛大学(Havard University)广受欢迎的“科学与烹饪”(Science and Cooking)课程编写的《科学与烹饪:物理与食物的结合,从家庭烹饪到高级烹饪》(Science and Cooking : physics meets food, from homemade to haute cuisine)一书中,作者尤为重点强调的内容便是:请确保在安全的环境中,比如厨房或配备适当设备的实验室,进行烹饪实验。

随后作者又特别警告道:切勿在回旋加速器上烹饪。其随之附上的照片标题为“做一名物理学家真好……”,照片中,诺贝尔奖获得者伊西多·艾萨克·拉比(Isidor Isaac Rabi)似乎正在美国哥伦比亚大学的回旋加速器上烤热狗。请一定不要在家中尝试!

不过不要担心,拉比从未在现实生活中这样做过,这张照片源自他的朋友弗里茨·戈罗(Fritz Goro),戈罗是一位著名的摄影师,也是微距摄影的发明者,他记录了许多重大的科学突破,包括第一次原子弹实验、红宝石激光器的问世等。当然,戈罗也是一位p图高手,他制作了这张恶作剧照片作为礼物送给了拉比。

把一块化石倒过来看,结果颠覆了过去的研究

在过去5亿年里,脊椎动物已经演化出多种物种,既有世界上最小的鸟——蜂鸟,也有体长长达30米的鲸,以及我们人类。但在所有这些多样性之下,脊椎动物共享着一些关键特征,包括脊椎组成的脊柱,以及容纳大脑的头骨。原因在于我们拥有共同的祖先。但它们留下的化石奇异无比,令人费解。在许多古生学物家眼里,它们就像怪异的野兽,但这正是让古生学物家感兴趣的地方,比如英国布里斯托大学的古生物学家雅各布·温瑟(Jakob Vinther)。

温瑟把目光投向了一个约5.1亿年前生活在海洋中的纤细皮卡虫(Pikaia)。此前古生物学家认为皮卡虫不是一条蠕虫,很可能是现今脊椎动物的最早祖先,证据是它身上的肌肉束类似于脊椎动物的特征,而且背部有一个延伸的宽管,被称为“背器官”(the dorsal organ),功能不明。但许多古生物学家对此持怀疑态度。

温瑟带着同事决定重新研究皮卡虫化石。他们注意到该化石所谓的“背器官”内部有沉积物痕迹,而且这些沉积物只能通过与外界相通的开口进入体内。而在脊索动物中,唯一符合这一描述的器官就是位于腹部的消化系统。于是,他们把皮卡虫化石图像翻转,使得“背器官”位于腹部而非背部,而且此前被认为是血管的线条,现在位于神经索(脊索动物典型特征)应该出现的位置。也就是说,这一“翻转”改变了化石的解剖结构,推翻了传统观点。后来,他们还发现了神经索延伸至头部的迹象,以及大脑分支出来并延伸到头部触手的神经。

现在,皮卡虫有了一个新形象:它是一种自由游动的动物,可能没有眼睛,而是依靠头部的触手探索周围环境以寻找食物。这项发表于《当代生物学》(Current Biology)、将皮卡虫化石翻转过来的研究解决了某些谜团,但也产生了新的谜题,重新点燃了关于脊椎动物起源的讨论,为古生物学领域开辟了新的研究方向。

参考文献:

https://scitechdaily.com/a-visual-illusion-fooled-everyone-even-the-camouflage-experts/

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20416695241312316

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/charlotte-the-pregnant-virgin-stingray-dies-after-diagnosis-of-reproductive-disease-180984643/

https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/ex-libris-universum/physics-and-food-guide-cookbooks-nbla

https://www.nytimes.com/2024/06/11/science/pikaia-vertebrate-evolution.html

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(24)00669-9

]]>